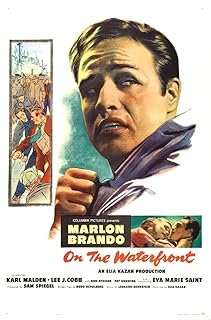

電影訊息

岸上風雲--On the Waterfront

編劇: Malcolm Johnson Budd Schulberg

演員: 馬龍白蘭度 卡爾馬登 洛史泰格 伊娃瑪莉桑特

码头风云/岸上风云/在江边

導演: 伊力卡山編劇: Malcolm Johnson Budd Schulberg

演員: 馬龍白蘭度 卡爾馬登 洛史泰格 伊娃瑪莉桑特

電影評論更多影評

2017-05-16 23:56:57

《碼頭風雲》美國工人起義還得靠上帝?

************這篇影評可能有雷************

影片的開始,伴隨著激烈的音樂,與警方有合作的碼頭工人無辜被殺,很顯然這並不是第一次了。馬龍•白蘭度扮演的男主特里在這起謀殺案之中,扮演了較為不光彩的角色。特里是個過氣的拳擊手,生活拮據缺乏手藝,只能在碼頭上討著生活。有時也會幫著哥哥查理,以及碼頭工會主席弗蘭德利跑跑腿。

工會主席弗蘭德利,壟斷了特里所在碼頭的一切事物,他起於草莽之間,行事心狠手辣,只知道利益和權勢,還進行的非法的會費抽成和權錢交易。不過弗蘭德利很懂得收買人心,他恩威並用,把整個碼頭收拾的服服貼貼,凡是與之作對的人,總歸是看不到第二天的太陽的。影片開始時,被殺害的碼頭工人喬伊,就是佐證。但喬伊的妹妹伊蒂--一個受過高等教育的新時代女性,並沒有就此屈服。伊蒂在目睹碼頭工人的悲慘生活後,聯合當地教區牧師巴里神父一起,準備為碼頭工人伸張正義。伊蒂的父親,在得知了她的想法後,並不支持她的想法,指示希望她能夠儘快遠離這一切,完成學業,脫離這份貧窮和苦難。但經過大學民主教育洗禮的伊蒂,並沒有困難所嚇住,依舊不依不撓的開展抗爭。並在神父的幫助下,很快找到了些許突破口,伊蒂的堅持和美麗也引起了特裡的注意。特里看上去,像一匹桀驁不馴的孤狼,但他內心其實非常渴望家庭和愛。他是個孤兒,從小與哥哥相依為命。童年的經歷,使得他變的桀驁不馴,覺得哥哥查理是他唯一可以依靠的人,兩兄弟關係很融洽,能夠為對方付出所有的東西。導演在這裡讓他愛上了伊蒂,這種人物的設定,說明了特里對於新生活的嚮往。一個干苦力的文盲,看上了一個知性的大學生,這為他代表勞工階層去跟黑暗的工會對抗,打下了伏筆。畢竟每個成功男士的背後,都有一個賢內助。

電影總是喜歡用一些,充滿著倫理道德衝擊的人物關係,來作為電影衝突的爆發點。碼頭工人諾蘭,在聽了神父的鼓舞后,想要去揭發一些黑幕,但很快就被工會主席察覺,並遭到滅口。他的慘死,成為了碼頭工人們,奮起反抗的導火索。特里在目睹了,碼頭工會令人髮指的行為後,向伊蒂坦白了她哥哥死亡的真相,並猶豫是否要參加法院的聽證會,伊蒂在知道真相後備受刺激,開始躲避特里。在目睹了特里潛在的叛變行為後,工會主席弗蘭德利,讓查理好好解決找個問題。導演在這裡,為何要這麼設定呢?這既是要表達黑幫的喪心病狂,六親不認的本職,也是為了查理的洗白起到一個鋪墊的作用。影片發展到這裡,查理已經成為了特里和伊蒂的絆腳石,所以必須找個機會去挪開找個絆腳石,與其讓特里兄弟反目,不如讓查理為了守護親情而死。這種設定,能夠解決特里和伊蒂之間的問題,能夠堅定特里抗爭下去的決心,所以查理在這裡只能最後選擇犧牲自己,成全特里。在得知哥哥的死訊後,特里像一隻受傷的野獸般,想要尋求報復。好在神父及時趕到,並給他正確的道路,利用法律來為自己、為了被殺害的人,以及廣大勞苦的碼頭工人,爭取公平和正義。這是對當時民風彪悍的美利堅,以暴制暴、以牙還牙的傳統想法的警示。給這麼一群手裡有槍,但文化不高的白人,一條相對來說犧牲比較小的道路。

強權依舊存在,工人的生活也沒有明顯的好轉。在出席法庭之後,特里並沒有得到更多的認可,反而遭到了周圍人的排擠,因為在周圍人看來,他是一個告密者,雖然是為了他們的利益去告密的,但依舊沒有得到同情和肯定。影片最後,特里在與弗蘭德利的正面較量,使得影片達到了最高潮,在勇敢的特里一次次倒下了後,工人們空前的團結了起來,他們終於有勇氣對工會說「不」了。影片在最終採取了開放式的結局,可能是導演對於這種靠著激進的工人運動,上位的組織或者個人的不信任,甚至是抱著一種敵視的情緒。畢竟在權利和地位面前,人們的膨脹是不可避免的。特別是像影片中,馬來白龍度飾演的特里,這種出身底層,靠著煽動勞動人民的反抗運動,最後利用民意將國家帶入深淵的人,在人類歷史上比比皆是。導演在用開放式結局,也是對這種激進的草根革命家最終失敗或者獨裁竊國的隱喻。如拿破崙、如希特勒。他們在某個歷史節點上,都是民族的英雄和國家的偉人,但最終的結局都令人扼腕嘆息。

人民談論起說起《碼頭風雲》,更多的是會聯想起馬龍•白蘭度。這位好萊塢老牌男星,也正是憑藉此片中極具張力的演出,拿到了人生中第一個奧斯卡男主角獎。影片是在1954年在美國上映,當時我們大洋彼岸的鄰居,還沒有像現在這樣的強勢。當時的歐美國家對於激進的社會變革所帶來的流血事件,感覺到了恐懼。如果從這種角度來看《碼頭風雲》,就不難看出片方的用心了。導演希望工人謀求自身福利的運動,能夠是一種緩和的有次序的,在基督民主黨帶領下的社會改革運動。基督民主黨在二戰之後的西歐社會,因為這種較為溫和的社會改良主義,以及自身對於人權和平等的主張,迅速取得了領導地位。這當然也是美國政府的授意下的,畢竟經歷過法西斯主義這樣激進的改革之後,世界人民知道了妥協和政治正常化的難能可貴。所以把碼頭工會,描繪成了一個官商勾結的黑幫組織。也正是這個工會,代表了那些無良資本家們和特權階級,他們阻礙了工人們的權益。這種棄卒保車式的取捨,將工人待遇的矛盾焦點,引到了某些無良資本家的身上。最終國家站出來制裁這種行為,懲辦黑幫和貪官污吏,還給工人兄弟們一個公道,給工人們一個福利社會。這種設定,有點類似於中國古代都壞在貪官污吏,而皇帝總是英明的套路。美國電影,本來就是由一群資本大鱷所掌控,國家再通過管控資本大鱷的模式,來達到政府控制美國主流電影市場的策略。再利用奧斯卡最佳,這種榜樣的力量,會驅使電影創作者來符合他們的規則,以便得到更多的票房和聲譽。美國電影,作為美國輸出自身文化和價值觀的重要載體。其手法和套路,非常值得我們這樣一個急需要輸出自己普世價值的國家,好好研究和學習。

工會主席弗蘭德利,壟斷了特里所在碼頭的一切事物,他起於草莽之間,行事心狠手辣,只知道利益和權勢,還進行的非法的會費抽成和權錢交易。不過弗蘭德利很懂得收買人心,他恩威並用,把整個碼頭收拾的服服貼貼,凡是與之作對的人,總歸是看不到第二天的太陽的。影片開始時,被殺害的碼頭工人喬伊,就是佐證。但喬伊的妹妹伊蒂--一個受過高等教育的新時代女性,並沒有就此屈服。伊蒂在目睹碼頭工人的悲慘生活後,聯合當地教區牧師巴里神父一起,準備為碼頭工人伸張正義。伊蒂的父親,在得知了她的想法後,並不支持她的想法,指示希望她能夠儘快遠離這一切,完成學業,脫離這份貧窮和苦難。但經過大學民主教育洗禮的伊蒂,並沒有困難所嚇住,依舊不依不撓的開展抗爭。並在神父的幫助下,很快找到了些許突破口,伊蒂的堅持和美麗也引起了特裡的注意。特里看上去,像一匹桀驁不馴的孤狼,但他內心其實非常渴望家庭和愛。他是個孤兒,從小與哥哥相依為命。童年的經歷,使得他變的桀驁不馴,覺得哥哥查理是他唯一可以依靠的人,兩兄弟關係很融洽,能夠為對方付出所有的東西。導演在這裡讓他愛上了伊蒂,這種人物的設定,說明了特里對於新生活的嚮往。一個干苦力的文盲,看上了一個知性的大學生,這為他代表勞工階層去跟黑暗的工會對抗,打下了伏筆。畢竟每個成功男士的背後,都有一個賢內助。

電影總是喜歡用一些,充滿著倫理道德衝擊的人物關係,來作為電影衝突的爆發點。碼頭工人諾蘭,在聽了神父的鼓舞后,想要去揭發一些黑幕,但很快就被工會主席察覺,並遭到滅口。他的慘死,成為了碼頭工人們,奮起反抗的導火索。特里在目睹了,碼頭工會令人髮指的行為後,向伊蒂坦白了她哥哥死亡的真相,並猶豫是否要參加法院的聽證會,伊蒂在知道真相後備受刺激,開始躲避特里。在目睹了特里潛在的叛變行為後,工會主席弗蘭德利,讓查理好好解決找個問題。導演在這裡,為何要這麼設定呢?這既是要表達黑幫的喪心病狂,六親不認的本職,也是為了查理的洗白起到一個鋪墊的作用。影片發展到這裡,查理已經成為了特里和伊蒂的絆腳石,所以必須找個機會去挪開找個絆腳石,與其讓特里兄弟反目,不如讓查理為了守護親情而死。這種設定,能夠解決特里和伊蒂之間的問題,能夠堅定特里抗爭下去的決心,所以查理在這裡只能最後選擇犧牲自己,成全特里。在得知哥哥的死訊後,特里像一隻受傷的野獸般,想要尋求報復。好在神父及時趕到,並給他正確的道路,利用法律來為自己、為了被殺害的人,以及廣大勞苦的碼頭工人,爭取公平和正義。這是對當時民風彪悍的美利堅,以暴制暴、以牙還牙的傳統想法的警示。給這麼一群手裡有槍,但文化不高的白人,一條相對來說犧牲比較小的道路。

強權依舊存在,工人的生活也沒有明顯的好轉。在出席法庭之後,特里並沒有得到更多的認可,反而遭到了周圍人的排擠,因為在周圍人看來,他是一個告密者,雖然是為了他們的利益去告密的,但依舊沒有得到同情和肯定。影片最後,特里在與弗蘭德利的正面較量,使得影片達到了最高潮,在勇敢的特里一次次倒下了後,工人們空前的團結了起來,他們終於有勇氣對工會說「不」了。影片在最終採取了開放式的結局,可能是導演對於這種靠著激進的工人運動,上位的組織或者個人的不信任,甚至是抱著一種敵視的情緒。畢竟在權利和地位面前,人們的膨脹是不可避免的。特別是像影片中,馬來白龍度飾演的特里,這種出身底層,靠著煽動勞動人民的反抗運動,最後利用民意將國家帶入深淵的人,在人類歷史上比比皆是。導演在用開放式結局,也是對這種激進的草根革命家最終失敗或者獨裁竊國的隱喻。如拿破崙、如希特勒。他們在某個歷史節點上,都是民族的英雄和國家的偉人,但最終的結局都令人扼腕嘆息。

人民談論起說起《碼頭風雲》,更多的是會聯想起馬龍•白蘭度。這位好萊塢老牌男星,也正是憑藉此片中極具張力的演出,拿到了人生中第一個奧斯卡男主角獎。影片是在1954年在美國上映,當時我們大洋彼岸的鄰居,還沒有像現在這樣的強勢。當時的歐美國家對於激進的社會變革所帶來的流血事件,感覺到了恐懼。如果從這種角度來看《碼頭風雲》,就不難看出片方的用心了。導演希望工人謀求自身福利的運動,能夠是一種緩和的有次序的,在基督民主黨帶領下的社會改革運動。基督民主黨在二戰之後的西歐社會,因為這種較為溫和的社會改良主義,以及自身對於人權和平等的主張,迅速取得了領導地位。這當然也是美國政府的授意下的,畢竟經歷過法西斯主義這樣激進的改革之後,世界人民知道了妥協和政治正常化的難能可貴。所以把碼頭工會,描繪成了一個官商勾結的黑幫組織。也正是這個工會,代表了那些無良資本家們和特權階級,他們阻礙了工人們的權益。這種棄卒保車式的取捨,將工人待遇的矛盾焦點,引到了某些無良資本家的身上。最終國家站出來制裁這種行為,懲辦黑幫和貪官污吏,還給工人兄弟們一個公道,給工人們一個福利社會。這種設定,有點類似於中國古代都壞在貪官污吏,而皇帝總是英明的套路。美國電影,本來就是由一群資本大鱷所掌控,國家再通過管控資本大鱷的模式,來達到政府控制美國主流電影市場的策略。再利用奧斯卡最佳,這種榜樣的力量,會驅使電影創作者來符合他們的規則,以便得到更多的票房和聲譽。美國電影,作為美國輸出自身文化和價值觀的重要載體。其手法和套路,非常值得我們這樣一個急需要輸出自己普世價值的國家,好好研究和學習。

評論