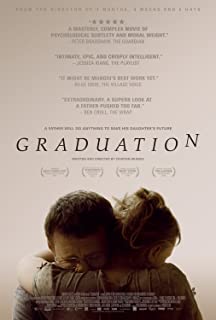

毕业会考/ 毕业风暴(台) / 毕作亏心事(港) / 全家照 / 高考 / Graduation / Family Photos / Recycling Feelings

導演: 克里斯汀穆基編劇: 克里斯汀穆基

演員: 弗拉德伊凡諾夫 Maria-Victoria Dragus Ioachim Ciobanu Adrian Titieni 華蕾露安卓塔

2017-05-05 05:29:19

這對羅馬尼亞父女,我們瞅著有點眼熟

原發於2017年1月13日《北京青年報》「北青藝評」。

如果評選近些年最受坎城電影節寵愛的電影人,「羅馬尼亞電影新浪潮」旗手人物克里斯蒂安·蒙吉無疑會榜上有名。坎城同一方舞台,他2007年憑《四月三週兩天》摘得最佳影片大獎,2012年因《山之外》拿到最佳編劇獎,2016年用《畢業會考》斬獲最佳導演獎。

坎城10年的厚愛,見證的不止蒙吉的「全能」。三部影片均涉及年輕的女性,但比起《四月三週兩天》裡的女大學生和她秘密墮胎的閨蜜、《山之外》中的修女與她被驅魔致死的女友,《畢業會考》故事的核心人物不再是被封閉保守的時代或區域環境,鉗固思想、綁架行動的可憐姐妹花,而是與當下接軌的一對父女。然而儘管羅馬尼亞的社會氛圍已經變得頗為開放,即將迎來畢業會考的女兒伊萊扎的未來人生路,在父親羅密歐眼裡卻只有走出國門一條,縱使女兒臨考前夕差些遭人強暴,他仍要使出渾身解數,甚至放棄堅守多年的做人原則,確保女兒考完能夠拿到出國留學需要的分數。

與父親對女兒全心全意但滿是悖論的愛交織纏繞的,是羅密歐的中年危機。而危機的源頭,正是他在國外習得的為人處事準則,並不適用拿人情編織的社會關係網路,希冀伊萊扎奔赴英國的原因,也是不想從小接受自己和妻子灌輸的民主平等理念的女兒,重蹈他的人生覆轍。可是諷刺在於,他在女兒「晉陞」路上的所作所為,讓他平素的「言傳身教」淪為笑話。影片搖搖晃晃的紀錄式影像里蘊含的荒唐,一如蒙吉另外兩部獲得坎城大獎肯定的作品,但他對身處環境的審視,冷靜中摻入主動和解。

父親的困擾:看著光鮮的民主外殼蒙吉2009年與幾位本國同行聯合執導的《黃金時代故事集》,六則涉及羅馬尼亞各個階層的短片的年代背景,皆在1989年東歐劇變之前。前四個故事由羅馬尼亞民眾習以為常的領導視察、物資短缺等現象引發,旨在純粹以令人啼笑皆非的劇情,嘲諷特殊年代官僚體制的僵化,後兩個故事講述愛情,羅馬尼亞普通的年輕人或中年人,為了維護愛情的尊嚴,試圖鑽體質的漏洞或乾脆反抗體制,法律「及時」跳將出來予以制裁。

六部短片的劇本,均由蒙吉撰寫。發生在1987年,牽涉階級愛情、非法打胎、秘密交易的《四月三週兩天》,原是這部合集電影中的篇章,大概因為題材相對而言較為沉重,同時劇中「涉案」人物悉數逃脫法律的懲罰,蒙吉將之發展成獨立長片。而他與同僚合作拍攝《黃金時代故事集》,當然不是為了集體幽默憶往昔。

影片在第四、第五個故事《肥豬炸彈》與《瓶裝愛情》之間,合著羅馬尼亞國歌,插入一段齊奧塞斯庫當政時召開全國代表會議的新聞素材,慣常在一部電影結束時出現的演職人員字幕,也被逐行打出。如此固然加強了兩部份內容的對比,卻也說明齊奧塞斯庫的獨裁統治已隨歷史結束,可是他的影響,並不會跟隨肉身一道消亡。《畢業會考》中的羅密歐,是受這種影響困擾甚或傷害的代表。

羅密歐1991年攜妻回國,源於以為國家的精神面貌已今非昔比,不曾料想夫妻兩人的滿腔熱情會四處碰壁,羅馬尼亞看似更換了民主世界的外殼,填充內裡的仍是關係攀附與人情買賣,依靠個人能力闖出一番天地純屬痴心妄想。妻子屈身成為一名校園圖書館的管理員,精神逐漸抑鬱,羅密歐做手術拒收紅包,意味著主動打破醫患之間半私下半公開「簽署」的「信任協議」。開場他家的窗戶玻璃被莫名其妙砸出破洞、隨著劇情發展他的車屢屢被人動手腳的原因,影片直到結束也沒正面交代,但指向的是某種排斥他的力量,只用暗招不會明來,仿若看不見的密集鋼針,一點一點扎破他的情感與生活,以及他在國外開眼時形成的公平信仰。

出國的執念:西歐的月亮比東歐圓出國是蒙吉電影中反覆出現的關鍵詞,而它的所指對象特定,是相對羅馬尼亞所在的東歐而言,以英國、德國等為代表的西歐國家,他2000年拍攝的長片處女作《西方》,一暗一明對比明顯的兩條並置鐵軌畫面上打出的英文片名,正是亦可譯作西歐諸國的「occident」。

考慮到羅馬尼亞是在2004年加入北約、2007年成為歐盟成員國中的一員,《西方》裡的國外世界,羅馬尼亞民眾看來儼然想像中的烏托邦,因為少有人能夠親臨,加重對其一廂情願式的美好想像,當具備一定能力或手段的人,比如《畢業會考》中的羅密歐與其產生關係,全情投入式的肯定,其實是因心裡早就植入優點「放大鏡」。到了故事時間被設定在2005年前後的《山之外》,由於簽證可以輕鬆拿到,這種「放大鏡」更被安裝在了平凡一族身上,縱使在德國打工時吃盡苦頭,修女的女友依舊希望能與修女一起在德國活著。

《畢業會考》用歐元在羅馬尼亞的廣泛流通使用,道出國民可以自由往返西歐諸國。如此背景下,羅密歐固執地讓伊萊紮一定要去英國唸書,甚至在她遭受不幸之後,以自身經歷坦陳後悔回國,描繪她在英國愜意生活的藍圖,某種程度上或許是心魔作祟。羅密歐將歸國後日益加重的挫敗感,歸結於環境的「換湯不換藥」,從來沒有從自己身上找過原因。

這個身材走樣頭髮灰白的中年男人,工作之外的生活重心,是圍繞老母親、妻子、情人和女兒打轉,與每一位女性構建的關係,他都處理得相當笨拙,被動地應對著接踵而至的突發事件。響個不停的電話鈴聲,催促他付諸行動,靜音並不能阻止或延緩大大小小事件的降臨。而伊萊扎的不幸,其實為他提供心無旁騖關愛女兒的藉口,他將所有精力花在為女兒前途奔波上面,無關「事有輕重緩急」,而是變相拒絕解決其它的麻煩,正如擒獲2013年柏林電影節金熊獎的羅馬尼亞影片《孩童姿勢》,富二代的駕車肇禍最初在母親眼裡,竟然是改善母子關係的良機,她以此為擋箭牌,妄圖遮掩眾多矛盾。

女兒的選擇:去留沒有標準答案與羅密歐的堅決態度相比,《畢業會考》中包括伊萊紮在內的其他角色,並不認為她一定要去英國留學。妻子質疑他以利益交換的方式,收買官員和監考老師,使得他們對女兒的教育喪失意義,伊萊扎即便成功赴英,也不會全情享受別處的空氣。母親和發小覺得在國內念大學並非不可,英國當下的環境不見得能比羅馬尼亞好到天上。伊萊扎則是擔心友情(以及愛情)會離她而去。羅密歐的回應,分別是非常時期非常手段女兒能夠理解接受、英國總是要比羅馬尼亞好一些、可以交到更多的朋友。

然而隨著母親暈倒、婚外戀情暴露等事情的發生,父女關係也在慢慢對調。伊萊扎甚至「要挾」羅密歐,假如他任由婚姻觸礁等問題擱淺,她不會完成考試。藉此,蒙吉對羅密歐的行為提出懷疑,他為伊萊扎所鋪的路,不一定是適合她走的康莊大道。

誠然,影片聚焦的小城環境,比起《四月三週兩天》中的羅馬尼亞首都布加勒斯特或者《山之外》裡的修道院所在的城鎮,已經文明很多,可是羅密歐深夜追蹤嫌犯的一段影像,仍看得人緊張壓抑。然而因此便要離開家園,顯然屬於逃避下策。影片最後,伊萊扎告訴前來參加她的畢業典禮的羅密歐,她在考試鈴聲敲響之後,用眼淚打動了監考老師,延長了答題時間。羅密歐沉默不語,是因之前他曾請求身為監考官的情人,想辦法幫伊萊扎多留出一些答題時間。

不過這到底是上一輩人情的成功,還是下一輩自行解決的勝利,電影並沒有明示,伊萊扎最終是走是留,同樣沒有挑明。可是比起《四月三週兩天》女大學生默然看向觀眾、《山之外》一團髒水濺上車前的擋風玻璃的收尾鏡頭,《畢業會考》用伊萊扎與同學愉快拍攝畢業照(羅密歐掌鏡)作結,畫面明快動人。蒙吉向他離不開的那方土地,主動伸出和解之手。(梅生)