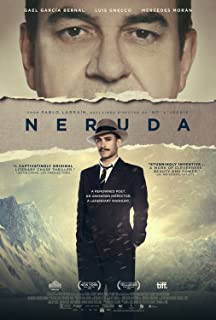

電影訊息

電影評論更多影評

2017-05-02 17:53:51

糟了,又一部年度十佳出現了!居然能把電影拍得像一首詩

************這篇影評可能有雷************

女人的身體,白色的山丘,白色的大腿,

你委身於我的姿態就像這世界。

我粗獷的農人的身體挖掘著你,

並且讓兒子自大地深處躍出。

我曾孤單如隧道。群鳥飛離我身,

而夜以其強大的侵襲攻佔了我。

為了存活,我鍛造你如一件武器,

如我弓上之箭,如我彈弓裡的石頭。

但報復的時刻已到臨,而我愛你。

此文出自情詩之王,智利最偉大的詩人,巴勃羅·聶魯達。

聶魯達13歲開始發表自己的詩歌,1923年就發表了自己的第一部詩集《黃昏》,隨後一年,他發表了享譽世界的成名作《二十首情詩和一支絕望的歌》。

《二十首情詩和一支絕望的歌》被譽為「情詩聖經」,全球銷量已超過1億冊。

聶魯達被評為「20世紀所有語種中最偉大的詩人」。

獲諾貝爾文學獎給他的獲獎理由是:「詩歌具有自然力般的作用,復甦了一個大陸的命運與夢想」。

「愛是這麼短,遺忘是這麼長」

「我喜歡你沉默的時候,因為你彷彿不在」

一位可以用文字讓人高潮的詩人。

除了歌頌愛情和性愛,聶魯達的一生還有一個主題,就是政治。

在人生的中晚期,聶魯達步入政壇,他的晚年遭受了故鄉的流放,排擠,背叛。但他始終保持著對革命的熱情,這種意識滲透進了他的詩歌創作中。

在流放和回國期間,他創作了《漫歌集》,他以詩的優美融合詮釋他的政治理想和態度,開創了政治詩歌的先河。

如何以文字之外的影像化手段表現聶魯達的傳奇人生,絕對是一個高難度的再創造工作。

曾經指導傳記片《第一夫人》,《神父俱樂部》,《智利說不》等影片的智利導演帕布羅·拉雷恩利用蒙太奇的虛實交映,給我們呈現了一個魅力非凡的,有關詩人巴勃羅·聶魯達的奇幻故事。

其最新影片,《追捕聶魯達》講述了聶魯達在1948年,遭受本地政府排擠,被迫出逃時期的一段故事。

該片最令人驚奇的地方,就是利用夢一般的剪輯手段,配合聶魯達的文字,以詩意的方式,行雲流水般的講述了一個有關「追捕」的故事。

從片名中,我們可以清晰的看出導演的巧妙之處,整個故事的切入點沒有直接放在聶魯達身上,而是以另外一個人的「追捕」,從側面,從他人的視角中給我們呈現一個浪漫詩人的聶魯達形象。

在建構聶魯達形象時,我們同時看到了另外一個角色,警察奧斯卡·佩盧恰努的角色建構,來自於他的內心衝突,身份焦慮,推進著劇情,同時以鏡像化的方式豐富著聶魯達的形象。

全片的主線故事,其實是警察奧斯卡·佩盧恰努的身份認同經歷,故事中,他的人物弧光轉變是敘事脊樑。

影片在他的旁白,聶魯達的詩文,人物台詞之間不斷互文中,構成了戲劇衝突,模糊著虛實,讓人完全沉迷在敘事的精密建構之下。

《追捕聶魯達》看似講述的是,警察抓捕聶魯達的故事,其實是聶魯達憑藉著自我的絕對精神,非凡的個人魅力,攝人心魄的詩歌最終成功「抓捕」警察奧斯卡·佩盧恰努的故事。

影片的故事脈絡非常簡單,1948年,聶魯達的政治理念遭受國內以貴族集因為代表的政治勢力的排擠,他被當做全國逃犯,警察奧斯卡·佩盧恰努奉命執行抓捕行動。

在製造留言,潑髒水,武力危險等手段相繼失敗後,警察奧斯卡·佩盧恰努對聶魯達產生了複雜的情感,這次抓捕行動讓他逐漸看清了真實的自己,看清了自己的內心的慾望。

片中,奧斯卡·佩盧恰努在抓捕行動中,自我認同發生了三次明顯轉變。

影片一開始,我們還沒有看見奧斯卡·佩盧恰努,只聽見他的旁白,聽見他對於聶魯達這類文人的偏見,腐敗的生活,流連於酒精和女人。

當他第一次出現時,他把位於警察局中心的雕塑,智利警察系統的建立先驅當做自己的父親。

他把自己看作警察的兒子!

可抓捕行動並不成功,聶魯達被政治勢力所保護,奧斯卡·佩盧恰努的抓捕總是晚了一部。

他每到一處,都會發現聶魯達留給他的小說,那同樣是一本有關抓捕的小說,裡面有罪犯和警察。

他唯一一次差點抓捕到聶魯達是在妓院中。

可惜,聶魯達不光受到政治勢力的保護,連人民也愛戴他,迷戀他,保護他。

妓院的遭遇讓奧斯卡·佩盧恰努想起了他的出身,平民,母親是妓女,不知道他的父親究竟是誰。

奧斯卡·佩盧恰努的身份轉變,他痛恨自己,他說自己的所有妓女的兒子,是性病的兒子。

正是因為父親身份的缺失,讓他的自我認同總是搖擺不定。

奧斯卡·佩盧恰努只能從旁人口中得知聶魯達的形象,這個形象經過他的個人經歷,變成了二手的形象建構,與其說是他在抓捕聶魯達,不如說他是在抓捕那個失去的「父位」,抓捕那個他的生命源頭,抓捕他自我的身份!

影片第二幕的高潮,奧斯卡·佩盧恰努抓住了聶魯達的第二任妻子,她告訴奧斯卡·佩盧恰努,你不過是聶魯達小說中的配角,是聶魯達創造了你。

這一刻,奧斯卡·佩盧恰努內心產生了巨大的波瀾,文學作品通過從角色的視角展現事物,鼓勵讀者與角色的認同。

我們在與我們所讀的那些人物的認同中成為我們自己。

在整個抓捕行動中,奧斯卡·佩盧恰努始終滿懷著慾望,尋根的慾望,找到自我的慾望。

正是這個「先在」的慾望實現了認同!使認同是富有慾望的主體存在!

整個《追捕聶魯達》的故事就是以奧斯卡·佩盧恰努的認同慾望為源動力所驅使的。

在一個又一個,奧斯卡·佩盧恰努望向鏡子的「鏡像階段」的場景中,他形成了自己新的身份。

在片尾的高潮,奧斯卡·佩盧恰努遭受了背叛,他躺在雪地中,生命似乎快走到盡頭。

他終於看到了抓捕的對象,聶魯達本人,他流露出喜悅,忘記了生死。

這時旁人問聶魯達,「你認識他嗎」?

聶魯達說:「不認識」。

若有所思後,聶魯達又說:「認識」!

聶魯達不認識奧斯卡·佩盧恰努的過去,當他認知他的現在,奧斯卡·佩盧恰努已經成為一個獨立的絕對精神,什麼也不是,同時又是一切。

我不認識奧斯卡·佩盧恰努是誰,但是我認識他。

片尾,奧斯卡·佩盧恰努對於自我的身份認同是,我是人民的兒子!

其實,這個抓捕是雙向的。

一方面,奧斯卡·佩盧恰努在抓捕聶魯達的過程中完成了自我的身份認同,同時,聶魯達也完成了自我從愛情詩人往革命詩人的轉變!

他從情聖變成了革命者。

那本激情蓬勃的《漫歌》,他在流放時期的偉大創作,就是他完成自我身份轉變的最好證明。

在《漫歌集》中,聶魯達的創作意圖不再是表現世界,而且要揭示世界,並達到改造世界的目的。

他作品中的「我」是既有共性,又有個性,有實實在在的「我」。

影片《追捕聶魯達》借用詩歌的意識化形態,給我們送上了一個敘事交映的聶魯達,他具有當時社會人民的共性,同時又具有非凡的自我個性。

我們在抓捕他的過程中,抓捕到了我們自己。

你委身於我的姿態就像這世界。

我粗獷的農人的身體挖掘著你,

並且讓兒子自大地深處躍出。

我曾孤單如隧道。群鳥飛離我身,

而夜以其強大的侵襲攻佔了我。

為了存活,我鍛造你如一件武器,

如我弓上之箭,如我彈弓裡的石頭。

但報復的時刻已到臨,而我愛你。

此文出自情詩之王,智利最偉大的詩人,巴勃羅·聶魯達。

聶魯達13歲開始發表自己的詩歌,1923年就發表了自己的第一部詩集《黃昏》,隨後一年,他發表了享譽世界的成名作《二十首情詩和一支絕望的歌》。

《二十首情詩和一支絕望的歌》被譽為「情詩聖經」,全球銷量已超過1億冊。

聶魯達被評為「20世紀所有語種中最偉大的詩人」。

獲諾貝爾文學獎給他的獲獎理由是:「詩歌具有自然力般的作用,復甦了一個大陸的命運與夢想」。

「愛是這麼短,遺忘是這麼長」

「我喜歡你沉默的時候,因為你彷彿不在」

一位可以用文字讓人高潮的詩人。

除了歌頌愛情和性愛,聶魯達的一生還有一個主題,就是政治。

在人生的中晚期,聶魯達步入政壇,他的晚年遭受了故鄉的流放,排擠,背叛。但他始終保持著對革命的熱情,這種意識滲透進了他的詩歌創作中。

在流放和回國期間,他創作了《漫歌集》,他以詩的優美融合詮釋他的政治理想和態度,開創了政治詩歌的先河。

如何以文字之外的影像化手段表現聶魯達的傳奇人生,絕對是一個高難度的再創造工作。

曾經指導傳記片《第一夫人》,《神父俱樂部》,《智利說不》等影片的智利導演帕布羅·拉雷恩利用蒙太奇的虛實交映,給我們呈現了一個魅力非凡的,有關詩人巴勃羅·聶魯達的奇幻故事。

其最新影片,《追捕聶魯達》講述了聶魯達在1948年,遭受本地政府排擠,被迫出逃時期的一段故事。

該片最令人驚奇的地方,就是利用夢一般的剪輯手段,配合聶魯達的文字,以詩意的方式,行雲流水般的講述了一個有關「追捕」的故事。

從片名中,我們可以清晰的看出導演的巧妙之處,整個故事的切入點沒有直接放在聶魯達身上,而是以另外一個人的「追捕」,從側面,從他人的視角中給我們呈現一個浪漫詩人的聶魯達形象。

在建構聶魯達形象時,我們同時看到了另外一個角色,警察奧斯卡·佩盧恰努的角色建構,來自於他的內心衝突,身份焦慮,推進著劇情,同時以鏡像化的方式豐富著聶魯達的形象。

全片的主線故事,其實是警察奧斯卡·佩盧恰努的身份認同經歷,故事中,他的人物弧光轉變是敘事脊樑。

影片在他的旁白,聶魯達的詩文,人物台詞之間不斷互文中,構成了戲劇衝突,模糊著虛實,讓人完全沉迷在敘事的精密建構之下。

《追捕聶魯達》看似講述的是,警察抓捕聶魯達的故事,其實是聶魯達憑藉著自我的絕對精神,非凡的個人魅力,攝人心魄的詩歌最終成功「抓捕」警察奧斯卡·佩盧恰努的故事。

影片的故事脈絡非常簡單,1948年,聶魯達的政治理念遭受國內以貴族集因為代表的政治勢力的排擠,他被當做全國逃犯,警察奧斯卡·佩盧恰努奉命執行抓捕行動。

在製造留言,潑髒水,武力危險等手段相繼失敗後,警察奧斯卡·佩盧恰努對聶魯達產生了複雜的情感,這次抓捕行動讓他逐漸看清了真實的自己,看清了自己的內心的慾望。

片中,奧斯卡·佩盧恰努在抓捕行動中,自我認同發生了三次明顯轉變。

影片一開始,我們還沒有看見奧斯卡·佩盧恰努,只聽見他的旁白,聽見他對於聶魯達這類文人的偏見,腐敗的生活,流連於酒精和女人。

當他第一次出現時,他把位於警察局中心的雕塑,智利警察系統的建立先驅當做自己的父親。

他把自己看作警察的兒子!

可抓捕行動並不成功,聶魯達被政治勢力所保護,奧斯卡·佩盧恰努的抓捕總是晚了一部。

他每到一處,都會發現聶魯達留給他的小說,那同樣是一本有關抓捕的小說,裡面有罪犯和警察。

他唯一一次差點抓捕到聶魯達是在妓院中。

可惜,聶魯達不光受到政治勢力的保護,連人民也愛戴他,迷戀他,保護他。

妓院的遭遇讓奧斯卡·佩盧恰努想起了他的出身,平民,母親是妓女,不知道他的父親究竟是誰。

奧斯卡·佩盧恰努的身份轉變,他痛恨自己,他說自己的所有妓女的兒子,是性病的兒子。

正是因為父親身份的缺失,讓他的自我認同總是搖擺不定。

奧斯卡·佩盧恰努只能從旁人口中得知聶魯達的形象,這個形象經過他的個人經歷,變成了二手的形象建構,與其說是他在抓捕聶魯達,不如說他是在抓捕那個失去的「父位」,抓捕那個他的生命源頭,抓捕他自我的身份!

影片第二幕的高潮,奧斯卡·佩盧恰努抓住了聶魯達的第二任妻子,她告訴奧斯卡·佩盧恰努,你不過是聶魯達小說中的配角,是聶魯達創造了你。

這一刻,奧斯卡·佩盧恰努內心產生了巨大的波瀾,文學作品通過從角色的視角展現事物,鼓勵讀者與角色的認同。

我們在與我們所讀的那些人物的認同中成為我們自己。

在整個抓捕行動中,奧斯卡·佩盧恰努始終滿懷著慾望,尋根的慾望,找到自我的慾望。

正是這個「先在」的慾望實現了認同!使認同是富有慾望的主體存在!

整個《追捕聶魯達》的故事就是以奧斯卡·佩盧恰努的認同慾望為源動力所驅使的。

在一個又一個,奧斯卡·佩盧恰努望向鏡子的「鏡像階段」的場景中,他形成了自己新的身份。

在片尾的高潮,奧斯卡·佩盧恰努遭受了背叛,他躺在雪地中,生命似乎快走到盡頭。

他終於看到了抓捕的對象,聶魯達本人,他流露出喜悅,忘記了生死。

這時旁人問聶魯達,「你認識他嗎」?

聶魯達說:「不認識」。

若有所思後,聶魯達又說:「認識」!

聶魯達不認識奧斯卡·佩盧恰努的過去,當他認知他的現在,奧斯卡·佩盧恰努已經成為一個獨立的絕對精神,什麼也不是,同時又是一切。

我不認識奧斯卡·佩盧恰努是誰,但是我認識他。

片尾,奧斯卡·佩盧恰努對於自我的身份認同是,我是人民的兒子!

其實,這個抓捕是雙向的。

一方面,奧斯卡·佩盧恰努在抓捕聶魯達的過程中完成了自我的身份認同,同時,聶魯達也完成了自我從愛情詩人往革命詩人的轉變!

他從情聖變成了革命者。

那本激情蓬勃的《漫歌》,他在流放時期的偉大創作,就是他完成自我身份轉變的最好證明。

在《漫歌集》中,聶魯達的創作意圖不再是表現世界,而且要揭示世界,並達到改造世界的目的。

他作品中的「我」是既有共性,又有個性,有實實在在的「我」。

影片《追捕聶魯達》借用詩歌的意識化形態,給我們送上了一個敘事交映的聶魯達,他具有當時社會人民的共性,同時又具有非凡的自我個性。

我們在抓捕他的過程中,抓捕到了我們自己。

評論