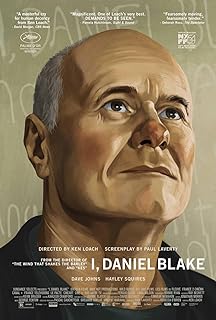

我是布莱克/我,丹尼尔·布莱克

導演: 肯洛區編劇: 保羅拉維提

演員: 哈莉絲奎爾斯 Natalie Ann Jamieson 戴夫約翰斯 Micky McGregor Colin Coombs

2017-01-20 18:35:44

窮人只不過是福利遊戲的啟動引子

************這篇影評可能有雷************

窮人只不過是福利遊戲的啟動引子

廖偉棠

犬儒主義者說:一個人如果30歲之前不是左翼那他就是沒良心,一個人30歲之後還是左翼則是沒有大腦的笨蛋。80歲了的英國導演肯洛奇(Ken Loach)就是這麼一個老「笨蛋」,電影界像他那麼幾十年如一日地關注左翼議題、關注底層權益的導演,屈指可數,他以他的電影證明了良心並不取決於青春的激情,也能與老人的睿智同在。

肯洛奇的新電影《我是布萊克》(I, Daniel Blake)奪得今年坎城電影節最高獎金棕櫚獎,評論界反應極端——尤其是在某個社會主義國家的某個小清新網站上,某些自命不凡的青年「影評人」紛紛給予負評,譏諷老左翼的入世,並哀嘆金棕櫚已死。

這也算是一部左翼電影在今天的正常宿命了。

然而這部電影的成熟之處正在於它超越傳統左翼電影的黑白分明。藝術創作中的人性論與階級論,存在寓言與意識形態宣言,總是不能決然分清的——《我是布萊克》選擇了讓這些成份在一部張力飽滿的現實主義敘事片裡並存,既是導演的藝術經驗老道,也是他對人世的體驗浸淫得深的結果。這種智慧也許開始時與左翼的批判精神有關,收結處卻關乎對存在價值的論證。

《我是布萊克》的故事以平凡承載巨大的悲劇,從某個角度看這是一部卡夫卡《審判》的當代版本,從另一角度看也可以理解為更刻骨的一部《老人與海》。事實上,這位身陷困境還想著幫人的老木匠丹尼爾.布萊克,用北島的詩形容的話,就這一句:「在沒有英雄的年代,我只想做一個人。」就像他的遺書所宣稱的:「我 ,一個公民,不比誰更高貴,也不比誰低賤。」

可就是這樣一個正直善良的漢子,在一種似乎高級的社會福利制度之中,陷入了猶如《第二十二條軍規》一樣的境地:鰥夫布萊克,無兒無女,一輩子靠雙手幹活生存,晚年發現心臟有病而不能工作。政府派來的「專業醫療人士」狡猾地證明他尚有工作能力,導致他的殘疾救濟金被取消,在申請上訴期間他身無分文只能申請待業救濟。但後者需要不斷去找工作,每次他找到工作又不得不因為需要上訴證明白己不能工作而推卻,結果又導致待業救濟金的失去,在重重困境中,布萊克憤而反抗,鬱郁而卒。

一個一直遵循規矩的人,最終被規矩耍得團團轉,只能求助原來他眼中破壞規矩的人——布萊克的鄰居黑人小哥「China」。「China」因為在廣州混過而得名,他倒賣來自中國的水貨球鞋賺錢,頗為布萊克不屑。「China」也痛恨英國政府虛偽的福利制度,但他懂電腦幫布萊克填妥了繁複的救濟申請表格——幫他在「法的門前」推近了一步。

是的,卡夫卡淵深的「法的門前」,推近一步可以說無補於事。那個著名的寓言中,來法院辦事的鄉下人不得其門而入,臨終前目睹守門人把門關上,他問為何一直沒有他人從此門進入,守門人說此門本來就是為你而設,如今也要為你而關。布萊克讓我們體驗到這樣一道門就在每個人身邊,福利制度的苛刻和繁瑣確保了維護它的一套官僚的生存,換言之是官僚比窮人更需要福利制度,窮人只不過是這套遊戲的啟動引子而已。

在法的門前,只有兩種選擇:要嘛遵從遊戲規則而苟延殘喘,要嘛挺身一擊換取尊嚴。善於尋找縫隙生存的黑人和福利機構的某個善良職員,只不過是前者的潤滑劑,善良的職員憂心忡忡地勸布萊克忍耐苛刻的審核,否則「我見過多少像你一樣的好人,因為不配合而最終淪落街頭。」——所有的不改變都是因為被壓迫者習慣了忍耐,就像霧霾的繼續存在有賴於吸霾者習慣了口罩一樣,電影裡的西方福利制度,不過是一個更為精美的口罩而已。

但是布萊克最終維護了尊嚴,作為一個人而死去,不只是因為他選擇了挺身一擊在福利大樓牆上塗鴉控訴這樣一種左翼激進行為,還在於他一直堅守自己身為公民所秉持的原則:以人性而不是以規矩為準繩去幫助他人。正是對同樣被法的大門無理推拒的單親媽媽凱蒂一家的幫助,讓布萊克確認了自身的價值,而不是那些各種部門的表格。凱蒂一家後來也幫助布萊克,這既是樸素的無政府互助論的投射,也是對尊嚴的學習。

悲壯的是這一次老人與海的搏鬥之中死去的是老人,即便他沒有失敗。布萊克與凱蒂的小兒子的一段對話發人深省:「你猜死於掉下來的椰子的人多,還是死於鯊魚的人多?」小朋友想了好幾天,直覺地給出了正確答案:「死於椰子的多。」遇見鯊魚,這位老人尚可以搏鬥,但像命運一樣不可測的從天而降的椰子砸下來,你就只能認命。椰子如此平凡又如此致命,就像布萊克死前凝視的那些面目如一的官僚一樣,他無奈地頓悟:「我難以置信,就是這些人在決定那麼多人的生死。」

從社會批判意識而來,到全世界普遍的人類困境而終,編劇並沒有刻意上綱上線,那樣一種從容髮力的電影久違了,這是坎城讚賞它的一個理由。另一個理由當然是歐洲普遍的價值危機、信奉已久的機制「禮崩樂壞」之時,這部電影有如一面準確的鏡子予以反映。而即使有文以載道的傾向,電影也沒有放過本身作為藝術對每一細節的打磨,最令人驚嘆的是電影裡每一個角色都既是自己又是像徵,就像那個咆哮著「It's Truth!」的履歷培訓師,他既是反諷的符號也是憤怒的間接投射者。

當然,這樣一部電影我們不會擁有,我們甚至不配擁有。我們還在尋找一個更好的口罩的階段呢。

原刊騰訊大家http://xw.qq.com/iphone/m/24persecond/d71e13c019d57342db713bfbd1de0318.html