2016-12-31 04:40:35

復仇與寬容的七級浮圖

【復仇與寬容的七級浮圖】

文/空語因明

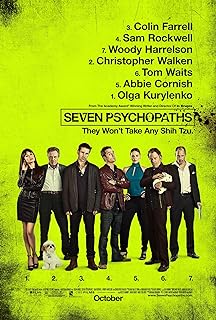

《七個人格變態者》或《七個變態人格》,這並不完全是一個關於人格變態的電影故事,更確切的,這是一個關於「復仇與寬容」之選擇的故事。它沒有重複「復仇是虛妄的」或「宣揚寬容與愛」此類的陳詞濫調。這個電影呈現了一座復仇與寬容構建而成的覺悟之塔,一座在虛妄與非之間的七級浮屠。

這個電影的主要線索人物是嘗試寫出《七個變態人格》的作家馬蒂和幫助他找到寫作素材的不務正業者比利。另外一個角色,即老人漢斯,對整個影片故事的主旨表達起到了重要的作用。該影片正是通過老人漢斯這個角色,深化了復仇與寬容的選擇問題。

【該電影中的七個變態人格】

該電影中的七個變態人格,並不是宣傳海報中的那七個角色。每個人格變態者都在電影中明確標示了,以下按照順序列出。

1】一號人格變態者:代號為「方塊Jack」的連環殺手。[0315][4843]

這個連環殺手只殺美籍義大利黑幫組織的中高級頭目或其他黑幫成員。他的得名源於他在殺掉一個人之後,都會留下一張方塊Jack。這種扔下「方塊J」的做法,就像殖民者標示地盤或觀光者留影紀念,用來做出自我標記,用以顯示自己的影響或能力。「方塊Jack」自以為殺死黑幫成員的做法是正義的,他自己是正義的懲罰者,也是一個復仇者。這個角色由比利告訴作家馬蒂,從而成為一號變態人格者。

2】二號變態人格者:追蹤兇手十多年的基督教徒。[1419]

二號變態人格者是一個基督新教「震顫者派」或教友派教徒。這個教友派教徒的女人被人殺害。兇手自稱受不了良心的折磨,在一年之後自首了,儘管他要求被判死刑,但它最後被判終身監禁。得知這個判決之後,雖然反方律師反應激烈,但這個教友派教徒卻表現地相當平靜。兇手在獄中十多年,表現地成為了虔誠的基督教徒,他懺悔了,被釋放了。兇手決定在餘生度過虔誠的,有宗教安慰的生活。但,作為受害者的教友派教徒,似乎無時無刻不在追蹤著這個曾經的兇手,監視著他。這種情況持續了十一年,讓兇手無法承受了。兇手極其想擺脫這個追蹤者。在一個冬夜,這個曾經的兇手想起一本天主教小冊子上寫的一段話:唯一必然下地獄的,不是殺人犯,也不是強姦犯,而是自殺者。這段話讓這個曾經的兇手很欣慰,因為他知道如果他自殺去了地獄,那麼那個追蹤者就追不到地獄去了。於是,這個曾經的兇手用剃刀刎頸自殺了,他覺得他終於可以這樣擺脫那個追蹤者了。這個兇手是在希望之中自殺的。但這個曾經的兇手看到的卻是如此絕望的最後一幕:那個追蹤者也用剃刀割開了脖子。即便到了地獄,那個追蹤者也要追過去,這多麼令那個曾經的兇手不安,這是一種無休無止的不安。

這個角色的故事也是比利告訴作家馬蒂的,而這個角色的原型就是和比利一起靠綁架狗騙錢的老人漢斯。漢斯的妻子因為癌症正在醫院治療,沒有工作的漢斯通過偷狗騙錢的做法來為他的妻子湊治療費。這種做法後來給他的妻子帶來了殺身之禍。漢斯妻子死後,漢斯的表現,和在他得知自己女兒死後的表現一樣平靜。區別在於,當他的女兒死後,漢斯認為他必須復仇,但現在他不這麼想了。他的做法可能受到甘地的影響,甘地說過:An eye for an eye leaves the whole world blind[5656]。直譯為:「以眼還眼,世界上將只剩下盲人」。或者意譯為:復仇使世界盲目。漢斯態度的轉變,強化了復仇與寬容之間的張力。

3】三號變態人格者:丟失愛狗而瘋狂尋找的黑幫大哥。[1655]

這個三號變態人格者,對他的狗的偏執感情,比對任何其他人的感情都要深。他可以為了尋找自己的狗而殺人。他會因為狗的丟失而傷心,但同伴的死亡不會給他帶來多少傷心。這種對狗的感情重於對人的感情的做法,就是這個變態人格者的主要特徵。

這個黑幫大哥的狗,是被比利偷走的。這個黑幫大哥為了找回自己的狗,而追蹤到比利和漢斯的據點。但他的手下在這裡被一號變態人格者殺死了。這個黑幫大哥又追蹤到漢斯妻子所在的醫院,並殺害了漢斯的妻子。之後,這個黑幫大哥繼續追蹤漢斯和比利,試圖找回自己的狗。在該影片中,這個故事線索和寫作《七個變態人格》是同步發展的。

4】四號變態人格者:仇恨戰爭的越南佛教徒。[2040]

四號變態人格者是該影片中唯一一個虛構的角色,或幾乎完全劇中劇的角色。當作家馬蒂想寫出《七個變態人格》的時候,他只想到了這一個角色,其它角色都是比利引出來的。馬蒂想把這個角色寫成不崇尚暴力的佛教徒人格變態者,支撐起「愛與和平」的主題。但馬蒂不知道該怎樣寫,似乎他的主觀太貧乏了,以致於他根本寫不出這樣一個矛盾的角色。這個角色走向馬蒂的劇本,而不是由馬蒂的劇本把這個角色推出去。這個唯一的虛構角色,承擔著該影片的主旨表達。但不能說這個角色就是什麼,因為這個角色是動態的,隨著該影片劇情的轉變而轉變。

這個佛教徒人格變態者開始被呈現為一個對戰爭的復仇者。他原本是越共成員,在越南戰爭中瘋狂地殺死侵略的美國士兵。戰爭結束後,他返鄉想和家人度過安寧的生活,但他發現自己的家人已經在戰爭中被殺了。於是他到美國去復仇,殺掉那些屠殺他家人的美國士兵。他利用一個妓女,把炸藥綁在這個妓女身上,以此去炸死一些正在開會討論越南戰爭得失的美國士兵。這樣的情節是馬蒂的意圖。馬蒂將這個越共的佛教徒描述成簡單的復仇者形象。馬蒂雖然號稱這個角色是佛教徒,但這個角色卻幾乎沒有表現出佛教徒的性質。這種形象雖然可能變態,但卻不令人感動。它像很多好萊塢動作影片那樣,表現出了一種動物式的慾望。

老人漢斯為這個佛教徒形象設計了另一種故事情節,一種合適的,能表現佛教徒性質的故事情節。[013630]這個越南佛教徒在鳳凰城的一個旅館裡,渾身大汗,燥熱不安。一個紅衣妓女從廁所走出來,問他,「你想直接做愛,還是先進行一段智力的交談?」那個越南佛教徒不懂英語,不知道這個紅衣妓女說著什麼。於是他們只是做愛。但這時候,那個越南佛教徒聽到另一個男人的聲音:「停下來,做這事是沒用的。」他坐起來,嗅著空氣,說:「汽油。」然後,這個越南佛教徒給紅衣妓女綁上炸藥,拿著汽油,拽著她走向美國士兵正在開會的會場。到了會場之後,這個佛教徒將紅衣女子推進去,把汽油潑在地面上。他拿起火柴。而那個紅衣女子用標準的越南語說:「停下來,做這事是沒用的。」這個佛教徒閉上眼睛,然後他又睜開眼睛,發現他根本不在鳳凰城,而是坐在1963年的西貢街頭。剛才的復仇經歷只是一場夢境。他穿著僧服,坐在地上,渾身被自己澆滿汽油,右手拿著一根火柴。人群中有位紅衣女子,帶著悲傷的表情看著他。他似乎終於把憤怒和仇恨趕出了心靈。他準備劃開火柴,旁邊的一位僧侶最後懇求他:「停下來吧,做這事是沒用的。」第一個為抗議戰爭而自焚的僧侶低聲說:「或許有用。」然後他點燃了火柴,點燃了自身。這個關於佛教徒人格變態者的故事,最終呈現為這樣的思想,一個人沒有選擇黑暗,而是選擇光明,自我犧牲。

5】五號變態人格者和六號變態人格者:連環殺手之殺手組合,瑪姬(MAGGIE)和扎克(ZACH)。[37:55]

五號變態人格者,也就是扎克,是比利在報紙上登廣告招來的。扎克給作家馬丁講述了他和瑪姬的故事,瑪姬被馬丁設計為六號變態人格者。

連環殺手之殺手,顧名思義,就是專門殺連環殺手的殺手。扎克和瑪姬在殺連環殺手的時候,所使用的手法,一點也不比變態殺人狂正常多少:將活人的慢慢鋸開,將活人慢慢燒死…相比而言,瑪姬比扎克更殘忍。

6】七號變態人格者:比利。[48:34][48:43]

當比利是一號變態人格者的時候,他是專門殺黑幫成員的殺手;當比利是七號變態人格者的時候,他是不按常理行事的人,他是一個暴力主義者。他認為非暴力主義者的說辭是錯誤的。當漢斯引用甘地的話來贊成寬容的時候,比利說甘地的話錯了,人們只是沒有勇氣指出這一點而已。比利設想的《七個變態人格》故事會以在墓地裡進行的槍戰結束,在這結局中,所有的人格變態者都死掉了。剩下的是紛亂而美麗的世界,一個空洞的和平假像,還有人們對和平的希望。

【復仇與寬容的覺悟之塔】

7】該影片是一篇關於復仇與寬容的散文。它沒有整齊劃一地將角色限定在單一選項中。可以將七個變態人格者大致分為兩類:一類包括一,三,五,六,七號;另一類包括二號和四號。第一類角色或「人格變態者」採取比較直接的復仇態度,他們處於仇恨中,採取以惡行對待惡行的方式。對於這種態度而言,寬容是個不必要的選項,這樣的態度缺乏張力。這一類角色基本上更像小丑,尤其是三號,五號和七號。第二類角色表現著復仇與寬容之間的張力,復仇與寬容之間的衝突與轉化。

8】這兩個角色,即老人漢斯和越南佛教徒,他們的選擇體現了復仇與寬容之間的衝突與轉化。這兩個角色是關聯著的,後一個角色體現的轉變是前一個角色所賦予的。他們在兩種宗教背景中體現著復仇與寬容之間的衝突與轉化:前者是基督教;後者是佛教。老人漢斯在他女兒死後做出的事情相當詭異,也就是追蹤殺手,無休無止地追蹤,甚至要追蹤到地獄裡。這些做法顯得像復仇女神那樣。據說復仇女神源於血親復仇,復仇女神的三個位格就是:向兇手復仇,猜忌,無休無止。那個殺害漢斯女兒的殺手最後選擇了自殺。按照基督教的說法,如果老人漢斯殺死那個殺害他女兒的殺手,那麼那個殺手未必會進入地獄。而自殺者則必然進地獄。故而,按照該影片中提到的基督教邏輯,老人漢斯的做法確實是非常殘忍的復仇。

但是,多年後,老人漢斯似乎變得寬容了。當他那患有癌症的妻子懷疑他們幾近一生的基督教信仰,懷疑天堂與地獄是否存在的時候,他說上帝愛我們,雖然他覺得上帝愛世人的幽默可能難以理解。基督教關於世人拯救的看法,基於其中對天堂與地獄的信仰。如果天堂與地獄根本不存在,那麼世人又何以能夠在這個充滿惡行和仇恨的世界得到拯救呢?如果不存在天堂和地獄,那麼任何關於寬容的理由都變得缺乏說服力了。那樣剩下的只是一個絕望的世界。在老人漢斯的妻子被殺害之後,他對天堂與地獄的信念應該變得微弱了,他的心中應該比較絕望了,雖然他引用了非暴力主義關於寬容的說辭。然而,寬容是虛妄的。在這個生者的世界上,再沒有什麼能夠給他慰藉,天堂與地獄是否存在已經無關緊要,因為只有死亡能夠給他自由。

9】老人漢斯的想法,通過他對越南佛教徒故事的改編,以非基督教的方式表現了出來。漢斯對紅衣妓女的設定,算是對這個世界的嘲弄。這個紅衣妓女看語言學家的書籍,甚至還在耶魯大學學過越南語。但這個越南佛教徒在鳳凰城裡對侵略越南的美軍士兵復仇,卻是一場虛妄。這是一場夢境,這種夢境與現實的交融體現了佛教的某種性質。復仇是虛妄。任何復仇都阻止不了惡行的已然發生。這個越南佛教徒實際上只是坐在越戰前期的西貢街頭,衣服浸著汽油,他準備為抗議戰爭而自焚。雖然旁觀者勸說著,「這樣沒用,這樣阻止不了戰爭」。然而,「有用無用又有何區別呢?」我覺得那個準備自焚的越南佛教徒應該這麼說,才比較符合佛教的精神。確實沒有什麼區別,因為他身後的,終將是一個絕望的世界。這個越南佛教徒自我犧牲了。自我犧牲的最堅定理由,就是貢獻給一個自由的世界。

10】無論是基督教,還是佛教,都以生者世界之後的極善世界給這個生者的世界以慰藉,或是天堂,或是極樂淨土。但是這種慰藉常常表現為虛妄。寬容是虛妄,復仇亦是虛妄:這本是一個虛妄的世界,困頓著其中的人。這個影片中所謂的「人格變態者」或「精神變態者」不是別的,正是這個虛妄的世界所壓抑了的人格或人的精神。

11】復仇與寬容是一對矛盾,映襯在這個浪漫主義的反諷世界中。古人在其神話態度中,已然呈現著反諷的世界。據說,在古希臘祭祀復仇女神的時候,並不以「憤怒」之名稱呼,而以「仁慈」之名。這不僅僅是名字的忌諱。人們希望仇恨或憤怒作出轉變,將惡的力量轉化為善的力量。古人有時候還把死去的強力殺手當做保護神。他們似乎明白他們在生活中依靠的是力量或強力意志,而不是善或惡。善之所以能夠戰勝惡,只是因為前者具有更強大的力量。相應的,選擇寬容,只是由於寬容比復仇更優越。寬容如果要比復仇更優越,那麼寬容只能是一種高級的復仇。有位法國作家就曾經說過,「最高貴的復仇是寬容」。人們往往對這句話採取膚淺的理解,即將寬容當做與復仇對立的選項。但根本地看,並不是所有所謂的寬容都比復仇更高級。虛假的寬容只是懦弱,真正的寬容包含著一種強力的自尊。真正的寬容並不排斥復仇,相反,真正的寬容就是更加強力的復仇,寬容是復仇的極端,寬容是復仇的絕望形式。

12】這座復仇與寬容的覺悟之塔,其基礎是原始的生存體驗,在此之中,復仇與寬容是同一的。復仇與寬容構成基因式的雙螺旋,編譯著持久的生存體驗。人們不能奢望在復仇與寬容之間作出選擇,從而永久地克服復仇與寬容之間的矛盾。復仇與寬容只是強力意志的一對表現方式,復仇與寬容會在生存故事中一再重現,永恆。