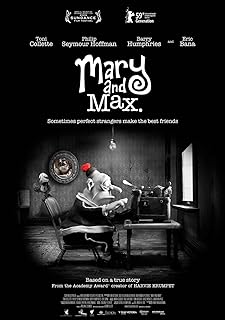

電影訊息

巧克力情緣--Mary and Max

編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

玛丽和马克思/巧克力情缘/玛丽和麦克斯

導演: 亞當艾利特編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

電影評論更多影評

2016-12-23 16:51:20

Tears for max

一個8歲的女孩,肥胖,她的父親上班給茶包打標籤,回家做飛鳥模型。母親抽菸,酗酒,聽板球比賽的廣播,偶爾去超市借(偷)東西。為了節省塑膠袋,母親直接把東西放在裙子底下或者胸衣深處。學校裡的人全都嘲笑她額頭的褐色胎記。他們不和女孩交談,更不和她玩。狗也不和她玩,她拿線球出來,狗就躲開了。唯一親近的人是一個被日本士兵的鱷魚咬掉腳而自閉的輪椅鄰居。她的快樂是看動畫片,和馬克思看的一樣,也是《諾布萊一家》。她喜歡她的寵物雞,喜歡喝甜甜的煉乳,喜歡聽雨落在屋頂上的聲音。一個44歲的男人,肥胖,喜歡吃巧克力熱狗,喜歡看動畫片《諾布萊一家》,做過六份工作,多數乏善可陳,唯一有趣的是在做清潔工的時候扮過機器人,機械而幽默地倒垃圾,結果卻被一位不欣賞的阿姨報了警。他是一個猶太人,讀了不少書之後,卻不信上帝了,但他仍舊戴著猶太小帽,僅僅因為它能給他遮擋風寒。他當過共產主義者,這倒應和了他的名字,馬克思。他的精神比較封閉,焦慮,煩躁,愚笨,不能分辨人類的表情,所以幼年的時候,他就有了一個小本子,上面畫著各種各樣的表情,旁邊注著快樂或者別的什麼。一個半小時的動畫,基本沒有對白。大部份的時間是打字機的「噠噠」聲,鄉間小鎮的嘈雜聲,城市的喧鬧聲,旁白聲。可是世界在瑪麗和馬克思之間,通過信件就穿越成了一條緊密的聲帶。那樣溫馨感人。我最喜歡的一個片段,是馬克思告訴瑪麗,他總是不能適宜地流眼淚,鏡頭裡出現了馬克思用沖水馬桶沖走了N號金魚,可他就是哭不出來。瑪麗收到信後,便取了一個玻璃瓶,使勁地想那些悲傷的事情,然後將自己的眼淚搜集好寄給在紐約的馬克思。上面貼著「Tears for max」。在影片的開始,瑪麗給馬克思寫的第二封信中,瑪麗問馬克思有沒有被人戲弄過,馬克思回憶小時候被打後的場景,在這場畫面的構圖中,背景是一個破舊的小屋,地面的果皮垃圾隱約可見,馬克思蜷縮在牆角抽泣,他的位置剛好處於畫面偏左的地方,在視覺上引起觀眾地注意力,使觀眾深深體會到他的悲慘遭遇,製造畫面的隱喻效果,好像在向觀眾傳遞主人公脆弱受委屈的感覺,營造出富有衝擊力的受威脅效果。導演選擇了黏土動畫這種相對於3D動畫走向沒落的動畫形式,而藉助的交流方式——書信,在網路和手機的衝擊下同樣變得越來越稀缺,相對於即時聊天的隨心所欲和簡訊的氾濫,經過思考寫在信箋上的文字更能反映出一個人的真實自我,表面的親近掩飾不住內心之間距離的疏遠,交流的快捷並不意味著溝通的跨越界限,這樣的反差情緒在電影中比比皆是,可以看出,導演的創作初衷,正是為了喚起觀眾對這些消亡的美好事物的珍視,所以,他們倆的故事才會如此打動我們。關於瑪麗的片段是彩色的,但總是幪著一層灰度。馬克思的就純是黑白了,除了他的舌頭、帽上的小紅花和瑪麗的照片...打從影片一開始我們就知道這不可能是部歡樂的電影,那麼灰濛濛的場景,那麼壓抑的環境,對環境和自身那麼無力的瑪麗和馬克思。可是卻那麼安撫人心那麼溫暖。就算結局涉及到死亡。整部影片的因便是我們過往的歷史中不可避免的陰影,而果是溫暖的友誼,用來溫暖彼此、支撐彼此。如果說親情、愛情在這部影片裡都將可憐人給拋棄,那麼至少還剩下同病相憐的人相濡以沫,只是這部影片並沒有僅僅侷限在相濡以沫的範圍內。整部電影較少對白,重在敘事,時間跨度大,多用旁白來交代事情原委,是需要耐心品味的。同時採用現代並不討好且吃力的泥土動畫,這種「笨拙」的原始方式來描述「笨拙」人生,更為動人。這些都使得瑪麗與馬克思成為一部充滿人生智慧的動畫。

評論