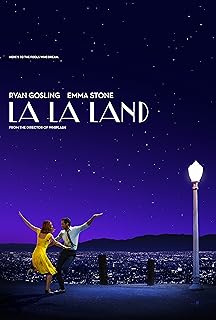

爱乐之城/爵士情缘/啦啦之地

導演: 達米恩查澤雷編劇: 達米恩查澤雷

演員: 雷恩葛斯林 艾瑪史東 Amiee Conn Terry Walters Thom Shelton

2016-12-18 06:19:59

如果你也做過夢

前往影院看La La Land的路上,年末的紐約氣溫已經零下。我靠在車窗上,看到影院對面的劇院亮起Broadway音樂劇Holiday Inn的巨大電子招牌,時代廣場霓虹閃爍。我突然想起這一年來共事過的演員和導演,一場場戲落幕後大家各奔前程,他們中的不少人,已經紛紛登上了更大的全美巡演舞台,拿到了高收視美劇的常駐角色,簽了工會,進了更大的經紀公司……我想著了不起的他們,不知道屬於自己的明天在哪裡。 然後進了影廳,坐在黑暗裡默默流了今年為電影落得最多的一場淚。 我對導演Damien Chazelle的感激大於讚嘆。因為他在這部片中對生活細節的真實還原,因為他對逐夢人緣於無比惜取的心領神會。導演遠遠不止懂得有關追夢的一切,他不止記得,不止對此記憶猶新,還一改前作《爆裂鼓手》中對待藝術追求激進冷峻的態度,小心翼翼地為這份心意慷慨鋪陳上洋洋灑灑的一層金。 那片閃耀的金,是導演對好萊塢黃金時代歌舞片的致敬與禮讚。這部年輕的歌舞片中,俯拾皆是歌舞片最輝煌時期散落的傳奇碎片。在導演全新的創意編排下,這些因歲月變遷逐漸從觀眾心中蒙塵褪色,本該僅屬於經典歌舞片愛好者敝帚自珍的懷舊片段,在半個世紀後的螢幕上得以再一度激盪迴響。天文臺星空中夢幻般的翩翩雙人舞剪影取材自迪士尼經典動畫電影《睡美人》;夜幕低垂,遙望於萬家燈火之上,男女主角在路燈下傾情一舞的靈感來自1953年的經典歌舞片The Band Wagon與1937年的歌舞片Shall We Dance, 女主Mia和女伴們在大馬路上的驚鴻一瞥改編自1969年的歌舞片Sweet Charity; 幾代人的心頭好Singin' in the Rain也大量出現在了諸如Sebastian手撫燈柱唱歌的經典再演繹,最後的幻境群舞也同樣借鑑了An American in Paris的芭蕾橋段。不止場景與編舞,服裝與影片色調同樣充斥著黃金時代的懷舊情懷,可以時時看到1964年的法國電影The Umbrellas of Cherbourg與另一部1967年的法國歌舞片傑作The Young Girls of Rochefort中的色彩美學對本片電影畫面深入骨髓的影響。若不是現代科技與生活元素的提醒,拋開現代劇情,幾乎讓人錯覺這一切故事發生於過去許久的另一個時空。 那方流光溢彩的金,更是LA,那個永遠都恍如縹緲夢境一般的西岸城市。置身其中會覺得呼吸間都是全城逐夢者的激昂嘆息,一個離開之後想起會覺得人生中也有過綺夢一場的地方。 我想起兩年前,我決定逃離使我倍感憋悶無夢可做的北加州,帶上我自己十幾個箱子的所有家當,驅車九小時後在深夜到達了LA的新住處。第二天清晨走在房子前面安靜的小徑上,那時我所看到的朝霞,整片天空粉紫中泛著金,空氣中充滿足以麻醉所有初到不安和失敗痛楚的清甜。我一瞬間意識到,這就是LA。這裡的所有一切,無論何處都不會再有,這座城市,絕不能夠被任何一處其他地方替代。它是LA,也叫LA LA LAND。 LA LA LAND讓所有逐夢的人相信,此地不可被替代,千萬里迢迢來到這裡的逐夢人也同樣如此。 本片的故事,始於此,卻註定源源不絕。推開窗戶是Another Day of Sun, 並無新事。換一對主角,又必將是在同一片土地上另一番逐夢的全新篇章。 Mia是一個演員。每一次試鏡都是一次足以轉變命運的機會,可機遇卻與她一次又一次地錯肩;Sebastian是一個沉迷爵士樂的鋼琴師,夢想著開一家爵士樂酒吧。而在現實中,只能暫居別人店面的一方琴鍵前違心地為漫不經心的食客演奏他覺得無比愚蠢的聖誕頌歌。 世界上有一種悲劇是一種人自以為理解另一種人,可他們往往能理解的,只有自己。 可當同一種人遇到一起,幸運的是他們會迅速識別出彼此的屬性,很有可能就會爆發欣賞與惺惺相惜。可危險的是,他們也太過了解彼此的弱點。 他們因為志同道合而相愛,也因為太過了解對方而爆發爭執,因為不夠了解愛情而失落,最後因為更愛自己而分開。 Ryan Gosling一如既往的好。他抓得住所有情緒的細節與轉折,卻毫無矯飾感。他的感情戲一向無比真摯,痛擊人心最柔的軟肋,足以讓觀眾痛他所痛,甚至愛他所愛(重點推薦他與米歇爾·威廉士合作的《藍色情人節》,尤其最後一段廚房分手戲堪稱精彩至極)。另外,他在這部歌舞片中的爵士鋼琴演奏非常到位,夜色中與Emma Stone的舞蹈,即使有一些生澀,卻成功地讓每一個舞蹈動作在每個節拍都恰到好處卡在點上,外加場景的夢幻與鏡頭的適時推動,依舊看得人熱血沸騰。 Emma Stone貢獻出了她在大螢幕上最精彩的一次演出。她的螢幕角色設定被青春的女大學生框住太久,Mia這個角色對她而言是一次巨大突破。我看著她所演繹的Mia在LA真實地掙扎與賺取生活,懷揣著成為演員的熱望,經受著各種不斷花樣翻新的挫折。我看著她在影片中的那些美麗剪影,內心感嘆這個角色足以在多年後依然成為她名下演繹過的經典。 而Emma Stone塑造的這個有血有肉的角色,演員Mia,也讓我在螢幕前掉了兩小時的眼淚。 Mia剛對著漫不經心的Casting Director演了第一段台詞就被打斷,她知道這一次又是徒勞無功,卻仍努力對著他們綻出一個微笑; 出門時無比憤怒地脫下外套,露出裡面襯衫上來不及洗的咖啡漬; Mia憤憤地說,任何再微不足道的事情都可以打斷甚至毀掉我的一段試鏡; Mia在獨幕劇謝幕時發現上座率的冷清,甚至連Sebastian都沒有到場支持; 吵架分居後的Sebastian在朦朧中接到找Mia的電話,本想隨便打發掉,卻發現是試鏡的電話。他一瞬間坐起來很認真地問,「Casting?"; Mia在獨幕劇票房失利的挫敗感中回到父母家,舊日的小房間裡擺滿了每個做過舞台夢的theatre kids都有的演出照、海報和代表戲劇界的古希臘劇面具 (????); 以及Mia在那場最終改變了她與Sebastian彼此命運的電影試鏡中,她沒有拿到劇本,意外之中臨時娓娓道來的一首逐夢人唱段…… 這些這些,還有更多的場景,身後都有觀眾在笑。我卻只覺得心如刀絞,淚水一瞬間洶湧而下。 這些細節,通通透露出導演對演員的appreciation。一切細節還原得無比真實,即使作為笑點,也毫無嘲諷取笑之意。其實這就是真實的演員生活。這一點,也讓作為演員的我尤為感激。 已經記不清推開過多少次試鏡的大門,背著琴譜從雪花紛飛的早春走到酷熱難當的烈日,一扇扇門背後的臉孔是什麼樣的。微笑的疲倦的嚴肅的怪誕的面無表情的若有所思的挑剔苛刻的……我全都看過。微笑問好,向琴師遞上鋼琴伴奏譜,低聲告訴他節拍,確認好之後走到房間中央,走向他們視線的中心,然後閉上眼睛深呼吸。看著一幅幅面孔上面白牆的某處虛空,逐漸只看到一副我的故事中的面孔。四週暗下去,遠處一束光柔柔打來,這寸方圓只剩我的面孔明亮。我張開嘴,開始傳達早已爛熟於心的唱詞。 房間裡的其他人都消失,只剩下我,講述故事。直到最後一個音符落下。 結果呢?有人簡短直白地致謝,不留任何好與壞的訊息;有人在紙上刷刷地寫著什麼,詢問我更進一步的問題;有當場交頭感嘆「太好了」的讚許;也有戛然而止的打斷,前一刻還打到我臉上的光瞬間滅下去。 沒有遺憾。我沒有一次留過遺憾,因為我相信自己的聲音。我已經為你分享了我最愛的一段故事,和獨一無二的我。You take it or leave it. 然後笑著祝他們接下來有美好的一天。收起琴譜走出大門,把這段經歷拋在腦後,直到一封offer在幾天後傳到郵箱。從事這一行,永遠不該追問太多。 記得每一次第一場演出開場前全身血液彷彿盛載著玫瑰花刺一般的焦灼扎人。舞台上炙熱的射燈足以安撫一切緊張,觀眾的歡笑與掌聲永遠比美酒醉人。 而在最末幾場演出的後台,我靠著門框幾乎快落淚,此番結束又是失業,花了大把時間相處排練的整個劇組所有人又要各奔東西,心中無限落寞。 然後再次重複一切,重新出擊面對無數個肯定與更多成倍的拒絕。演員應該屬於這世界上最不急功近利的人群之一,因為每一個在舞台上閃耀的人,花了多少時間磨練準備與等待。不在意無數個拒絕,因為值得在意的只有肯定。 而電影的結尾也並不那麼過份理想化。這個世界上從來沒有失敗者,只有半途而廢。這個各自成功的結果,堅守的人值得。 這個行業,永遠不會辜負真正有才華並且一直堅持待在圈子裡的人。也正因為如此,這個圈子,來來去去也就那麼多人。 音樂在這部片中與電影畫面與剪輯完美契合,大量長鏡頭與運鏡結合得行雲流水,一切音樂順著故事情節推動與人物情感自然而然地流淌,完美地在大螢幕上表達出人物的所思所想。唱段只在必要時出現,因此並沒有大部份歌舞片備受觀眾詬病的生硬感。每個唱段中,重複多次的旋律動聽且隨著人物故事走向有些許變奏,所有歌詞也始終維持在高水準,用詞寥寥幾筆,真誠簡單地勾勒出了影片主題與主人公所面臨的境遇,且非常普世。即使與電影本身份開單獨拎出來聽,依然是動人的篇章。 看到許多好萊塢影評人說這部電影催人淚下,有多少人藉著這部影片哭自己。 她做演員不是為了成名變成萬人景仰的大明星;他愛爵士樂不是為了拍照出碟賺大把的錢。 功成名就自然很好,至少可以照顧好自己;實現夢想也值得吐氣揚眉。可最可貴的不是這些。 是逐夢的年輕時光。是被好奇所振奮得不停練習的日日夜夜。是在外界不斷的拒絕中互相激勵扶持的一雙手。是面對質疑與嘲笑的溫柔一笑—— I will be great. 是在一片炙熱沙漠上建造起浮華殘酷的好萊塢,每日都有人黯然夢碎的LA LA LAND。 結局最美的是那一頜首。互相見證與追憶往昔,然後回歸各自一手建立的生活。點頭致意,淚花與微笑共同溶於深藍夜色,此時無聲勝有聲。 You see, I made it. Yes, that's marvelous we both made it, even if we did separately.