電影訊息

電影評論更多影評

2016-11-22 03:01:31

科長,你的青春就像燒開了一壺水

青春就像燒開了一壺水,又涼到熱,呼嘯片刻,熱又復歸於涼。不變的是,這水還是白開水,淡得像是沒有味道。喝水的人,何從知道它曾尖嘯過呢?

——題記

因為採訪對賈樟柯產生了興趣,再回看他的故鄉三部曲。先是《小武》,然後是《站台》。

時至今日,《小武》變得有些教科書化,動輒提到幾個標誌性的鏡頭,讓人有了先入為主的意向。但看過《站台》的人卻要少一些,把它符號化的努力,也沒那麼多。這對後知後覺的觀眾而言是中幸運。至少,你躲過了被他人的思想先碾壓一遍的苦惱。

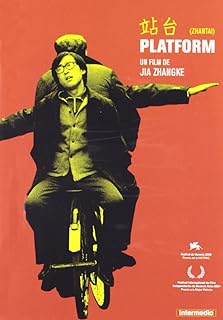

第一次看到那張「倒毛」的海報時驚了,心想,地下電影的作風果然不同尋常。這是要拍「離開MZD的日子」嗎,或者不如叫做「Farewell Mao」?但回頭一想,如此政治化的揣測事實上是帶有太多歐洲中心主義式的Bios,他們喜歡這類符號,政治正確,又樂此不疲。而中國人不一樣,賈樟柯更不會例外。

誰老喜歡往避諱上面撞呢?

所以,鏡頭下的敘事分明不是大寫的政治,而是小人物的生活。影片延續了《小武》中的紀錄風格,節奏緩慢的長鏡頭,不善言辭的業餘演員,塵土滿面的城鄉社會,不同的是,主角成了一群追趕火車的文藝青年。「追火車」本來是浪漫得不行橋段,但全片也就那一個鏡頭,其他大部份時間,他們在瑣碎和平庸里掙扎。

老實說,除了自己,沒見過這麼鍾愛以流行樂貫穿情感線索的人(容我自戀),很low,但又確是那個貧瘠年代的寫照。平庸到灰頭土臉的生活,唯有透過romantic的音樂,才能一抒各人卑微的情感。而在過去,這些卑微的東西是被鄙夷和摒棄的,甚至是要被喊打喊殺,摔在地下批鬥的。那個年代的普通人還談不上「高逼格」,牆縫裡透出來的光就此一點,能照到就不錯了。

拍站台的時候,賈樟柯30歲。很多人都會緬懷青春,但所在的年齡不一,看的角度也不一。30歲的賈樟柯回看往事,已有了一股歷史感。在《站台》裡,這種感覺不自覺地流露出來,但這同樣是小寫的史詩,是時間之流與河岸週遭的關係,是流動的節拍和韻致。所以我們會聽見不絕於耳的廣播、新聞、流行樂,以及那個時代特定的背景噪音。導演把這些響動誇張地縫合在一起,它的長度與記憶等同。

一段記憶中的歷史,不是帝王將相和改朝換代。歷史比我們想像的小得多,更多是時間流淌而過的痕跡,而我們每個人,都只能從痕跡里去追憶時間留下的模糊印象。

所有影片中的背景音,包括流行音樂,都是導演關於那個年代所留下的痕跡。有些個人化,就像姜文《陽光燦爛的日子》,但這也不妨它贏得共鳴。畢竟在偌大的中國,類似賈樟柯這樣在小城鎮的塵土裡摸爬滾打的草根,比姜文那樣的生長在大院裡的孩子要更多。所以後者的「日子」於我們就恍如一場夢,而前者的「站台」,確是實實在在、不堪回首的站台。

一如結尾歪斜在沙發上睡著的崔明亮,老婆一邊燒水,一邊哄孩子。水燒開的尖嘯,就像飛馳而過的火車聲那樣刺耳。

2016.11.21 舉報

評論