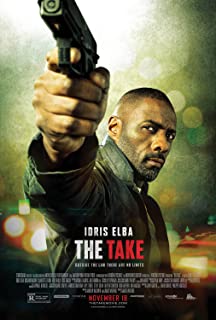

電影訊息

巴士底日--Bastille Day

編劇: Andrew Baldwin 詹姆士瓦金斯

演員: 伊卓瑞斯艾巴 理察麥登 夏洛特勒彭 凱莉蕾莉

巴黎危机/反恐局中局(港)/巴士底日

導演: 詹姆士瓦金斯編劇: Andrew Baldwin 詹姆士瓦金斯

演員: 伊卓瑞斯艾巴 理察麥登 夏洛特勒彭 凱莉蕾莉

電影評論更多影評

2016-09-20 23:48:07

《巴黎危機》——有計謀有驚恐的喜劇

片名翻譯成《巴黎危機》,容易產生誤導,似乎暗示了一部反恐的大片,應該充滿緊張、驚悚、懸疑,還有激烈的槍戰、爆炸。而實際上,直接的感觀刺激,在影片中也有,但是重火力降為輕火力。更關鍵的是,這些只是周邊的元素,並不是影片的重心,重心是喜劇。

緊張後的突然放鬆,這是喜劇的本質。本片的編導,非常嫻熟地處理著緊張與放鬆,使觀眾在一次次的張馳之後,獲得愉悅。有炸彈——因為害怕而放棄,一起一伏;炸彈被偷——又被當垃圾丟掉,一起一伏。而正當觀眾希望像點枝煙那樣放鬆下來時,炸彈爆炸了。類似的起伏,貫穿全片,觀眾跟隨著人物,經歷了一次次驚險,又一次次解脫,而解脫的過程並不復雜,更沒有沉重的情感。最後的結局,不僅壞人得到了下場,而且好人也得到了出乎預料的收穫。

人物身份的錯位,也是本片重要的喜劇手法。小偷,鎖定了目標,那個目標卻是炸彈,而他還根本不知道。這是影片開始後的第一次搞笑。之後,小偷捉弄了神探,又和神探一起出生入死,最後他們成為朋友。這一系列的身份錯位,很喜劇,很搞笑,影片處理得環環相扣、合乎情理。類似的,一個心慈面軟的漂亮女生,完全違背意願地捲入了暴力,也充滿喜劇。為了搞笑,這兩個人物一定要相遇,之後相互埋怨,卻又產生了朋友般的情感。

控制觀眾知道的資訊,是編導控制觀眾情感的重要手法。如果觀眾知道了影片中人物不知道的資訊,觀眾就會有優越感,就可能產生喜劇效果。影片一開始,快速交待了幾個人物的身份,而人物間還彼此不了解,這是前半部份許多笑料的原理。後半部份,觀眾知道的資訊經常比人物少,不知道他們的計劃、陰謀、身份,從而觀眾就會產生緊張、擔心,當出現始料不及的行為時,觀眾就會有驚恐。

還有一點必須提到,本片是機智的喜劇,也就是真正的喜劇。許多搞笑的文藝作品,是以愚蠢作為構思的根基,人物出傻相、賣大傻、腦子笨、行為痴,典型的是大陸的小品、相聲和號稱喜劇的影視。這些東西,觀眾的笑經常是嘲笑,嘲笑居然有那麼傻的人。這些搞笑手法,強化人類心靈的陰暗面,飽含著負能量,這也是搞笑的文藝永遠走不到境外的根本原因。本片中的人物,卻一個比一個機靈,一次次給觀眾示範他們的聰明。咖啡廳偷身份證一場,堪稱計謀的典範。 舉報

評論