電影訊息

電影評論更多影評

2016-08-10 17:27:59

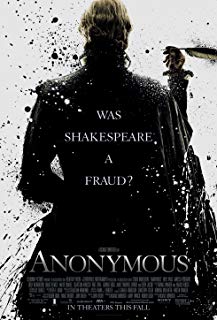

A Play Within The Play 電影的背後

《Anonymous》(2011)大概是目前為止,唯一一部能夠反覆看,看到末尾還感動得稀里嘩啦的電影。除卻男主是華麗麗的文藝大叔(Rhys居然可以美成這樣子),作為膚淺的顏控一路走到黑;最打動我的大概就是這段似是而非的歷史。雖然《Anonymous》在當年時報評論中被稱為精緻的爛片,但每次返煲都不會厭,並認為電影界就應該有多點這種需要點腦才能看懂的片子。影片從劇場展開,Derek Jacobi為大家帶來一個17世紀文藝窮三代的故事。故事一開始就將時間推移至5年前,又在牛津伯爵的記憶中回到40年前。A play within the play是我十分感興趣的手法。倒不是說這電影拍得有多好,我的評價有多高,相反,將其與我看過的許多好片相比,它實在沒多少勝算。但因為某些原因,輾轉反覆,到底最愛它。就像無意間獲得的小物件,雖然帶有瑕疵色彩斑駁,這麼驚鴻一瞥卻勾起了相思;於是,無論後來多少珍奇,也除卻巫山不是雲了。

片中的高潮,真正的作者寫了一部戲劇控制輿論,以反抗伊莉莎白身邊的讒臣。這場戲煽動了觀眾,憤怒的人群向皇宮湧去,要求聲討奸臣。喜歡這個橋段,突顯了戲劇的魅力。而這改編自歷史事實。伊莉莎白長年重用軍臣埃塞克斯,埃塞克斯最終踩過界,成為女王政治上的對手。野心勃勃的他集結了權貴預謀政變。就在政變的前一晚,他請貴族們去看戲。這部劇就是《Richard II》。從歷史角度看,劇中理查和波林勃魯克,正是女王和埃塞克斯再現。最初排演時,為了避免風險,莎翁剪掉了其中廢黜的戲份。而據說在那天晚上,劇場將之前被刪掉的廢黜場面,原封不動地還原了。

而電影所說的,真正的莎士比亞是伊莉莎白的私生子——牛津伯爵,也不純屬瞎掰。西方真的有部份學者傾向於將牛津伯爵當成真正的原作者。而片中那句All art is political, otherwise it would just be decoration.也很好地解釋了借莎翁名字出版的理由。

威廉·莎士比亞在一個低收入家庭長大,父母及孩子均目不識丁,很難想像他能精確運用詩中那些音律和韻腳。而後進入劇團成為演員,後來開始寫劇本。但是沒有任何證據顯示這些劇本出自他親筆。當他11歲的兒子Hamnet夭折後,就出了那部逢人便能來一句To be or not to be的《Hamlet》。很困惑,如果劇本出自他人之手,為何要用他過世的兒子命名?莎士比亞從未接觸過皇室,怎麼會這麼了解詳細的皇室內容。哪怕是想像,思想豈能突破侷限。就像我們接觸不到的那些不知「沃爾瑪」為何物的有錢人,我們根本無從了解上流社會人們的生活。並且,他的劇本涉及反動,人人都看到了這一點,但他竟然從未被監禁與拷問。最讓我不能理解的是,他的遺囑中,將所有的財產留給了遺孀,但對自己的作品隻字未提。也許是本身作為寫作者,特別重視自己的成果,怎會任由自己的作品散落在人間,不做任何安排。

自從喜歡上Ben Whishaw就掉進了莎坑,說不上是否因為莎士比亞而愛上這部電影。只因自己入了戲,作為同是搞創作喜愛文字之人,不禁感慨,幾百年前的人都能讓現代人如此記掛。多神奇。而其中最打動我的,是片尾牛津伯爵所說:「When I inherited my earldom I was one of the richest men ever tobreathe English air. And at last breath, I shall be one of the poorest. Never avoice in government. Never a sword raised in glorious battle. Words, merelywords shall be my sole legacy.」僅以電影來看,甚至連執筆者臨終時都不覺得自己是個成功的人。然而這唯一的遺產,遊走在枯黃手稿上的墨字,演繹著愛情與恩怨、野心與皇權、幻象與謊言、憧憬與徬徨、陰謀與背叛以及對於人性的思索(看似遙遠,其實恰是我們的生命本身),夾雜著都鐸王朝最後的精緻與浮華,被後世銘記了整整400年,繼而伴隨著受眾的呼吸直到世界消亡的那天。黃碧雲說:「(不要)說什麼偉大的文學是不朽的,文學當然朽,文學和他們社會物質一樣腐朽,只不過人所能有的處境是那麼的有限,我們又回到了從前的地方,朽不了。」

若要窺探莎翁的人生,最不能忽視的是他最後一部作品。《The Tempest》之後,莎士比亞就不再創作了。如同筆下捐棄魔法的普洛斯彼羅,放棄了仇恨,放棄了榮譽,放棄所擁有的一切,放棄了凡塵所有的紛擾。《The Tempest》是他最後的個人傳記,如同是對自己的勸解,只有將內心的聲音傾注於紙上,內心才得以平靜。

同樣令人感慨的是,2010年,戲劇《The Tempest》在環球劇場上演,戲中的普洛斯彼羅談到生命的易逝——這世間所有事物最終都會消失,包括——前所未有的,他加了一句——The great globe itself。在此,巧妙的是the Globe不僅是指這個地球,也是這間戲院的名字——即大家熟知的環球劇場。 這個改編將台上的表演者與台下觀眾微妙地聯繫在了一起。「All of our shows, all of these things that we』ve created here will disappear, they won』tbe around any more.」你所在之處,你所看之物,正如莎翁所寫:「We are suchstuff as dreams are made on, And our little life is rounded with a sleep.」猶如做夢般,當你醒來,一切幻象便消失了,沒有任何跡象表明它們存在過。然而,我們終將沉睡。如同對於睡眠者而言,醒著的生活是一場夢。

人們大半生執著於功名利祿,榮譽與仇恨,至年邁之時,是否可以像普洛斯彼羅一樣,看化所有的一切。捐棄魔法的普洛斯彼羅,在扮演普洛斯彼羅的莎士比亞,以及莎翁本身都令我著迷。很多時候出於對原作的尊重,會特別執著於弄清真相。出自我手的作品,而後人祭奠的卻是另外一個,多麼有失公允。然而或許莎翁本人已經不在意這些了,像最後一部作品所寫,如電影所示,一切終將逝去——我們終其一生所追求的,最後亦是過眼雲煙。恰似飛鴻踏雪,鴻雁已去,而印記,猶若世人執著的功成名就,不論多深刻多美,終將熬不過這個冬季,雪融不知影蹤。

「Now my charms are all o'erthrown, And what strength I have's mine own...As you from crimes would pardon'd be, Let your indulgence set me free.」——The Tempest

評論