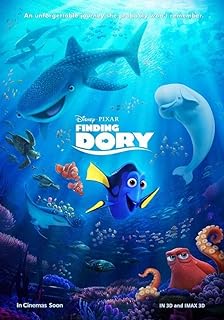

電影訊息

海底總動員2:多莉去哪兒 Finding Dory

編劇: 安德魯史坦頓 Victoria Strouse 鮑伯彼得森

演員: 艾倫狄珍妮絲 艾伯特布魯克斯

海底总动员2:多莉去哪儿/海底总动员2:寻找多莉/寻找多莉

導演: 安德魯史坦頓 安格斯麥可連編劇: 安德魯史坦頓 Victoria Strouse 鮑伯彼得森

演員: 艾倫狄珍妮絲 艾伯特布魯克斯

電影評論更多影評

2016-07-02 02:23:31

或許它不是六月最火爆的,但卻是質量最好的大片

《海底總動員2》上映十多天才寫,並不是一個時鮮電影出影評的絕佳時候,但是唯有稍微拉開點距離再看這部動畫長片,才能保持「不被情懷撲滅,不被黑子扭三觀」的清醒狀態。

「老舊」故事並不代表枯燥無趣

本片緊接著13年前第一部的故事情節,主體故事和第一部有相似之處,這也就是為什麼本片飽受國內一大批觀眾嫌棄的原因,「因為它連故事壓根變都懶的變,就別指望我能對它存在好感了」,這種荒唐的邏輯當然與日益俗套的商業片故事,以及觀眾指數級遞增的求異心理相關,但是本片的「老舊」在於其價值觀念的傳統,並不在於其敘事和故事線安排的陳舊。

第一部的故事線為雙向的找尋,也就是父親馬林和兒子尼莫兩人從離開時的互相埋怨,到尋找時的逐漸和解,再到重逢後的建立信任,這種故事線構建的確給人清晰明朗的暢快感,而本系列第二部的敘事方式比第一部更加多樣,卻不凌亂。

本片在多莉的童年回憶中展開,由短時間失憶症這一第一部中的重要故事推動點變成了本片中的主要推動點,隨著多莉通過自己的碎片式記憶來尋找自己的父母,故事也就正式開始。

如果說第一部的故事在於父子間情感的雙向建構,那麼第二部的《海底總動員》則是在「家人」這個範疇內實現多線交錯的「尋找」理念。

首先多莉尋找父母這條主線是一條,而馬林父子尋找多莉則是另一條,而在故事高潮階段,我們知道多莉的父母也一直在尋找她。期間還穿插了八爪魚對海洋和水族館的抉擇、鯨鯊和海豚對於自身認識的缺陷等角色的內心戲份,都通過喜劇式的方式加以表現,讓觀眾在觀影過程中既能舒適暢快地get到喜劇點,又暗自了解到,這絕不僅僅只是一部逗逼動畫片。

白人家庭觀念的深入骨髓

美國主流文化中的wasp文化(意即White Anglo-Saxon Protestant,新教徒的盎格魯-撒克遜裔美國人)對於本土的家庭觀影響相當重大,如果你是一位長期浸染在好萊塢電影中的電影迷,相信對於《海底總動員》系列中的「親情」這一母題應該印象深刻,從《陽光小美女》中通過選美比賽來達成家庭成員間矛盾的消除,到《星際穿越》中,讓父女之情在巨大時空跨越中進行交流,這種在任何類型片中都會存在的「親情」主題到了《海底總動員2》中開始無限地放大,甚至成為了唯一的主題。

美國白人家庭在我們這些在亞洲儒家文化薰染長大的人看來,差異性相當大,家中的孩子在成年前都被庇護在父母的羽翼中,但是美國文化中又向來主張個性化教育,自然讓孩子萌發更多不同的想法,甚至是求異心理,而一旦孩子達到18歲,就以「放逐」式的方式讓其自由發展,更是讓個人主義得到家庭倫理上的解放。

《海底總動員2》中的主角是多莉,一個從小在父母庇佑下短期失憶的熱帶魚,突然遭遇洋流的衝擊和父母失去聯繫,象徵著這種獨立成長的無限放大,她在深海中獨自游離,就如同一個女性西部牛仔在荒野中探尋未知的奧秘,等到有一天她逐漸恢復兒時的記憶,這種溯源性的基因註定在她的身上浮現。

密集笑點的好萊塢動畫長片走向何處?

今年三月份迪斯尼才出品了上半年最火爆的動畫長片——《動物方城市》,才過幾個月由皮克斯製作,迪斯尼出品的《海底總動員2》就來到人們的眼前,如果將這兩部優秀動畫長片加以對比,我們不難發現兩者之間的相同點,那就是動畫長片中的故事情節開始慢慢淡化,而動畫中的喜劇笑點在逐漸堆積,這種趨勢是隨著「娛樂至死」時代的到來,而慢慢產生的。

如果我們回頭觀看1940年同樣由迪斯尼製作的《木偶奇遇記》,那麼這種「古今大異」之處應該不能發現。《木偶奇遇記》作為迪斯尼經典動畫長片,擁有和《海底總動員2》同樣的「家庭」或者說「親情」這一主題,但是所不同的是,前者是通過「誠信的考驗」、「社會的善惡」、「兒童的純真」這些輔線主題來豐富甚至是發展「親情」這樣一個主線,但是《海2》卻是用大量娛樂化的「笑果」來膨脹這個故事,正如之前所說的,儘管《海2》的故事線較為豐富,但是這種主題上的單一,還是和之前的經典動畫長片難以媲美。

這種動畫長片內容的「變異」在某種程度上也是一種市場化的迎合,當然是否正確難以詳說,只是我們印象中的那種純粹故事線敘述已經不再符合當下電影市場的需求。

本文首發於公眾號「百度電影吧」

轉載或約稿請加微信:x1095283911

評論