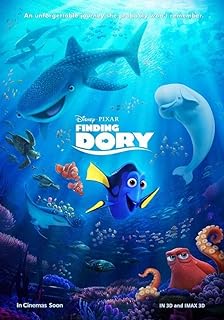

電影訊息

海底總動員2:多莉去哪兒 Finding Dory

編劇: 安德魯史坦頓 Victoria Strouse 鮑伯彼得森

演員: 艾倫狄珍妮絲 艾伯特布魯克斯

海底总动员2:多莉去哪儿/海底总动员2:寻找多莉/寻找多莉

導演: 安德魯史坦頓 安格斯麥可連編劇: 安德魯史坦頓 Victoria Strouse 鮑伯彼得森

演員: 艾倫狄珍妮絲 艾伯特布魯克斯

電影評論更多影評

2016-06-24 03:06:53

那擺成星形的貝殼,是十四年才懂的情懷

看《海底總動員》的時候,我還不能理解一個幸運鰭對於尼莫意味著什麼。也不能理解為什麼尼莫的爸爸會那麼膽小,那麼的擔心出危險。總覺得這個爸爸就如同自己身邊的家長一樣,畏首畏尾,不相信孩子。但是,當14年過去,為了準備看第二部,所以重新回去溫習時,我竟然掉眼淚了。什麼?原來是這樣?原來這個父親,最早並不是膽小的,那個時候他也大大咧咧的,樂觀且快樂。直到……一場災難後,他失去了妻子,失去了幾乎所有的孩子,他所有的一切,只有唯一的尼莫。他才變得如此小心翼翼。

原來這不是小時候看的那個簡單的歷險然後回家的故事。而是一個關於缺陷,成長,親情的故事。

說說片子,這個片子的故事講述和場景切換有一種奇怪的跳躍感,讓人似乎覺得電影沒有拍完。感覺是缺了一些必要的交代,所以片子幾段的串聯讓人感覺有些突兀。有許多需要視覺化的東西沒有視覺化。故事發生在水中,但是片子的幾個水下場景,並沒有做出明顯的視覺區別,尤其是大量篇幅發生在水下的暗光區域,場景都很類似,視覺上相當單調。結果就是讓人有些眼盲,造成了空間位置混亂的錯覺。許多角色甚至是主角角色,並沒有串入故事或者鋪墊,而僅僅依靠幾句台詞就登場了。比如說 過去我是你的朋友,然後就真的和主角成為親密好友。甚至最主要配角章魚,也是依靠台詞說我想要被展覽,就確定了人物動機,其實稍微用畫面或者故事描述一下想法產生的原因,花不了多少工夫。

造成這種感覺的可能性有兩個:一是海底總動員2並不是一個企圖要投入很多的項目,利用過去的那些場景角色,加上水族館和公路戲份,打算簡單做個續集。另一個就是其實上映前,這個片子根本就沒有做完,但是必需要趕檔期了,所以許多沒來得及做的場景都不做了,敘事不連貫的地方用台詞來補。簡單的來說就是這兩個猜想。

所以,如果橫向比較來說,這個片子肯定不及前作,更別說和《Wall-e》或者《頭腦特工隊》比了。

所以觀影體驗上,比較平庸。片子前段直到尼莫和馬林進入水族館那邊之前,真的沒有特別提神的點,到了片子後半段,故事基本上恢復到了正常水平。有笑點有淚點了。

劇本上其實算是比較好的,比如使用了帶點懸疑的電影結構,在動畫片中算是一種敘事方式的創新,很有意思的嘗試。

那麼,整體來說,這個片子值不值得去看呢?下面就是我的感受了:片子有許多地方有缺點,但是……我傾向於認為這種缺點是製作週期或者成本的問題,並不是創意或者劇本本身的問題。有一幕是非常值得看的……就是貝殼的那段……(不過不能劇透)雖然是幸福的黃手絹的套路,但仍然還是被感動到了……

主題方面,皮克斯其實很深,甚至從14年前就是。因為尼莫是一隻魚,所以我們看他的幸運鰭並不奇怪,但是如果有一個人的右手只有另一隻手的三分之一長,是什麼樣的一種感覺呢?那麼,這次的主角,換成記憶力不能超過1分鐘的多莉,其實也是同樣的故事,同樣的缺陷,同樣的互相依靠,同樣的親情。

我在父親節看完以後,想到這樣一件事:小孩子從幼稚園回來,他做了一整袋小餅乾,說是給爸爸的父親節禮物,包裝得極好,他拆開,吧嗒吧嗒大口把餅乾全吃了,還剩兩個,一個醜醜的,小小的,有點像一個球,另一塊則是漂亮的餅乾形狀。我馬上知道哪個是他做的,於是我拿起那個小球,問他,這是你做的嗎?他說是,不過另外這個更好看。我說我不要那個更好看的,你把這個給爸爸好不好?他說好。孩子親手做的東西,比任何好東西都要珍貴。

所以想到尼莫,想到馬林,想到多莉和他的父母,想起多莉說:媽媽最愛紫色貝殼。小小的多莉,正面看起來,眼睛比身體還要大。她做不到許多事,但是她仍然是那麼美好的小生命。真的淚流滿面,從尼莫變成了馬林,從多莉變成了她父母。要知道,那擺成星型的貝殼,是等待了十四年才懂的情懷。

木魚的完全主觀評分

導演 7

編劇 8

專案管理和完成度 5.5

親情和缺陷的主題 7.5

總評 7

可以去看

美好的作品,果然是在各個年齡段都能有所收穫的

評論