電影訊息

電影評論更多影評

2016-03-06 17:11:33

調查記者:中國版《聚焦》的遭遇

第一次和果子、店店二位在一家咖啡館見面之前,我沒覺得所謂國內最好財經媒體記者有什麼特別。工作原因,接觸的天津本地記者近百,電視台、雜誌、廣播、網站記者都有。我熟悉他們采寫新聞的套路:提綱,設問,驗證自己的設想,打完收工,發文拿錢。上報、播發後,絕不會有任何資訊上的意外。

我們在咖啡館聊了差不多三個小時,探討本地一家國企腐敗內幕。他們迅速抓到話語中的資訊點,記錄分析,交叉驗證,對視一笑。我深表佩服。而同夥巍巍則對此超脫得多:每一行都有自己的特殊技能嘛!之後,因為一個資訊點,大家通了多次電話,一次次大膽假設、小心求證。由於原始資料丟失,只能憑記憶給他們可能支持。二位拿出罕見的耐心來重建這個資訊點,艱苦和激情程度,和夏洛克也沒有太大差別了。

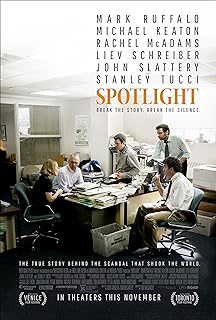

這是我在看今年奧斯卡最佳影片《聚焦》時回憶起的一些往事,發生在去年。這部電影講的是波士頓環球報的《聚焦》專欄小分隊,如何突破教會的重重鐵幕,揭露神父集體孌童的醜聞的真實故事。《聚焦》專欄幾個成員是如何獲得看似不可能得到的關鍵資訊的呢?走訪受害者、當事人;到檔案館、資料館、圖書館查證年鑑等資料;到法院申請公開案卷;與律師、心理諮詢師等與當事人發生過交流的人反覆溝通,找到對方陣營裡的線人。這期間,他們一次次被大門拒絕、法令拒絕、陳見拒絕,甚至被時事政治拒絕。最終他們捅開了鐵幕,把醜聞公佈於天下。

記者,尤其是調查記者,被譽為無冕之王,真相騎士,資訊偵探。這部電影非常真實還原了調查記者工作的細節。這些細節顯示的是,他們的工作的確如人們想像的激情、正義,但同時也繁瑣、無趣、辛苦,甚至要面對很多的無力感。

比如,為了驗證整個波士頓地區6%的牧師曾經發生過猥褻行為,他們全體動員,到檔案室把牧師年鑑拿出,廢寢忘食逐個排查比對,最後拿出了90人名單。辦法雖然笨,這是在無法直接獲得資訊後的最靠譜的突破路徑了。對於調查記者而言,這樣的案頭工作、基礎資訊梳理是每個稿子的必須環節。為了搶在同行之前獲得相關案卷,馬特從紐約打飛的回到波士頓,來到法院檔案室門口被告知下班後,他再次等了一夜。做這一行,這是智力、體力和毅力的多重考驗,情商智商的多項檢驗。

那麼,這個行業在國內遭遇如何呢?我在新浪部落格關注了一個ID,叫消逝的是報紙不是新聞,每天轉發報紙倒閉關門破產的新聞,博主大概也是個媒體人。紙媒在新媒體爆發的背景下斷崖式下跌已經無法挽回了。令人遺憾的是,在一家報紙宣告關門之前的掙扎過程中,首先被截肢的往往是深度部、調查部。僅僅去年,《京華時報》深度部、《華商報》深度部、《中國青年報》特別報導部、《北京青年報》深度報導版組都已消失。連南方都市報拿過年度報導團隊的深度部也避免不了人才流失。

為什麼深度部最早被砍?因為他們出活慢、風險大、不掙錢,和地產、汽車等多金板塊相比太窮酸,和新媒體部門相比節奏太慢。尤其是認為一個客戶端或者直接做幾個公眾號就算紙媒轉型成功的現在,深度部幾個月出一篇調查稿,在意10w+為評估體標準的現在,實在是太奢侈、太尷尬了。吳曉波前段時間分析萬科寶能之爭的輿論報導情況時就感慨:敢死隊猶在,特種兵已死。

深度調查報導全數缺失,出現了罕見的「新聞空心化」現象,報導一則如此重大而內幕複雜的財經事件,傳統媒體不願意投人人力物力財力,核心人才悉數離職,新聞防線全面失守,剩下的便是猜測、調侃以及基礎於流言和過往事實的經驗式評論。

吳曉波所說的特種兵,就是《聚焦》這樣上窮碧落下黃泉、不達目的不罷休的深度調查團隊。在那個紙媒時代,這樣的團隊往往是報紙的核心資產。就像新上任的主編羅比所說,報導這樣的新聞,才是我們從事這個行業的原因。很可惜,這位冷靜有眼光有謀略的魅力主編,如果放到現在背景下,也未必可以保證《聚焦》團隊的生存。

當年南方週末通過報導孫志剛事件推動收容制度廢除的紙媒神話,後來幾乎沒再發生過。慶幸的是,像澎湃、無界等成功轉型、有資本和人才支撐的媒體平台,一定程度拿起了接力棒:他們不僅有深度調查的能力,還搭建了規模傳播的新主場。比如,我的朋友、無界新聞記者張慶寧,能臥底潛伏數月調查東北煤企龍煤集團轉型困境,也能憑寥寥數句內部消息迅速寫出獨家時政報導形成刷屏,可謂新媒體時期名副其實的「特種兵」。

無論如何,深度調查記者,國內外都是值得尊敬的行當。而尤其在國內,他們還要面對中國特色的壓力。在天津大爆炸發生的當夜,果子在群里說,我在收拾行李,明早上回津動車。這樣隨時出發、奔向現場的同行還有很多。那一刻他們是榮耀、激情、神聖的。而另一面則是行業的心酸:南方網發了下面這張圖,標題為:《離天津爆炸現場最近的記者 本月工資可能就兩千》。這位延時攝影記者叫劉延岷,53歲,曾經跑過8個地震現場。而之前4個月,他每個月因為工作量原因,拿著2000元的工資。

去年另一則令這個行業黯然唏噓的消息是,著名調查記者朝格圖抑鬱自殺:他曾寫過《販腎網路》、《爭奪趙作海》等良心特稿,暗訪採訪的故事可以寫成血淋淋的小說。獲得無界新聞年度記者的張慶寧則說,工作之外是生活。一提到買房結婚這些事,就略感憂傷。有時候,我們誤以為他們是不食人間煙火的鐵血戰士,但顯然他們也是常人,也得柴米油鹽、也有喜怒哀樂。

再次和果子店店他們見面的時候,經過兩個月來的深挖、求證、突破,他們那篇國企稿子基本成型定稿,四個人在一家火鍋店裡一起慶功。這畫面頗有點像《聚焦》里最後場景那樣:所有人被他們深度報導的醜聞震驚,編輯部的電話一時間成了受害者的熱線,他們像接受鼓掌一樣接起一個個電話。

那,國產的這篇深度報導稿子最後結局是什麼呢?

為了保證這篇費勁千辛萬苦稿子的生存空間,他們在報紙出街之前,把稿子在自己的新聞客戶端搶先發佈,提前形成有效傳播。當時我為這個行業的頑強深表感慨:這大概是新媒體時代對深度調查報導帶來的為數不多利好吧?

後來證明,還是我太天真。稿子發出兩個小時,他們也接到了電話——是有關方面的刪除新聞電話。是的,耗時兩個月寫成的稿子,只能存活兩個小時。

這就是中國版《聚焦》的真實遭遇。

評論