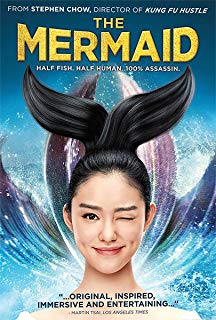

電影訊息

電影評論更多影評

2016-02-08 21:50:40

喜劇大師的掣肘

我們在看周星馳的時候,到底是在看周星馳的什麼?

一

想像一下這段文字的畫面感:女人說一句滾開!男人猶豫一下,然後抱著頭在地上滾走了。

典型的文字梗。而單純的文字梗,沒有上下文語境,在這個時代、在網際網路各種元素笑點的轟炸下,單獨用影視手段呈現出來,一般是不會搞笑的。比如我看了澳門風雲3,裡面不停地玩「我想靜靜,靜靜是誰」這個文字梗,反覆近十次,聽得我直起雞皮疙瘩,不亞於聽完春晚的開場曲rap。

回到剛才那段文字,現在,我們要把「滾開」這個畫面插入到一部影視作品中,並且讓它達到讓觀眾捧腹的目的,我們需要怎麼做?

①周星馳來演

②周星馳來導

③在這個畫面之前影片的故事中,我們鋪一個這樣的人設:這個即將被滾的男人,腦子笨得要死要死的,不懂人情世故,是一個剛到地球一天的巴拉巴拉姆星球人,而且巴拉巴拉姆星球人不能蜷縮身體,否則會大小便失禁。好了,你滾吧。

笑點這門喜劇技術日新月異,更新換代得比我髮型還快,尤其玩文字梗這種東西,相當具有時效性,第一天用「我想靜靜」的人是天才,第二天就是愚蠢。澳3里要想讓這個笑點在角色脫口而出的那一刻爆發出來,就得鋪一個跟此角色很曖昧並且叫做靜靜的姑娘或者什麼其他巴拉巴拉的設定,但澳3沒有,所以它愚蠢。

「我想靜靜」單獨拎出來要比「滾開」差了太多,因為文字梗一般分兩種:一種是「我想靜靜」這種單純的、愚蠢的、絲毫沒有畫面的包袱;一種是「滾開」這種基於文字基礎上輔以畫面的包袱。有畫面就意味著有料可做,這是影視作品的聖經,所以它單獨呈現出來一定不會比前者更尷尬。

好了,「滾開」這個梗事實上是被周星馳用在了《美人魚》某一場戲的最後一組鏡頭裡,成為這一場戲整趴喜劇包袱中的最後一趴包袱。而為了讓這段無厘頭情節不齣戲,周星馳團隊給出的設定是女人當時極度生氣並且是男人的上司,所以男人滾了。看到這裡的時候,大多數人都笑了,我沒笑,冷靜了好一會兒,仔細想了半天,我想作為一個收場的包袱、周星馳的包袱,意思,始終是差了那麼一點。

差的這個地方,是周星馳的年華。

二

《美人魚》和上一部《西遊降魔》比起來,你會發現整個片子已經沒有那麼「周星馳」了,氣質上漸漸在擺脫他自己的影子。

事實上,透過影片,我能看到周在笑點上的妥協,這種妥協意味著近十年來華人影視行業的中心向大陸轉移,港人北上,自他開創的無厘頭喜劇派系經一代又一代網際網路發酵,漸漸年邁的周已經有些跟不上笑點青出於藍極速變革的步伐了,所以他才需要那些大陸新媒體行業的聯合編劇。我能腦補出盧正雨跟周星馳解釋現在罵人喜歡稱你妹,不懂喜歡問什麼鬼?周星馳一邊嘀咕著這些詞,一邊琢磨著畫面。

然而,周作為一個網際網路和大陸的非親歷者在用親歷者的眼光去解構包袱,就像我們80後編劇去努力講述一個陳年文革的故事,形神間總差那麼一點。差的那麼一點,是周的年華,以致於當一些包袱經過他解構之後呈現出來,我們會感覺到尷尬。

而實際上,至少在本片中,周星馳的喜劇技術還是維持了前幾部一貫的水準,只是有那麼一部份,我們看得太多,就不覺得好笑了。這種感官上的差異,是來源於喜劇包袱的時效性和創作者年齡與環境間不可逾越的思維鴻溝。

三

作為一個喜劇從業者,必須承認的是,在華語影視的大方向上,還沒有出現一個能完全接的起周星馳衣缽的繼任者,喜劇之王的光環不是誰都能擔得起。這種後繼無人稱之為情懷的東西,造就了周作品的難能可貴,也包容了他作品中很少被人正視的缺點。

當然,我不是來奚落故事文本中的缺點的,後面很多影評都在一邊跟你劇透一邊告訴你喲喲喲這個地方不對勁。我只說一點,就是結尾能多十分鐘或者十五分鐘講故事就更好了,因為為了迎合審查,強行用警察收拾爛攤子覆蓋掉故事這種結尾方法,真是越看越不舒服,我夠了。

事實上,這部影片我給了相當高的評價,並極力推薦身邊的人去看。主要是因為作為喜劇從業者,一直相信喜劇的容錯性是很高的,我能包容那些為了迎合笑點而出現在劇情上的不合理。這種不合理,會讓我在笑聲中一帶而過,不去計較。在這種技術使用上,周星馳先生無比的優秀。

一般來講,所謂電影技術,實際上是為導演的想像力服務的,周星馳不缺想像力,而我要說的是其他幾樣東西。

四

因為是講環保,這在周星馳的作品中,格局是很大的,在輔以周星馳先生剛正不阿的善惡觀,這兩點足以讓這部作品在當下中國電影環境中脫穎而出並且教做人了。因為中國電影環境實在太差了嘛,很多電影工作者別說格局了,連基本的善惡觀都沒有,所以才能拍出《老炮兒》之流的作品。

事實上,我們一直把周星馳的喜劇作品當做嚴肅作品來看,想必他自己也是一樣,但是,作為嚴肅作品,那口氣,始終是差了一點。這麼多年,我們一直在等待他的下一部作品、下下部作品,等待他能把那一口氣續上,但現在看來,應該不會了,以後也不會了,他會維持住水準,但不會觸碰更高的level了,這是性格使然,骨子裡的,變不了的。

這口氣究竟是什麼?你可以這樣理解,周星馳是一個特別純粹的人,純粹到他想講的每一個故事,都特別的簡單。他拍的片子都很純粹:主角覺醒,閃一條人物弧光,完成自我救贖,主角所經歷的一切,都為這條弧光服務。作為一部院線電影,作為爆米花大片,這夠了,但作為嚴肅作品,好像還不夠。

在周的作品中,一以貫之的,是一種人物性格流於表面的、正義即是正義邪惡即是邪惡的臉譜化設定。所以,看過《美人魚》後,你認為周真的認為有錢人就那麼暴戾乖張嗎?有錢人就剩鄧超一個好人嗎?看上去柔柔弱弱的小女生就都是傻白甜嘛?周的三觀真的有什麼問題嘛?

那是你眼中周星馳的作品,而不是周星馳眼中的作品。這一切恰恰是因為周星馳太純粹了,這種純粹,即塑造了他,也侷限了他。讓他對人性的深度挖掘不夠,他的作品中往往看不到更深一層次的思考。所有的善惡觀、所有的情緒、所有的人格長成、所有的一切,都框在他多年以來固有的喜劇架構里,不偏不倚,就在那裡。

其即時至今日,我一直期待周星馳先生能超脫出喜劇框架,拍出一部擊潰人心的作品,但這應該很難看到了,《功夫》應該會是周星馳導演生涯中最好的作品無疑了。因為大師們到了最後,除了想像力之外,拼的其實是眼界、是格局、是價值觀、是性格,但這恰恰不是周的強項。缺乏了這種境界上的支撐,讓我們在時隔三年的大螢幕上,品味周星馳先生新作品時,嬉笑之餘,仍有餘味。

因為那一層少了對於人性思考的遺憾,才是讓周星馳先生僅成為喜劇大師而無法成為電影大師的掣肘。然而,另一方面,我們也可以說這樣一個人,他純粹,純粹得無需任何人用任何光環來加冕。

他只是想拍他想拍的作品。

評論