2016-01-15 03:15:55

一樁事先張揚的性侵案

************這篇影評可能有雷************

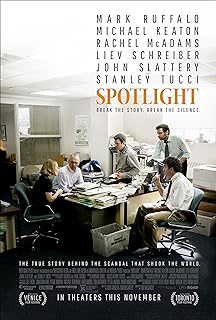

《聚焦》無疑是2016年角逐奧斯卡最佳影片的熱門和黑馬,由眾多好萊塢一線演員加盟。該片取材自一篇《波士頓環球報》針對天主教會內部教父孌童案的長期報導,這篇新聞曾贏得新聞界的最高獎項「普利茲」獎。該電影在2015年冬季舉行的各類電影節中橫掃各大獎項,在威尼斯影展和多倫多影展榮獲炸裂好評。在第73屆金球獎最佳影片提名公佈前,《聚焦》已連續拿下美國工會、評論家、評論協會、獨立精神、在線影評人、電影學會以及芝加哥、洛杉磯、波士頓、紐約、哥譚、華盛頓等影評人協會的年度最佳影片獎。目前《聚焦》憑藉高達97%的爛番茄新鮮度,有80%+可能拿下今年的奧斯卡最佳影片獎。

電影開始於一個深夜發生在警局的糾紛調解。臭名昭著的神父蓋根,曾對一個家庭中七個男孩實施長期性侵,剩餘一個因為是女孩而倖免於難。在90年代中期,蓋根長期累積的罪行再也無法掩蓋,針對他性侵的訴訟高達134件。波士頓環球報的一篇小專欄針對蓋根的84個未了訴訟進行了報導,這篇報導引起了新上任的主編馬蒂·拜倫的注意,他決定讓聚焦小組對此報導背後的事實進行深挖。

導演托馬斯·麥卡錫沒有賣弄性地在電影中佈置懸念或製造噱頭,也沒有利用這樁醜聞中受害者們任何的傷疤和隱私來吸引關注度,相反,充滿自信又低調簡速的敘事手法,凌厲無縫、一氣呵成的高超剪輯為這部電影贏得尊重和獨具能量;以接近紀實文學的清晰骨幹攜帶起整個故事纍纍脈絡,掌控好了多名人物表演之間的平衡,多重因素相互交織和微妙聯繫,一步步帶領觀眾,不知疲倦地走向終點。節奏緊張嚴密,敘事冷靜完整。難能可貴的是,即使這部電影崇尚講故事的簡潔高效,卻依然成功地把對每個人物的細描、情緒上的捕捉安置進了每一個細節、每一句台詞中,展現了使用電影語言和鏡頭暗示的上乘功夫。導演麥卡錫曾是《權力的遊戲》的編劇和導演之一,精確豐富的台詞和行為設計使我們得以領略每個出場人物他們的身世背景、性格特點與選擇;引領起一場精彩紛呈又深厚迷人的群戲:

如果說新上任的總編馬蒂給聚焦小組設立了調查性侵案的目標,那「聚焦」組長羅比森在波士頓地區的深厚人脈,在新聞行業的資深地位、豐富工作經驗則確保了這一目標順利實現。電影從黑夜裡「私了」神父蓋根性侵男童案的黑暗隱晦場景,切至波士頓環球報新聞辦公室那明亮寬敞的工作間內;封閉的神權包裹著如此寒心的冬夜,而環球報的工作室卻充滿歡聲笑語。對比的意味不言而喻。聚焦的一線記者邁克出場就是個「愛打聽」,他接連向參加完歡送聚會的羅比森詢問報社情況,有著喜歡刨根問底的行事方式和敏銳的嗅覺直覺。總編馬蒂言簡意賅,他「猶太裔出身」和「不結婚」的生活方式塑造了他在波士頓傳統上流社交圈中特立獨行、油鹽不進的形象,也為他不受干擾、持續推進性侵案調查提供可能。

電影開始沒多久,每個人物的特點、特長、性格和人際關係互動均已速寫完畢,這部電影在故事性上的高能概括性和強勁的表達能力令人折服。影片並沒有刻意使用正面手法去襯托新聞人們的形象,是他們本身的言行,逐漸證實了自我。

電影敘事線是新聞調查線的還原:定目標—挖掘細節—驗證消息來源。「聚焦」報導組最開始以為這只是個案和小任務,但很快他們發現,事件擴大到單單波士頓教區就有249名教父,多年中涉嫌性侵1000餘名受害者,而紅衣主教勞爾和教會卻屢屢私下賠償受害者、調離涉事教父,掩蓋這些罪行。不僅是神職人員,就在波士頓以外的全世界天主教會內部,都在頻繁上演著這種暴行。教會孌童、利用神權性侵弱勢家庭似乎成為慣例和規律;而針對男孩實施的性侵也並非出於性向原因,只因為這些教父看準男孩受到性侵後恥辱感更強,更傾向沉默/而不是說出真相。這則新聞在格局上發生了質的變化,延伸至對性虐待精神病理的分析,上升到足以撼動天主教會體制。它不僅將質問神權,也將質問那些選擇忘記真相、為施害者幫兇的人們,那些自認為是正義和公平代言人的人:警察、律師和新聞工作者們和教會領袖。

但值得注意的是,無論「聚焦」調查小組屢次接觸的受害者們、證人、線人,還是教會雇用受理此案的律師,他們都在重複一句話:「我十年前就向你們報社寄過二十名性侵教父名單!為什麼不回去翻翻你們報社的剪報?」——曾為教會調解的前代理律師埃里克·麥克里希;「我上訴過多次,把故事告訴了報社,卻為此差點被吊銷律師執照」——受害人代理律師米切爾·蓋瑞比迪恩;「我一直在不停向你們寫信!你們卻一無所知?! 」——性侵互助會「SNAP(折斷)」的領袖,也是受害人之一的菲爾;「羅比森,你為什麼現在才想起來這件事!過去幾十年你幹什麼了?!」——羅比森的球友、關鍵線人和教會律師吉姆·沙利文。

其實在2002年前,不止波士頓環球報一家報社對神父性侵案進行過斷斷續續、心不在焉的表面報導,這意味著,早在幾十年前,就有受害人、心存良知的律師和線人曝出消息和不斷努力爭取媒體注意,但波士頓封閉頑固的天主教信仰環境、人際關係稠密複雜的傳統社交圈讓人們選擇忽視和遺忘、明哲保身。這使教會性侵兒童肆無忌憚、愈演愈烈。有些家庭父親和兒子均遭受性侵;有些教父自己被性侵,長大後性侵兒童,不幸成為神殿裡重複上演的輪迴。盲從和包庇不能維護這個集體,而只能製造了更多失語的悲劇、集體的沉墜,信念的崩潰;沉默不能維護信仰,卻縱容了信仰內部腐朽,放任神權體內/惡魔們的誕生和胡作非為。這部電影的演繹方式就像人們承認真相的過程,事實在影片一開始就毫無掩蓋地呈現在人眼前,但人們卻要經過很長時間去跳出思維桎梏與從眾習性、鼓起勇氣認可它的存在和危險。值得玩味的是,信奉天主教的女法官斯威尼最終裁決解封和公開了一部份關鍵性的保密文件,這些文件不僅指出教會性侵/確鑿存在,也明指紅衣主教的幫兇作為,為整個事件浮出水面,坐實了證據。

《聚焦》既有《虐童疑雲》、《不良教育》,《熔爐》中性虐脆弱兒童的類似故事;又有著《總統班底》、《對話尼克森》、《驚爆內幕》中新聞人挑戰權勢的勇氣和紀實新聞氣質。從一樁醜聞擴展到對制度的批判——強大清晰的敘事能力、層層推進、嚴密工整、毫不煽情,完美還原了一場新聞媒體人對真相和正義的探索與征途,多方人等在這件事上的良心和助力,徹底將這起「自上而下的制度性醜陋」搬上螢幕,這部電影不但揭露了天主教醜聞的根源,極權體制內部的潰爛與陰暗,也直指人性深處的冷漠、趨利避害的本能與集體盲目性。

2002年一年,「聚焦」小組針對此案發表了600餘篇報導,報導持續至今;2003年神父蓋根被捕入獄,次年被獄友毆打致死獄中;2002年紅衣主教勞爾被迫卸任波士頓教區職務,返回梵蒂岡。2015年聖誕前夕,《聚焦》上映,收穫了北美地區、美國、甚至波士頓本地電影院裡如雷貫耳的好評與掌聲。我們敬佩敢於說出真相的人、黑夜中敢於點燈/追索光明的人;那些逆流而上、真正為人類生活謀求福祉、支撐弱者的人。在這部電影裡我們能感受罪惡披著宗教的外衣,如此強大和隱蔽;但也能體會善良的堅韌不屈。一點一滴的善良和正義感彙集起來,最終擊敗了暴行。信仰本質上其實並非對一個神、一種教義的崇拜,而是對人和世界的相信;信任我們能克服自身的侷限,能夠超越私慾,可以拯救自我與他人。引用電影中天主教會內部精神病理專家、證人之一理察·賽普的話:「教會由人建立,它終將隨時間流逝;而我的信仰將永留心中」。(署名黨阿飛,原創影評,嚴禁抄襲或轉載,違者必究!)