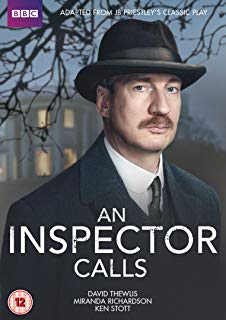

罪恶之家/探长来访/神探驾到

導演: Aisling Walsh原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

2015-12-16 06:20:19

彈幕和正片一樣精彩

************這篇影評可能有雷************

B站的週末放映室裡推薦了這部片,陰鬱而考究的英倫畫風和帶有「火線追緝令」意味的影片簡介,號稱改編自「倫敦西區必看三部話劇」,讓人心生好奇。今晚就你了。然而影片開場短短幾分鐘,許多彈幕就開始提醒「彈幕三觀不正,建議屏蔽」;誒?這樣一部片不是顯然要批判人性和社會黑暗嗎?何來三觀撕逼呢?雖然迷惑但是還是遵照提醒關掉了彈幕,後來偶爾打開彈幕的感受充分證明了,這個提醒是正確的;但是沒有徹底關掉彈幕卻也未必正確。

1912年的一個夜晚,富商柏令一家正在慶祝女兒的訂婚,突然一位督查來訪,聲稱是來詢問一樁女孩自殺事件的資訊。然而隨著問話的進行,這件看似與柏令家毫無關係的事件,卻引出了一個一個秘密...原來每一個人都和這個自殺的女孩有著千絲萬縷的關係。

不得不說女主伊娃(EVA)真的是一個倒霉孩子,一生都被同一家人坑了。但是啊~彈幕撕逼最嚴重的是——這家人做的事情,真的都有罪嗎?

父親辭退EVA是因為她帶頭要求漲工資,發動全部女工罷工,就像影片中的父親的宣稱」這種愛惹麻煩的人,當然要辭退了。「似乎看起來並非不可理喻【在老闆用懷柔政策推你當組長的時候你不接受,事後被整治可不是不識時務嗎~】女兒投訴EVA是因為在她被母親嘲笑的時候,一旁服侍的EVA」笑了「,投訴導致EVA丟了工作而且沒有推薦信無法繼續找工作(其實這裡我很奇怪,難道資本家父親就有給她寫推薦信?);姐姐的未婚夫是下半身動物,包養了走投無路的EVA,但對於一個有錢富二代來說也不罕見;小兒子誤以為離開姐夫後出現在酒吧的EVA是妓女所以強了她,但事後小兒子十分的依戀她,直到女方懷了孕;懷孕失業又不想拖累小兒子的EVA去婦女救濟會尋求幫助,但是她對許多資訊語焉不詳(孩子的父親是誰),被擔任委員會主席的母親冷漠地拒絕了。最後絕望的她喝下了腐蝕劑,在痛苦掙扎中死在了冰冷的床上。

古德督查的咄咄逼人,讓這一家子一個一個地吐露了自己做出的事情,但奇妙的是和電影裡眾人或羞愧或心虛的反應不同,他幾乎招致了大批的彈幕吐槽,甚至有彈幕說【一家人根本沒錯,督查才是最壞的人】理由是按照今天看來,不得不承認——這一家子做的事情似乎都不太好,但是都是站在自己的立場上做出的事兒,說不上有罪。

一開始的時候似乎有道理,但是當每一樁背後的秘密被挖掘出來,彈幕都是開脫和撕逼的時候……我感到刺骨的寒意。如果說誰都沒有錯,可是女孩最終死掉了,是哪裡出了問題呢?難道該怪……她自己太脆弱了嗎?這裡的女孩其實已經代表的不是一個人了,她換了5個名字【黛西、伊娃、莎拉】這些名字就像一個個沒有出現的社會底層的女女孩子,每一次都被不同的人傷害。單看每個人,好像滿足了自己的慾望的同時,也給予了這位EVA一點施捨,站在各自的立場上,好像並沒有做錯什麼。但是,所有的功是不能抵掉所有的過的,你做過了什麼就是做了,源自滿足你自己私人的慾望,你並沒有問問別人到底願不願意,他們接受了施捨不代表他們願意,只是因為生活所迫。

這部改編最精妙的地方,就是古德(GOD)督查,他其實是上帝,看到了一切,也許是為了救那孩子,也許是為了點醒。但他是一個一個地給照片看,五次照片是不是同一個人呢?於是一家人在失魂落魄之後突然回神,一通電話打到醫院發現並沒有所謂」自殺的年輕姑娘「,大為寬慰喝酒慶祝起來。而另一邊,走投無路的伊娃此時,正走在寒冷的夜晚裡,準備找一個地方自殺。據說原著里並沒有後面的部份,戛然而止在五次照片是不是同一個人結束……倒不如說這次的改編更加具有宿命的意味吧。

就像那些試圖開脫的彈幕一樣,我們義憤填膺地叫著」太苛責了!「覺得覺得造成那樣後果誰也料不到,不應該讓這家人負責。但關鍵之物正在裡面。每個人平時做事可以不用每件事都完美高尚,有私心,會犯錯,是人之常情,但至少不要貶高為低,顛倒黑白,把那些惡的事情看成理所當然,不僅心無愧疚還自以為是。人可以不高尚,但對高尚還是應該持有敬畏之心的,修養不夠可以做不到,但請不要侮辱,不要因為自己是黑的,就抵制、反對、迫害白的。良知、寬容,是最大也是最基本的美德。

古德督查在離開這座豪宅前,說——

」她的死你們人人都有份。記住這點。永遠不要忘記。

你甚至不能說一句「對不起,伊娃史密斯」

但是要記住這一點

還有成千上萬的伊娃·史密斯、約翰史密斯 活在這個世界上

她們的寄望和恐懼、他們的痛哭遭遇他們獲得幸福的機會和我們的人生交織在一起

我們的所思所想、一言一行

在這個世界上

我們並非獨自生活

而是對彼此都有責任

如果人類學不會這一點

那麼能夠教會他們的,就只有火與血,還有痛苦。「

這部片的背景是1912年,正是戰爭前夕。

不過比起說,這部片是針對每一個單獨個體的自私與惡意,倒不如說反諷整個社會制度——為什麼企業主可以隨意地解僱員工?為什麼只憑一面幾句話救濟會就可以拒絕一個無助女子最後的申請?為什麼上層的人一句話一轉念就可以把另一個人推向深淵?