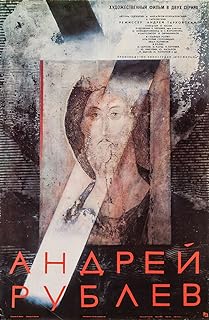

電影訊息

安德烈‧盧布耶夫--Andrei Rublev

編劇: 安德烈康查洛夫斯基 安德烈塔可夫斯基

演員: Anatoliy Solonitsyn ivan lapikov Nikolay Grinko

安德烈·卢布廖夫/安德烈·鲁勃廖夫/安德烈·卢布耶夫

導演: 安德烈塔可夫斯基編劇: 安德烈康查洛夫斯基 安德烈塔可夫斯基

演員: Anatoliy Solonitsyn ivan lapikov Nikolay Grinko

電影評論更多影評

2015-12-10 01:34:32

救贖:《安德烈·盧布廖夫》中的宗教思想解讀

《安德烈-盧布廖夫》可以說是除了《潛行者》之外,塔爾可夫斯基最令世人難懂的一部電影了。難懂之處歸根結底我認為是宗教文化方面的。俄羅斯的千年東正教文化已經潛移默化至這片土地的深處,透過東正教的視角,電影中的很多隱喻(甚至不可謂之「隱」)其實是極其明顯的,電影故事的講述也是很流暢的,而對於與之有著文化隔閡的國人而言,往往一頭霧水,不知所云。。俄羅斯文化在國內的影響本就已漸式微,涉及東正教的研究更可謂窄眾。上述方面的功課是很難做的 以下這篇文章是本人大學期間的一篇論文,希望能夠對對塔式電影感興趣的觀影者有所幫助。

救贖:《安德烈·盧布廖夫》的宗教思想解讀

我認為塔爾科夫斯基是最偉大的。它創造了嶄新的電影語言,捕捉生命一如鏡影,一如夢境。

--- 英格瑪·伯格曼

一、緒論

安德烈·阿爾謝尼維奇·塔爾科夫斯基是蘇聯時代最負盛名的電影導演和製片人。終其一生僅拍攝完成了7部劇情長片和兩部短片,但卻部部堪稱經典。曾多次斬獲坎城電影節、威尼斯電影節及柏林電影節等國際電影節獎項。

塔爾科夫斯基1932年4月4日出生於俄羅斯伏爾加河畔的札弗洛賽鎮的一個知識分子家庭。他的父母都畢業於莫斯科文學院。母親瑪利亞·伊凡諾芙娜·維什尼克娃是一位優秀的演員,曾多次在塔爾科夫斯基的電影中演出。父親阿爾謝尼·亞歷山大洛維奇·塔爾科夫斯基也是一位頗有名氣的詩人、翻譯家。其詩作亦屢屢被引用在塔爾科夫斯基的電影中。雖然在彼時的蘇聯,受意識形態的影響,信奉宗教被認為是不合時宜的,甚至是被禁止的,但是,塔爾科夫斯基的父母都篤信東正教。受雙親的影響,自小便浸潤於濃厚的文學藝術和傳統宗教氛圍中的塔爾科夫斯基也成為了一名堅定的東正教信仰者。《福音書》、《聖徒傳》是他案頭必備的書籍。他經常在日記中大段摘抄其中的內容。並在自己的對自己所理解的宗教問題進行過大篇幅的探討。終其一生,塔爾科夫斯基始終堅持著知識分子的良知與東正教人道主義傳統,沿著陀思妥耶夫斯基、托爾斯泰等先輩們的足跡,躅躅獨行於藝術與人生之路,苦苦思索著如何利用宗教實現道德完滿,以求拯救自我,拯救飽經苦難的俄羅斯,拯救整個人類的問題。可以說,正是在俄羅斯東正教的思想基礎上,塔爾科夫斯基構建了起自己的道德倫理體系,並從東正教道德理想的沃土中汲取源源不斷地靈感和力量。他用自己的電影作品進行著宗教的探索,對人性的拷問,探討著有關生與死,善與惡,人與上帝等永恆的人生命題。

於1967年完成拍攝的《安德烈·盧布廖夫》是塔爾科夫斯基的第二部劇情長片,以史詩般恢宏雋永的筆墨記錄了中世紀古羅斯偉大的天才聖像畫師安德烈·盧布廖夫的人生歷程。本片曾斬獲包括第69屆坎城電影節國際影評人大獎在內的多個國際電影節大獎,被認為是塔爾科夫斯基最為出色的作品之一。在電影中,通過對安德烈·盧布廖夫這一形象的塑造,塔爾科夫斯基不僅充分表達了自己的藝術理想,還在很大程度上較為全面地闡述了自己的宗教觀。

對於本片主人公安德烈·盧布廖夫的生平,史料中並沒有明確的記載。只知道他約生於1360年。本名不詳,安德烈·盧布廖夫是他已經成年時受洗成為修道士的教名。安德烈·盧布廖夫所生活的時代正是蒙古韃靼人對俄羅斯統治的後期(Период Золотой Орды татаро-монголов)。彼時,經歷過韃靼人數百年的奴役和擄掠,羅斯大地滿目瘡痍,民不聊生;而羅斯內部亦是諸侯割據,內戰不休。安德烈·盧布廖夫受訓於莫斯科近郊的聖謝爾吉·拉多涅日斯基修道院(Троица-Сергиевый монастырь)。這所至今仍被廣大俄羅斯東正教徒奉為聖地的修道院因彼時最為德高望重的宗教領袖聖謝爾吉·拉多涅日斯基[ 聖謝爾蓋·拉多涅日斯基(Се́ргий Ра́донежский):全羅斯聖徒,莫斯科郊外聖三一修道院的創建者,是14世紀羅斯最為優秀的歷史宗教人物之一,並被尊奉為羅斯大地上最偉大的苦修者和俄羅斯人民在天國的庇護者]聞名。在聖謝爾吉·拉多涅日斯基的庇護與訓誡下,安德烈·盧布廖夫接受了博愛的基督教思想以及民族團結統一的理念,並將其揉入了他日後的畫作之中。從而為傳統的聖像畫(Икона)藝術注入了新的精神核心。其中最富盛名的乃是繪於聖三一教堂內的聖像畫《三位一體(Троицa)》。安德烈·盧布廖夫以其才華橫溢的非凡藝術表現力反映了當時人民的渴求---結束紛爭,在俄羅斯大地上建立統一的國家,實現整個世界的和諧。而以安德烈·盧布廖夫為代表莫斯科畫派引領俄羅斯的宗教繪畫藝術逐漸擺脫了拜占庭的模式,形成了具有俄羅斯本土化特色的聖像畫風格,取得了令人矚目的藝術成就。在1551年召開的百條宗教會議上,安德烈·盧布廖夫的聖像畫被定為範本。自17世紀起,安德烈·盧布廖夫在地方上被當做聖徒崇拜。1988年,俄羅斯東正教會正式宣佈他為聖徒。

然而,電影遠非它的片名所暗示的那樣,是一部歷史故事,或是一部傳記電影。《安德烈·盧布廖夫》創作時間跨度較大。它由9個各自獨立而又相互聯繫的部份構成:《序幕(Пролог)》、《流浪藝人(Скоморох)》、《費奧凡•格列克(Феофан Грек)》、《安德烈的激情(Страсти по Андрею)》、《節日(Праздник)》、《末日審判(Страшный суд)》、《入侵(Набег)》、《沉默(Молчание)》及《鍾(Колокол)》。安德烈·盧布廖夫並未出現於每一幕戲中。然而,就此問題塔爾科夫斯基曾在他的《雕刻時光》中做過這樣的評述:「即使他沒有出現,劇中仍然散發著他的精神,我們依然可以嗅到他與週遭的世界互動的氛圍。」這些情節、主題各異的短劇共同串起了安德烈·盧布廖夫的人生旅程。正如前文中所提到的,影片不僅表達了導演的藝術理想,「向人們呈現了藝術家在創造出具有永恆意義的精神珍寶時的精神狀態和社會情感」,更重要的是著眼於呈現了安德烈·盧布廖夫實現自我救贖與精神拯救的宗教歷程。從某種角度上說,安德烈·盧布廖夫的生平帶有強烈的聖徒傳[ 聖徒傳(Жития святых):指被基督教會尊為聖者的教會活動家、國務活動家、殉教者、禁慾主義者的生平。後延伸至由聖徒現象衍生出來的聖徒特定題材文學。]色彩。

二、安德烈的旅程

影片是以一段極富象徵隱喻的序幕作為開端的。一個骯髒的農夫用獸皮、繩子和破布做了一個巨大的熱氣球。他爬到教堂塔樓的頂端,跳下,掠過14世紀的羅斯小城:掠過教堂,木屋,河流,原野,然後突然墜地而死。從情節上,這一幕是獨立於整個安德烈·盧布廖夫的故事之外的。而對於這一事件的描述,導演的表現手法亦十分晦澀,似乎並沒有給出任何與電影主題相關的明確線索。然而,導演通過灰暗的畫面,壓抑的音樂,為影片渲染出了彼時籠罩在中世紀羅斯大地上濃厚的蒙昧與禁慾色彩,為影片奠定了沉重的悲劇的色調。正如塔爾科夫斯基本人所說:「唯有對藝術家所處的時代作一殷實的描述,方能表達出其真正的道德理想。」借農夫之眼,我們得以窺見盧布廖夫的《三位一體》所誕生的現實世界。展開於我們面前的是一幅鮮活的14世紀羅斯大地上的生活圖景。而這一切使得觀者真實可感,在那樣一個禁慾主義、超個人主義的時代,在那樣一個充滿限制的創作環境下,安德烈·盧布廖夫對於宗教的虔誠,對普世之愛的執著,對藝術的敏銳的感知力與創造力是多麼的令人驚嘆。

影片中,安德烈·盧布廖夫的旅程始於《流浪藝人(Скоморох)》一章。1400年安德烈·盧布廖夫與他的同伴基里爾和達尼拉一起離開修道院,開始正式的聖像畫師的實踐生涯。從三人的對話中,他們已經在修道院中度過了近十年的時光。可以想見,在這近十年的修道士生涯中,安德烈·盧布廖夫在聖三一修道院和聖瑟基斯修道院受訓,受到聖謝爾蓋·拉多涅日斯基的庇護與教化,幾乎是過著與世隔絕的生活的。在那樣一個並不平靜的年代,羅斯飽受苦難:韃靼人百年的蹂躪與踐踏已使羅斯滿目瘡痍,而為了權利的爭鬥,兄弟鬩牆,內戰不休,使得羅斯的苦難幪上了更加濃重的悲劇色彩。「通過現實和個人政治覺醒的啟蒙,謝爾蓋·拉多涅日斯基的箴言道出了人心對統一和團結的渴求。」受這樣一位在當時最具影響力的東正教精神領袖的影響,年輕的安德烈·盧布廖夫很自然的,甚至可以說是下意識的便接受了謝爾蓋·拉多涅日斯基的宗教觀---基督教中普世的博愛精神,並對此深信不疑。然而,正如塔爾科夫斯基在他的電影評論集《雕刻時光(Запечатленное время)》中所引用的赫爾曼·黑塞的:「真理必須親身體驗,無法傳授,備戰吧。」

一旦離開修道院,安德烈·盧布廖夫很快便顯露出了他對於迎接殘酷現實挑戰的準備是多麼不足,他所遭逢的現實世界於顯得既「陌生、難測,又驚心動魄」。可以說,現實生活中的殘酷是遠遠超過他在不食人間煙火的修道院中所能理解的範疇的。

於是,接二連三地,他從生命里觀察到了殘酷的真實。

為了躲避突然將至的滂沱大雨,安德烈·盧布廖夫三人一行來至一戶農夫的棚屋躲雨,並遇到了在此為農民們表演的流浪藝人。在古羅斯,流浪藝人的身份是及其低微的。他們是古羅斯的民間藝術家,但是在宗教等級森嚴,禁慾主義之風瀰漫的中世紀的羅斯,民間的各種娛樂活動都是遭到嚴格禁止的,認為這些都是受「魔鬼」驅使的行為。從基里爾對流浪藝人鄙夷而冷漠的譏諷中我們亦可以一窺端倪:「上帝創造了修士,魔鬼創造了流浪藝人。」然而,面對流浪藝人,安德烈的眼神卻是平和而友好的。他微笑地望著流浪藝人的背影,甚至是帶著些許好奇的。深深信仰基督教博愛精神的安德烈並不知歧視任何人。然而,基里爾卻悄悄向官府舉報了流浪藝人在此表演的資訊。於是,雨還未停,流浪藝人便很快被官差捉走了。目睹過一場混亂之後,雨過天晴,安德烈三人又繼續上路了。

在《費奧凡·格列克[ 費奧凡·格列克Феофа́н Грек (約 1340 — 約1410)— 拜占庭聖像畫畫師,14世紀時,受俄國貴族的邀請,到諾夫哥羅德作畫。他在俄羅斯的創作,對俄羅斯14~15世紀宗教畫的發展有一定影響。]》一章的前半部份,安德烈·盧布廖夫並沒有正面出現。然而,我們看到了同時代的兩位聖像畫師對於他的評價。所有人都稱讚安德烈·盧布廖夫繪畫的天賦。甚至連當時羅斯最偉大的聖像畫師前輩費奧凡·格列克都知曉他的大名。知道他將成為真正的大師。然而,基里爾卻對此嗤之以鼻:「他還差得遠呢……他上的色彩細膩,溫柔,善於描繪。只是在這一切之中沒有畏懼!沒有信仰!出自內心的信仰。」對於安德烈「缺乏畏懼」的評論,基里爾是正確的,關於這一點在下面的段落中將有詳細的分析與闡述。此刻還需要引起我們特別關注的是,從二者的對話中可以看出,實際上,安德烈·盧布廖夫所繪製的聖像畫在當時與傳統的主流並不相符。作為時代的先行者,憑著對藝術的敏感和基督教的深刻理解,盧布廖夫已在聖像畫中融入了自己的感情,創造了屬於自己的藝術語言,同時也表達了自己的宗教理念和世界觀。只是對於沉浸於自己的繪畫世界的安德烈· 盧布廖夫來說,不被人們所理解的疏離感還尚未被感知。但安德烈的之後的藝術之路卻註定是孤獨而艱難的。然而,費奧凡並未向他曾向基里爾許諾的那樣,邀請他去莫斯科做他的助手,一起完成聖母領報教堂聖像壁的創作,反而邀請了安德烈·盧布廖夫。安德烈·盧布廖夫欣然同意。並邀請達尼拉作為助手同他一起去莫斯科。然而令安德烈並未曾料想到的是,他最摯愛的兄弟達尼拉並未答應他的請求,這一結果顯然使得他手足無措了。曾經的純粹的兄弟之誼已出現了難以復原的嫌隙與裂痕。而費奧凡·格列克的決定更是使得基里爾產生了巨大的心理落差。妒火中燒的基里爾最終選擇了離開修道院,還俗流浪。臨行前,他破口大罵,揭露教會中的謊言、虛偽與墮落。這一切顯然使得安德烈心中受到了巨大的震動。基里爾是睿智的、清醒的,但卻唯獨缺乏馴順與謙恭的美德,因而才會讓嫉妒的邪念乘虛而入,讓惡蒙蔽了心靈。而劇中費奧凡·格列克對於行刑者的咒罵:「自己也是罪行纍纍,卻要審判別人的罪行。」實際上也恰恰是對基里爾的判詞。

《安德烈的激情》可謂整部電影的點題之筆,具有舉足輕重的地位。因為正是在這一章節內,安德烈·盧布廖夫第一次完整而全面的闡釋了自己所理解的世界觀和宗教觀。在同前輩費奧凡·格列克的爭論中我們看到,二人的想法可謂南轅北轍。而他們在世界觀上的根本矛盾也反映在了他們在繪畫風格上的巨大差異。據說,費奧凡所繪畫的救世主怒目圓睜,經過教堂的人看著救世主的面容,身上常常會起雞皮疙瘩。費奧凡所繪的耶穌像 費奧凡的救世主理應讓所有人感到畏懼,並服從於他,理應讓人想到不可抗拒的「最後的審判」。安德烈·盧布廖夫也曾畫過同樣題材的聖像畫盧布廖夫所畫的耶穌像。也是本人最喜歡的作品。

。然而在盧布廖夫筆下,救世主的面容卻充滿了自信與安寧。他的雙目則充滿著人性的光輝,表現出理解、幫助和寬恕。在費奧凡·格列克看來,愚昧、嬗變、貪婪的人類已深陷世俗的空虛,週身充滿了罪惡,已無藥可救,唯有等待上帝最後的審判。而一切將會如同燃燭般毀滅。因此費奧凡·格列克說道:「我只侍奉上帝,而不是人類!(Я Господу служу, а не людях!)」對於費奧凡·格列克的此番言論,安德烈·盧布廖夫感到十分震驚,他不禁脫口而出:「我真不理解,你有這樣的思想是如何能繪畫呢?」安德烈·盧布廖夫為人類辯解。並認為人民並非因為具有愚昧的本性而愚昧。而此時,電影中出現了超現實主義的一幕---這是耶穌被施以釘刑場景的再現。然而,周圍的自然景物又暗示了,這裡並不是《福音書》中所描述的耶穌殉難處---各各他山。周圍的一切被寒風所裹挾的白雪覆蓋。我們可以把這一幕理解為導演對福音書故事的大膽解構。此時,出現在我們面前的是「俄羅斯」的基督,更確切的說,正是「羅斯」在各各他山上受難。而畫面外則的是安德烈·盧布廖夫的一片赤心之言:「應當常常提醒人們,他們是人,他們是俄羅斯人。俄羅斯人是同一血統,同住一片土地。(Напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.)」安德烈·盧布廖夫的這段自白指出了,在那樣一個人與人互相殺戮,韃靼人大舉入侵的時代,唯有民族團結統一才是唯一能確保生存,並確保國家和宗教尊嚴與獨立的方法。「男人所要承受的災難越來越多:一時是韃靼人每歲三次的擄掠,一時是饑荒,一時又是瘟疫。但他仍然不斷地工作著,仍然馴順地背負著自己的十字架,沒有絕望,而只是祈禱著,忍耐著。為了得到足夠的力量而向上帝祈禱著。難道上帝還不能原諒他們的愚昧嗎。」在此我們看到,安德烈·盧布廖夫在普通的俄羅斯人民身上發現了真正的基督教精神。他們也許愚昧無知,目不識丁,但卻在內心表現出了對上帝的深度恭順。對於神所安排的事情,無論是賜予還是奪走,他們都毫無怨言的接受。沒有抱怨,沒有怨懟,只是不停地祈禱,不停地忍耐,並始終抱著一顆感恩之心。這正是被俄羅斯東正教最為推崇的道德準則---隱忍(терпение)與恭順(смирение)。 儘管俄羅斯的命運已岌岌可危,但始終燃燒在廣大羅斯人民心中永不熄滅的對上帝的信仰會幫助他們度過難關。這種光明的信念形成了一股強大的向心力與凝聚力,而正是在這種強大的力量中,安德烈·盧布廖夫看到了俄羅斯民族的生命力。「有時自己也知道事情總是無果而終,或是疲憊了,受盡折磨,突然…和某人的目光相對,就彷彿獲得了同情,一切都立刻變得輕鬆了。"無疑,正是這種在重重苦難包圍的絕望中普通俄羅斯民眾之間的愛與關懷帶給安德烈·盧布廖夫深深的感動,給予了他創作源源不斷地動力與靈感。而也正是這種濃濃的同胞手足之愛成為了日後幫助他度過苦海的有力支撐。

然而,我們不難看出,未經歷人世滄桑,此刻 ,安德烈·盧布廖夫的見解是帶有明顯的理想主義色彩的。然而安德烈的這種理想主義很快便顯露出了它的不堪一擊。在接下來的一章《節日》中,安德烈目睹了一場異教徒的節日狂歡。這是東斯拉夫多神教徒的伊凡·庫巴拉之夜[ 伊凡·庫巴拉之夜( Ночь на Ивана Купалу): 東斯拉夫民族的傳統多神教節日,一般會在自然最為繁盛的夏至夜晚慶祝,供奉夏神庫巴拉,這一天, 人們採集藥草、 野花,舉行儀式,載歌載舞,做遊戲, 占卜,祈求豐收、 健康和幸福(以上是中文網站上可找到的介紹,但實際上,最早的庫巴拉之夜有著更為濃厚的多神教蒙昧色彩,且與縱慾相關——以下摘自維基百科中對於庫巴拉之夜青年遊戲的條目解釋:Игры, как правило, были связаны с любовно-брачной тематикой: «горелки», «пятнашки», «коршун», «целовки»[, игры с мячом («мячевуха», «в барыши»и др.)——翻譯:這些遊戲往往與性愛主題相關:逮人遊戲、粘人遊戲、老鷹捉小雞、接吻遊戲、玩球等等。Ps: 囧,玩的種類好多)。所謂多神教(язычество)是在基督教傳入俄羅斯之前,當地人民的「土著宗教」,本質上是信仰萬物有靈。]。然而,也許令安德烈自己也沒有料想到的是,他竟然如此輕易地便接受了異教徒的誘惑。循著慾望明滅的火光,安德烈不知不覺間便已跟隨多神教徒縱慾狂歡的身影進入了密林深處。多神教徒們很快發現了這位不速之客,並將他綁了起來。女多神教徒瑪爾法發現了他。這是一個如同抹大拉的瑪利亞的角色,正是她實施了對安德烈的誘惑和考驗。她向安德烈問道:「為什麼罵我們,又說要用火燒我們?……難道愛是罪過嗎?……為什麼要強迫我們信你們的信仰?」這些問題顯然是將安德烈問住了。他無力地辯駁著,而同時似乎自己也發現了自己的詞窮。這些問題,他是從未考慮過的。耳濡目染下,自少年時代起,他便自然而然地接受了「真理」,但卻未曾知道真理為何成為真理。如此一來真理也便只是蒼白的說教,如無根的樹。「受誘惑」在聖徒傳中是必不可少的情節。別爾加耶夫在他的著作《精神與實在》中也表達了這種觀點:假如耶穌基督當時「沒有體驗到與誘惑的鬥爭,那麼他就不會人化,也不會是人。認得每條戰勝困難的苦修之路都要經歷這個階段[ А.Н. Бердяев «Дух и реальность» , Париж: YMCA-Press s.d. [1937],175 с.]。」於是,經歷過誘惑的淬火,悄然間在安德烈腦中原先認知的理想世界已經開始慢慢傾斜,瓦解。他不再只是一個旁觀者,而成為了生活的積極參與者。與普通人一樣,他開始品嚐人世間的悲歡離合。在殘酷而複雜的現實的面前,陷入懷疑的安德烈徬徨、無助。但與此同時,他也展開了積極的思索。安德烈正經歷著他人生中的第一次頭腦風暴。

然而,不斷激化的矛盾,很快便顯露出了端倪。在《最後的審判(Страшный суд[ 最後的審判的俄文——Страшный суд,直譯是可怕的、恐怖的審判。])》一章內,時間被切換至了1408年。安德烈·盧布廖夫同達尼拉·喬爾內來到弗拉基米爾(Владимир),奉大公之命為聖母升天大教堂(Успенский Собор)繪製聖像壁。然而,幾個月過去了,安德烈·盧布廖夫卻始終未曾動筆。這引得主教終於大發雷霆,威脅要派遣信使向大公報告。甚至連始終跟在盧布廖夫身邊的助手福馬都選擇了離開。在一片麥田裡,痛苦的安德烈·盧布廖夫向達尼拉傾訴自己的苦惱。他說道:「我自己也不知道為什麼,就是畫不出來。我不能這麼畫,這是違背我的意願的,明白嗎……我不想嚇到人們。」此刻,安德烈·盧布廖夫不僅僅感到是自己缺乏創作的靈感,更重要的是,他感到自己還未能具備賦予這幅聖像畫真正的靈魂的能力。然而達尼拉對於他的說法卻不置可否。我們知道,傳統的聖像畫的要求是極為嚴格的,不僅每一種顏色都具有特定的含義,甚至連人物的長相,畫面的佈局都必須恪守嚴苛的規定。因此,幾乎沒有留給聖像畫師任何自由創作發揮的空間。在達尼拉等傳統畫師眼中,繪畫只是機械的重複,只需按照聖像畫模本以及教會的要求繪畫即可。也正因如此,達尼拉並不能理解安德烈的苦惱。但是,安德烈·盧布廖夫的這種思想無疑是極具進步意義的。然而天才在意識方面的超前覺醒往往註定了他們在人世間行走的孤獨。他們往往如同鶴立雞群,常人無法理解他們的想法。其實,這又何嘗不是藝術家行走於人世間的常態?從古至今,天才的命運往往莫一不是如此。而他們那屬於未來的語言只有在未諳世事的孩子面前方能吐露。因為純真是與上帝最為接近的人類的品質。劇中,安德烈抱著小公主,在孩子天使般天真的注視下,恢復了平和與安寧。他眼中是真理所帶來的喜悅。終於,他得到了他所一直苦苦尋找的靈感。而這靈感的源泉正是出自安德烈所背誦的《哥多林前書》中關於「愛」的頌歌:「我若能說萬人的方言,及天使的話語,卻沒有愛, 我就成了鳴的鑼,響的鈸一樣。 我若有先知講道之能, 也明白各樣的奧秘,各樣的知識, 而且有全備的信,叫我能夠移山, 卻沒有愛,我就算不得什麼。 我若將所有的周濟窮人,又舍己身叫人焚燒, 卻沒有愛,仍然與我無益。 愛是恆久忍耐,又有恩慈,愛是不嫉妒; 愛是不自誇,不張狂, 不做害羞的事,不求自己的益處, 不輕易發怒,不計算人的惡, 不喜歡不義,只喜歡真理, 凡是包容,凡是相信,凡是盼望,凡是忍耐, 愛是永不止息。(Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,- то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем).[ 新約Новый Завет~Книга 1-е Коринфянам ~Глава 13 (真心覺得聖經的中文翻譯讓人不能忍)]」

這一段落在此便戛然而止了。從影片中,我們未曾得知,安德烈·盧布廖夫最終有沒有完成位於弗拉基米爾的聖母安息大教堂內關於《最後的審判》主題的聖像壁的繪製。然而,我們有必要了解到,在歷史的真實中,安德烈·盧布廖夫的確完成了這幅聖像畫。最後的審判圖片集這個主題原本是帶有一些血腥的場面的。但安德烈·盧布廖夫並沒有像有些中世紀畫家那樣對審判的場面做恐怖的描寫,而是著力刻畫了天使和聖徒們的真誠與善良,教徒和受赦者們的執著和樸實。在安德烈·盧布廖夫筆下,俄羅斯東正教教義中的傳統觀念。與天主教徒完全不同,俄羅斯東正教徒認為,上帝不只是人的主宰,更是人的內在神性所在。他們所奉行的服從和恭順的美德不是因為對上帝這一絕對主宰者的畏懼,而是出自於對上帝的愛和虛己的內在體驗。外在的強制的威懾並不能獲得人民的真正臣服,唯有普世之愛方能充盈人間。而聖像壁《最後的審判》所向觀者所傳達的正是「基督在人間的寬容」這一觀念:人類在救世主面前將得到庇護和祈禱,將「普遍得救」。在這裡,神並非是與人對立的,而是親切的,可感的,可接近的。而《最後的審判》一畫的重大意義正是在於,安德烈·盧布廖夫藉助這幅象徵著即將到來的真理與公正的勝利的畫作給飽經苦難的俄羅斯人們帶來了一種希望,一種信心。簡而言之,此處更加強調的是相信上帝的仁慈與愛,而不是上帝對人類的懲罰---世界存在的基礎是基督的愛。

《進攻》一章可謂是全片中最富戲劇衝突的一章。安德烈·盧布廖夫經歷了他人生中最殘酷的一段歷程。為了獲得權利的王座,大公的弟弟出賣了羅斯。他暗地裡同韃靼人勾結,並幫助他們攻陷了弗拉基米爾城。殘暴荒蠻的蒙古人燒殺搶掠,甚至撞開了教堂的大門。聚集在教堂內苦苦祈禱以求上帝庇護的百姓亦未能倖免於難。教堂也被徹底焚燬了。作為東正教精神聖地的教堂被毀,標誌著人心的渙散以及希望的破滅。這場滅頂之災使得弗拉基米爾的人民失去了主心骨。羅斯蒙受了最深的苦難。而在一片混戰中,為了保護痴傻的瘋姑娘,盧布廖夫竟舉起了斧頭,殺死了那個企圖謀害瘋姑娘的男子,一個俄羅斯人,一位「同胞」。殺人是基督教的十誡之一,對於任何一個普通的東正教徒而言這一罪行都是不可饒恕的,更不用提一位神職人員,一位聖像畫師了。可以想見,這一切對於安德烈·盧布廖夫所帶來的是何等巨大的痛苦。然而,問題的關鍵乃是,如若安德烈·盧布廖夫不去觸碰這些傷痛,未能親自體驗和承受那些傷痛,他就無法表達他那個時代的道德理想。唯有經歷重重苦難,經歷過痛苦的輪迴,真切的體驗了理想與現實之間無法妥協所帶來的那種幻滅感;與羅斯所有普通的百姓,與整個羅斯大地遭遇同樣的殘酷命運,並且毫無保留的接收其全部痛楚,甚至是接受神棄與死亡的折磨,安德烈·盧布廖夫才得以真正回到他的出發點---對「信、望、愛」理念的信仰,並對其內涵偉大與崇高的真正領悟。

在這裡,導演著力刻畫的安德烈·盧布廖夫歷經苦難輪迴的歷程正體現了東正教傳統中特有的「苦難觀」與「受難觀」。在俄羅斯東正教徒看來,苦難不僅有淨化靈魂的作用,甚至深信,苦難是每一個人接近上帝的必由之路,是上天的饋贈,是對罪人的考驗。而唯有「通過苦難才能擺脫罪惡,才能認識耶穌基督,才能獲得精神的救贖,而只有在對上帝的信仰中靈魂才喜於接受苦難的洗禮」。 俄羅斯人熱衷於精神上的苦行,並視此為某種幸福,而在這種苦難之中有通向他們所尋找的精神永生之路。甚至連塔爾科夫斯基本人也曾在自己的私人日記中寫下過這樣的的句子:「必需要受苦,因為只有通過受苦,在善惡之爭中,才能鑄就靈魂。」

本段的結尾的設計也是頗令人玩味的。韃靼人一番洗劫之後,弗拉基米爾的教堂已化為一片廢墟。此時,不知是在安德烈的夢中還是現實,竟出現了已逝的費奧凡·格列克的身影。並且,費奧凡與安德烈二人還進行了一段意味深長的對話。此刻,還未能參透真理的安德烈·盧布廖夫正被理想幻滅所帶來的深深絕望所包圍。他憂鬱而頹喪地否定著自己,懷疑著自己曾經以死捍衛的理念,認為自己用盡半生的心血為拯救羅斯,救贖深陷罪惡的羅斯人民而繪畫,而對信仰的堅持都是白費的。因為根本「沒有人需要」。而對於自己犯戒殺人的事實更令他絕望的心靈飽受折磨。而此時費奧凡·格列克的回答:「那裡與我們所想像的其實完全不同」似乎暗示了人類永遠無法理解上帝的安排是何含義。正是典型的俄羅斯東正教的理念。正如扎伊采夫在小說《帕西的房子》中借主人公之口所言:「神對於公正、惡、世界命運的最終秘密對我們而言是秘而不宣的。我們只能說:愛神、信神,他不會有壞的安排。」而對於安德烈對於羅斯未來命運的詢問,費奧凡·格列克最後那句似乎不可洩漏天機般的模稜兩可的回答:「我也不知道。總是那樣的,也許……一切依舊都是美好的」似乎也向安德烈指出了即將到來的光明。可以說,導演對於在此時安排費奧凡·格列克的再次出場,正是暗示著已逝的費奧凡·格列克是應了冥冥中上帝的某種安排而為迷茫中的安德烈· 盧布廖夫指點迷津,帶來神啟的明燈的。當然,此時的安德烈·盧布廖夫還未能知曉這一切對於他的意義。他發誓將永遠沉默,並將永不再繪畫。然而,我們需要深刻認識到的是,安德烈做出這種選擇,並不是為了獨善其身而對他曾深深眷戀的羅斯大地和羅斯人民的棄絕,更不是苟同與宿命論者服從命運的消極主義,恰恰相反,正是出自他那對飽經苦難而又罪孽深重的羅斯人民和羅斯大地更加深沉的大愛,是一種更加無私的自我犧牲。安德烈所做出的選擇,不僅僅是他對於自我本身罪惡的懲罰與懺悔,與此同時,他更是將整個羅斯的罪惡都攬到了自己身上,並將其視為自己的罪惡。而這種面對世間的罪惡和苦難所流露出的普遍責任感和始終不渝的博愛精神正是安德烈·盧布廖夫最終得到救贖的根本前提。安德烈·盧布廖夫救贖之路是一種典型的俄羅斯式的復活。正如陀氏小說《卡拉馬佐夫兄弟》中佐西馬長老所言:「只有當他意識到他不但比一切世俗的人更壞,而且應該在世界上的一切入面前為人類的一切罪惡---不管是全體的或是個人的罪惡負責,那時我們才算達到了隱修的目的……這不但是因為大家都參與了整個世界的罪惡,也是因為個人本來就應當為世上的一切入和每一個人負責。」

時光斗轉星移,安德烈·盧布廖夫已變為一個發稀須白的老者。然而他依然向上帝恪守著靜默的承諾,並依然拒絕動筆繪畫。甚至連大牧首尼康的多次邀請也未曾回應。年邁的基里爾聲音嘶啞地向安德烈懺悔,並為自己曾經瘋狂的嫉妒和惡毒的詛咒而懇求得到安德烈的饒恕。而基里爾得苦心勸說並未達到預期的效果。安德烈依然沉默。我們注意到,這一幕同影片的開頭驚人的相似,似乎象徵生命的輪迴:還是一片開闊的俄羅斯式的原野,大雨磅礴而至,基里爾與安德烈在樹下避雨,唯獨少了旅途開始時的達尼拉。而達尼拉的缺席暗示著時光的無情,生命的短暫。而流浪藝人竟然也在此出現了。十年前基里爾向官府的那次告密使得他遭受了割舌之痛以及長達十載的地牢囚禁。而他卻一直誤以為當年的告密者是安德烈,於是便發瘋般的衝向了安德烈,滿口謾罵與譏辱,甚至要出手傷人,所幸被眾人攔下了。然而,安德烈仍是沉默不語,沒有辯解,沒有回應,似乎已經對人世間所有的誹謗、羞辱和唾罵都已視之淡然,不悲不喜,不怒不驚。

電影的最後一章,如章標題所示,是以大鐘的鑄造為主線展開情節的。大公派人到鑄鐘匠人們所在的村莊尋找最好的鑄鐘匠人,以為安德羅尼科夫修道院鑄造一口新的大鐘。然而當大公的使者到達村莊是卻發現,在不久前瘟疫肆虐下,村莊早已十室九空。而鑄鐘匠人更是已經絕跡。正在此時,出現了一個叫做波利斯卡的男孩,宣稱他那生前便是鑄鐘匠人的亡父在臨死前向他道出了鑄鐘的秘密。而如今知曉這一秘密的人只剩他一人了。他百般懇求大公的使者將他帶走,並許諾一定會將大鐘鑄造成功。最終,使臣答應了波利斯卡的請求。於是,在莫斯科近郊的安德羅尼科夫修道院開始了鑄鐘的浩大工程。在此,我們首先必須很好的了解到,教堂的大鐘在東正教中所代表的特殊意義。東正教徒認為,基督教需要「鐘聲」。鐘聲是祈禱儀式的一部份,它能夠將所有的惡靈驅逐,淨化普天之下的空氣。經歷過漫長的尋找,經歷過重重複雜的工序,大鐘終於鑄造成功了。大公、外國使臣、大主教悉數到場參加大鐘的揭幕儀式。除卻已喪失生命的人,所有人都在大鐘下重聚了:安德烈,基里爾,大公,波利斯卡,流浪藝人,普通的莫斯科民眾……甚至包括瘋姑娘,她也如同基里爾所說,並沒有被韃靼人殺死。大主教身穿閃閃發亮的法衣,念道:「以聖父聖子聖靈賜福」,充滿儀式感的莊重。大鐘上繪製的是聖喬治戰龍的圖案。大鐘撞擊出的雄渾聲響徹天際,營造了濃郁而肅穆的宗教氛圍。人們臉上充滿了由衷的喜悅與虔誠。所有人都在歡呼,向大鐘的方向擁去。大鐘鑄造成功了,而完成了這一奇蹟的男孩波利斯卡卻默默離開了沉浸在歡樂中的人群,獨自一人大哭了起來。而安德烈卻一直默默關注著波里斯卡,雖然他們將素昧平生,但此刻,安德烈卻將哭泣的男孩擁入懷中,解除了自己多年的誓言,開口說話了:「你鑄鐘,我畫聖像,我們去三聖教堂,一起去。對於人們來說,這是多麼盛大的節日啊!你創造了這樣的喜悅,還哭呢……(Вот пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать... Какой праздник для людей...)」終於,在男孩波利斯卡的感召下,安德烈重新認識到了宗教凝聚人心的巨大力量。在苦難的海洋中,對於上帝的光明信仰是一種強大的支撐。只要始終堅持對上帝的信仰,俄羅斯民族便具備了永遠不死的精神,俄羅斯便一定會迎來光明的未來。大鐘的鑄造成功,象徵著宗教精神在人心中的復活。此刻,呈現在我們面前的是一個由堅定信仰支撐起的苦難而又光明的羅斯。繪製聖像畫並非安德烈當年所說是根本「沒有人需要的」。正如鑄造成功的大鐘一樣,安德烈的聖像畫也將給苦難中的俄羅斯人們帶來快樂,帶來希望,帶來力量,帶來信念,帶來上帝的福音。

伴隨著空靈女聲的吟哦聲,電影的畫面中第一次出的現了輕柔的彩色,安德烈·盧布廖夫的曠世奇作:《主變聖容》、《三位一體》、《救主》……依次出現。那些柔和的筆觸,勻稱的構圖,圓潤的線條充滿寧靜的肅穆,使人們感到,這些畫作不僅僅是真正的藝術奇蹟,也是真正的神蹟再臨人間。正如弗倫連斯基[ 巴維爾-弗洛連斯基П. Флоренский(1882-2-22——1937-12-8)俄羅斯「白銀時代」的著名思想家、哲學家、文學理論與批評家。:著有《真理的柱石與確立———東正教神正論的體驗(十二封信)》、《在思想的分水嶺旁》等]所言:「如果有安德烈·盧布廖夫的《三位一體》,那麼就意味著,上帝也是存在的。」

聖像畫《三位一體》,盧布廖夫最負盛名的作品。

至此,安德烈·盧布廖夫終於完成了靈魂由黑暗向光明飛昇的過程,找到了通向永恆的宗教救贖之路。在這條荊棘遍佈的受難之路上,基督教的博愛精神始終貫穿其中:安德烈的徬徨、痛苦、懷疑、受誘惑、殺人、懺悔、自我懲罰、歷經苦難,以致最後勇敢地背負起自己的十字架,獲得靈魂的滌淨與復活都是因為他始終心存愛與憐憫之心。此處,愛的含義有多重釋義,它既包括了同胞之友愛、情愛,又包括了神對人之愛,人對神之愛,即所謂普世之愛,永恆之愛,並由此催生出安德烈·盧布廖夫的愛之救贖,愛之受難,愛之復活。

三、安德烈·盧布廖夫的同行者

在影片中除了安德烈·盧布廖夫,導演塔爾科夫斯基還著力刻畫了其他幾個具有鮮明性格特徵的俄羅斯人以及宗教信仰者的形象,穿插了不同人物的旅程,以及不同的人生選擇。而這些元素從不同的側面烘託了電影的主題,豐滿了主角安德烈的形象。

在影片的眾多角色中,瘋姑娘這一角色的設定是十分引人注目並令人頗感費解的。她的命運極具神秘感和傳奇色彩。瘋姑娘的初次登場始於《最後的審判》一節。彼時安德烈正因缺乏繪畫的靈感而深陷痛苦。鬱卒中,竟將一桶顏料潑灑在了教堂壁上。此時,抱著一捆稻草的瘋姑娘出現了教堂中。她不知從何而來,赤腳單衣,頭髮蓬亂,目光痴傻,表情呆滯。然而,當她看到被顏料沾污的教堂壁時竟戲劇性地大哭起來。對於某種世俗凡人難以表述和理解的東西彷彿具有更加強烈的感知。而此所營造的重重神秘的氛圍使得觀者感到,瘋姑娘並非一個普通的「瘋女」,而似乎與某種難以名狀的神性的東西相關。而在下面的影片中,她更是與安德烈· 盧布廖夫的命運息息相關。在韃靼人的軍隊的鐵蹄踏過弗拉基米爾之後,她與安德烈· 盧布廖夫的是僅存的倖存者。而安德烈·盧布廖夫也正是為了她而觸犯了殺人的戒律。而且在《沉默》一節中眾人閒談的對話中我們得知,在韃靼人離去後,弗拉基米爾遭受了曠日持久的饑饉年景,而安德烈· 盧布廖夫卻一直將這個素不相識的瘋姑娘帶在身邊,直至一群韃靼人的出現。出於飢餓和對頭盔的好奇,瘋姑娘竟不顧安德烈·盧布廖夫的勸阻,跟隨韃靼人策馬揚鞭而去。然而,這並不是故事的終點。在影片結尾處,在剛剛鑄造成功的大鐘所撞擊出的深沉而悠遠的鐘聲下,牽著馬的「瘋姑娘」的身影竟然也出現在了人群中。然而,她並沒有像人們所擔心的那樣,隨著殘暴的韃靼人而去便註定有去無回。與此相反,此刻的她,白衣,白裙,白色頭巾,顯然已經不再瘋癲了。她安靜地微笑著,顯得如此寧靜、平和,週身彷彿都散發著溫暖而聖潔的力量,彷彿聖母降臨人世。從她的眼眸中閃耀著神性光華,人們似乎可以從中窺知,經歷過重重苦難,受盡侮辱與損害的瘋女也已得到了上帝的拯救,聆聽了神啟的福音。

而要理解瘋姑娘這一形象的隱深含義,就必須對俄羅斯東正教傳統中的「聖愚」現象(юродство)有所了解。「聖愚」這一概念最早來源於《聖經》,在拜占庭的傳統中便已存在。「聖愚行為」是希臘東正教中廣為熟知的禁慾方式。聖愚一次包含雙重含義:一是;二是在東正教傳統中,聖愚是指這樣一類人---「他們帶上瘋癲的假面,是為了對塵世掩飾自己的完美,棄絕塵世的榮耀的誘惑。他們的痴愚只是在世俗之人眼中所呈現的,他們的智慧則是世俗之人所無法窺測的」。而這種特殊的智慧無疑是與彼岸的秘密相關的。俄羅斯人相信,人們能從他們身上感知到某種神秘的力量。在電影中,瘋姑娘的形象與俄羅斯東正教中典型的聖愚形像有頗多契合之處。而安德烈·盧布廖夫對瘋姑娘的收留與庇護,看似毫無理由,令人難以理解,但實際上類似的情節在俄羅斯文學作品中並不少見。比如在《卡拉馬佐夫兄弟》中,格魯申卡便常年在家中收留一個病弱,痴愚的老頭,而《群魔》中的斯塔夫羅金也是自願地與瘋癲的瘸腿女人瑪利亞·季莫菲耶夫娜結為夫婦的。可見,對於喪失了社會地位和生活能力的人,對於受侮辱與受損害的不幸之人的這種普遍而下意識的同情與憐憫,在俄羅斯是有著深厚而傳統的人道主義心理基礎的。我們視之為俄羅斯民族特有的的宗教「憐憫情結」。除此之外,我們可以看到,正是由於與瘋姑娘之間的種種機緣使得安德烈·盧布廖夫獲得了自我救贖的契機,完成了罪與罰,受難與懺悔的救贖過程,最終,重新拾起畫筆,勇敢地背負起了自己的十字架。

從另一個角度上來講,瘋姑娘的形象,從某種意義上還代表著處於蒙昧狀態中的羅斯(тёмная Русь)。對於安德烈·盧布廖夫無私的愛與憐憫和舍己的苦心拯救,她不但未能理解,反而報以漠然、麻木的態度,甚至於我們看到,當安德烈極力阻止她同韃靼人離去時,瘋姑娘甚至朝安德烈臉上啐了一口。然而,接受誘惑,同韃靼人的離去一切並未讓她遭受最可怕的厄運。這一切都是上帝的安排,經歷墮落,經歷救贖,經歷靈魂的復活與昇華,從而烘托出了「神聖羅斯」的主題。

四、本片在電影手法上的特點

作為不同於文學、戲劇等其他藝術形式而被稱為是具有它獨特的藝術魅力,以及獨有的藝術表達手法的。而塔式電影又是極具個人風格的電影,是詩的電影。如果評論他的電影而不涉及他獨特的電影表現方式似乎也是不妥的。

值得一提的是,除了片尾在表現安德烈·盧布廖夫的幾幀聖像畫時採用了彩色膠片外,影片的其他部份都是採用黑白膠片拍攝的。我們知道,在60年代末,彩色電影已經基本普及。顯然,塔爾科夫斯基選用黑白膠片是有意為之。對於這一問題,安德烈·盧布廖夫在接受採訪中曾直言不諱的道出自己對於黑白電影的偏愛。在他看來:「色彩毀掉了真實感」。不管哪一部彩色片,它的圖像都影響觀眾對事件的感知。黑白的圖像可以使觀眾不因花哨的色彩而分心,專注於影片本身。與此同時,塔爾科夫斯基認為,單獨的細節可以是彩色的,只要它符合螢幕上角色的狀態。當需要時觀眾的注意力特別集中於某一個細節時,可以將彩色鏡頭插入黑白場景。而在電影《安德烈·盧布廖夫》中,塔爾科夫斯基的這一拍攝理念被很好的體現了。並且,塔爾科夫斯基認為,自己在電影《安德烈·盧布廖夫》中對於從黑白到彩色這一轉換的處理是極為自然的,並非太過明顯。

除了色彩之外,我們注意到,電影《安德烈·盧布廖夫》的另一個特點是大量長鏡頭的使用。電影的節奏十分緩慢,而電影3個多小時的片長更加重了觀者在觀影過程中所產生的沉悶感。而這也是導演的有意為之。塔爾科夫斯基曾說:「我非常清楚,從商業的角度來看,經常變換場景,拍攝各種活潑花哨、角度多變的鏡頭……必然會有利可圖。不過對於我主要努力方向而言,外在的效果只不過拉遠並模糊了我所追求的目標罷了」。而在《安德烈·盧布廖夫》大量使用的長鏡頭,「是為了避免讓人感覺到不自然與特別的節奏,為了讓節奏與生活本身的節奏相符」。在此我們不禁要深深地折服於導演對於電影藝術原則難能可貴的執著。為了維護藝術的純粹與極致,寧願剔除任何取悅觀眾,向商業獻媚的因素。這是一種勇氣,也是一種堅持。從這個角度來說,影片中安德烈·盧布廖夫的形象不也正是導演自身的寫照嗎?偉大而嚴肅的藝術作品終將經受住時光的考驗,在歷史的塵埃中歷久彌新,永垂不朽。

五、結語

電影中安德烈•盧布廖夫的形象主要包含著以下思想特徵:

1、是博愛的基督教美德的主題。愛或者更確切的說普世的愛才是拯救世界和推動歷史發展的真正力量。使世界充盈的不是律法而是神恩,使它圓滿的不是威懾而是愛。

2、是懺悔與以受難的方式進行自我救贖以致靈魂復活的主題。肯定了苦難的價值,懺悔的力量,並指出悔過和自我克制是道德完善的重要途徑。

3、從歷史的災難中拯救俄羅斯的積極思考。電影是關於俄羅斯的理想與鮮明性格的。對東正教的探索中滲透著「神聖俄羅斯的主題」。在此過程中電影推崇的是隱忍、謙恭、馴順以及永不熄滅的對上帝的信仰。這種俄羅斯式的馴順在災難的苦海中是一種強大的支撐,它來自於俄羅斯聖徒精神並具有深刻的宗教意義。與宿命論者服從命運的消極主義不同,影片中所頌揚的是馴順是號召參與生活的,是背負起自己的十字架,對周圍的人充滿憐憫和愛,並現為面對一切苦難甚至死亡時的平和姿態。對神所安排的一切,無論是賜予,還是奪走,毫無怨言的接受,並始終抱著一顆感恩的心。

4、電影對於時代的現實意義。電影暗示了對於無神論蘇聯集權時代俄羅斯人精神出路的思考,肯定了東正教價值觀與信仰對於俄羅斯的重要性。東正教是俄羅斯民族的根,是民族的精神基礎和支柱。宗教對於俄羅斯民族來說意味著強大的凝聚力和向心力。

另附:

看懂這部電影你需要了解的關鍵詞:東正教,聖經(哥多林前書,耶穌的生平...),聖愚,俄羅斯聖像畫,《三位一體》(盧布廖夫代表作),俄羅斯中世紀歷史,東斯拉夫多神教...

建議參考書目——那些你能在國內找到的關於俄羅斯東正教文化的書:

曹悅著: 俄羅斯東正教繪畫,昆明:雲南大學出版社2009年。

劉錕著: 東正教精神與俄羅斯文學,北京:人民文學出版社,2009年。

樂峰著: 俄羅斯宗教史,北京:中國社會文獻出版社,2008年。

徐鳳林著: 俄羅斯宗教哲學,北京:北京大學出版社,2006年。

徐鳳林著:東正教聖像史,北京:北京大學出版社,2012年

任光宣等著: 俄羅斯文學的神性傳統,北京:北京大學出版社,2010年。

梁坤著:末世與救贖——20世紀俄羅斯文學主題的宗教文化闡釋,北京:中國人民

大學出版社

舉報

評論