2015-12-06 01:24:17

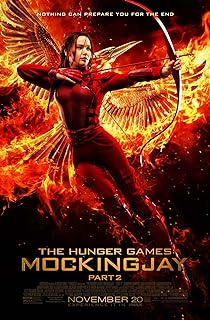

《飢餓遊戲3:嘲笑鳥(下)》:手把手教你怎麼剝削與造反

************這篇影評可能有雷************

《飢餓遊戲》系列迎來了第四部,它的終章,《嘲笑鳥(下)》。不管這種把三部曲的第三部拆成兩部的做法有多少理由,其中最重要的一個理由就是撈錢。想多撈點倒是無可厚非,只是這樣做嚴重地打亂了節奏,導致上部非常無聊(雖然這一部的文戲也是很重要的);而所許諾的下部的宏大戰爭場面大爆發,也壓根兒沒有兌現——所以結論就是,從情節、場面的角度來看,《嘲笑鳥》上下兩部是很平庸的。《飢餓遊戲》的前兩部要強過它們。

雖然各集水平參差,但《飢餓遊戲》原著試圖探討的主題很有深度,彌補了電影「好看性」的不足。《飢餓遊戲》系列披著青少年題材的外衣,討論的卻是極為精巧的政治問題。而且它不像一些政治題材電影,只是從宏觀上表現階級或利益集團的衝突與角力;它除了宏觀上刻畫階級衝突,還把統治策略、政治宣傳與反宣傳、反抗謀劃、戰爭動員等技術性環節描摹得一清二楚、事無鉅細,堪稱一部剝削與造反的教科書。在這場教科書般的展示中,鬥爭對人性的利用,被放在了最突出的位置。

如果我們細細回顧三部曲的劇情,就會發現國會區、嘲笑鳥、起義軍三方之間精彩的明爭暗鬥。而貫穿起這一系列爭鬥、推動一系列爭鬥發展的,就是本系列的名字:飢餓。

飢餓不只是遊戲的名字,它還點出了整出故事中那些剝削壓榨、忍氣吞聲、黨同伐異、兵戈相見背後的根本原因:人類的慾望,還有對慾望的飢餓。

讓我們從頭開始。

「飢餓遊戲」是國會區為了懲罰起義的十二個區而舉辦的參加者必須戰鬥至只有一人存活的遊戲。他們「被冠以榮譽、勇氣和奉獻」。

而最後活下來的人,「將一生衣食無憂」。

觀眾們都能看明白這種轉移階級矛盾的伎倆,從古羅馬時期開始就屢試不爽。可為什麼一直屢試不爽呢?

因為各區參賽者在嚴重的精神、物質短缺的情況下,對生存的渴求,這種來自本能或者說人性的「飢餓感」,將迫使他們按照統治階級的設計行事——殺死別人,保存自己。這些參賽者,也代表著被奴役、被統治卻一盤散沙的各區。他們中的絕大多數,都在對生存的渴求和對死亡的恐懼中迷失了雙眼,看不清自己真正的敵人。

但女主角凱特尼斯帶來了變化,因為她屬於那種純粹的人、捨生取義的人——為了故事發展當然必須得有這麼一個角色,不過就算是真實歷史上,這樣的人也並不少。於是凱特尼斯成為了動搖國會區體制的基石。

首先,她的純粹和善良轉移了其他區民眾的怒火,使其發射向正確的地方——國會區。她和十一區的小女孩有著短暫而美好的友誼,並且為她的死悲痛欲絕。這時人們才突然發現,原來這個小女孩,不是死於其他「貢品」之手,而是死於這個邪惡的遊戲規則,死於吃人的國家體制。於是隨著小女孩父親向維和官衝去,十一區暴動了,起義的火種就此埋下。

隨後,凱特尼斯拒絕與皮塔自相殘殺,而是選擇雙雙自盡。他們沒有考慮到的是,體制要求他們只能有一個人活下來,也意味著必須有一個人活下來。這是統治階級玩弄和支配被統治階級意志的手法。而他們選擇沒有人活下來,這無異於向體制宣戰。

如果他們自殺而死,意味著被統治者最終寧死也沒有向統治者屈服。而且,造成他們的死的唯一罪人就是國會區。這是總統斯諾所不能容忍的,所以關鍵時刻他做出了讓步。但若要讓步,必需要有理由,否則國會區顏面不在,讓其他區覺察其軟弱可欺。

凱特尼斯的導師黑密曲也深諳此理,所以他告誡凱特尼斯,要用愛來解釋她和皮塔的行為,萬萬不能表現出「我就是要跟你們對著幹」的想法,否則必為斯諾所不容。用愛作為藉口,不但使得國會區的讓步合情合理,更彰顯國會區的仁慈,對國會區來說是一舉兩得。如同我們的老祖宗,國會區也是很擅長在「剿」與「撫」、「威」與「恩」之間切換的,最關鍵的還是要利用和引導被統治階級的「飢餓感」,往正確的地方燒。

國會區這次救場表面上成功了,但留下了極大的隱患——給自己塑造了一個潛在的強大敵人:凱特尼斯。因為她的英勇與善良已經贏得了民眾的心——很大程度上還是國會區賦予的。凱特尼斯成功在孤注一擲,也成功在遊戲規則的不完善。斯諾在事後就說:「前總設計師希尼卡·克萊恩要是有腦子,當場就該炸得你倆灰飛煙滅(省得在全國人民面前來一場蔑視權威的表演)。」

之所以說是「前總設計師」,是因為第一部的遊戲設計師被「賜死」了——遊戲設計師隱喻著統治者,統治者設計的統治方式有漏洞,必然要反身噬主。如他的接任者普魯塔什·海文斯比所說:「當總設計師,就要承擔相應的風險。」

故事自然而然發展到了第二部《星火燎原》,斯諾對凱特尼斯的行為深深忌憚卻也無可奈何。他只能對凱特尼斯剿撫並用、恩威並施,試圖掌控她,讓她和皮塔表現對國會區的感恩,而且必須表現二人相愛——這是保證體制權威的根本。

事實上,凱特尼斯一開始是妥協了的,做了國會區的棋子,因為她有太多顧慮,最終不過是命運選定的一個小卒子。但無論凱特尼斯如何表演,民眾還是自發地將她作為鬥爭的象徵。這時候,凱特尼斯作為偶然被時代選中的英雄,無論如何逃避,都註定要在時代的洪流中被裹挾前進。最終,凱特尼斯為了蓋爾也做出了對抗之舉,這下斯諾再也忍不了了,只能痛下殺手——通過正大光明地舉辦一屆所有前冠軍參加的飢餓遊戲,不但能摧毀她的肉體,更能摧毀她所代表的精神。

表面上看,第二場飢餓遊戲只是規模、花樣和對抗程度比第一場飢餓遊戲高了,但其實有本質的不同。如果說第一場飢餓遊戲還比較純粹,那麼第二場飢餓遊戲則完全是政治操縱——國會區和十三區雙雙介入其中。時機已經成熟,暗戰已到盡頭,十三區絕計豎起嘲笑鳥的反抗大旗,對抗國會區。這場對抗的結果是,國會區沒能殺死「嘲笑鳥」凱特尼斯,十三區反倒利用內應普魯塔什·海文斯比設計的飢餓遊戲將她和其他冠軍一起救走。

這裡很想說一說普魯塔什·海文斯比,因為這個角色塑造得其實相當複雜(可能是因為菲利普·塞默·霍夫曼總是陰陰地笑?),甚至比兇殘的總統斯諾和後來的篡奪者科因還複雜。斯諾和科因簡單在,他們都是毫無底線的極權獨裁者;普魯塔什複雜在,他是一個投機者,卻又有底線。

而且普魯塔什更厲害的地方在於,他幾乎每次都站對了隊:斯諾牛逼時,他跟斯諾;起義軍剛剛有了「嘲笑鳥」這個希望,他立刻轉投了起義軍;等科因不行了,他又參與組建了民主政府,難怪黑密曲最後說,感覺他才是勝利者。

普魯塔什最先出現在《星火燎原》中,接替上一部的倒霉蛋希尼卡·克萊恩出任新的遊戲總設計師。這是一個非常敏感、很有壓力的職位,普魯塔什的表現卻異常輕鬆,上來就要求和間接坑死了前任設計師的凱特尼斯跳舞。對於自己為什麼要接這個燙手的山芋,他對凱特尼斯解釋道:「因為野心。」然後又說:「也許是受你啟發我才回來。」

顯然,普魯塔什不是一個尋常意義上的「好」人,不然也不會成為一個著名的遊戲設計師——間接死在他手上的貢品恐怕不計其數。他是有野心的,遊戲設計師可以幫助他實現野心。但是他也很善於發現機會。他覺察出凱特尼斯,「嘲笑鳥」的出現使得國會區和起義軍之間有了微妙的力量消長,於是立刻抓住這個機會背叛了總統斯諾。

但普魯塔什也是有底線的。他沒有趁機篡權,而且最終保下了凱特尼斯,這些都是他的貢獻。

說來有趣,《飢餓遊戲》中塑造了許多有一技之長,但政治覺悟不高的角色。

如花里胡哨的艾菲·純科特,第一次出場還以為她是個大反派,結果不過是一個癲狂的藝術家,只是她完全意識不到自己的藝術是在幫助殺人罷了。所以單純的她才最後成為了凱特尼斯的幫手。她有過許多讓人印象深刻的時刻,比如在十三區抱怨不能穿好看衣服;而在起義軍勝利後,大家都穿著灰布衣服的情況下,她卻高傲地堅持穿那身容易招恨的艷麗盛裝。

如導演克蕾西達,在戰場上永遠是專注地拍片,直到最後一部的結尾,才意識到這場戰爭的駭人之處。

如電子天才、貢品比特,在十三區試圖駭進自己創建的國會區廣播網路,結果發現自己當年做的太好了,現在黑不進去。他懊惱地說:「那時候,我只是沉浸在科學之中。」

我們看到,施惠國統治階級這種變相的「愚民」政策是很成功的,不但通過對被統治區的產品分工使他們形不成統一的對抗力量,對自己國會區的民眾也毫不手軟。

說回主線。在《嘲笑鳥(上)》中,國會區與嘲笑鳥正式決裂,總統斯諾不得不宣佈嘲笑鳥為罪犯,開始採用恐怖手段鎮壓各地愈演愈烈的反抗;同時對被捕的皮塔進行洗腦,樹立新的宣傳形象,利用他與凱特尼斯的親密關係來攻擊嘲笑鳥的形象。而十三區則通過各種手段宣傳嘲笑鳥壯大力量:在第八區展現嘲笑鳥的逆天神技弓箭打飛機和國會區的惡行,在十二區通過凱特尼斯切身的悲慘遭遇喚醒人們的悲憤。很快,第七區的林業工人也發動起義,第五區的人們則炸毀了自己的水壩。

總統斯諾誘騙凱特尼斯來營救被洗腦的皮塔,然後讓皮塔殺死凱特尼斯,但沒能成功。但這一情節處理得非常糟糕,斯諾居然公然表示自己知道十三區的營救行動,還特意放走了營救隊;而十三區對此雖然生疑,也不對救回來的皮塔仔細檢查。雙方的智商下限在此打了個平手。

在《嘲笑鳥(下)》中,起義軍越做越大,而國會區節節敗退,甚至丟掉了軍事要塞第二區,敗局已定。在第二區,凱特尼斯和蓋爾進行了一場沒有答案的爭辯:戰爭是否要有底線?雖然沒有結果,但已經預示了二人的分道揚鑣。

為了扣住「飢餓遊戲」的主題,編劇們把國會區也變成了一個大競賽場。嘲笑鳥的團隊在此繼續從事宣傳活動,然後又變成了凱特尼斯帶隊試圖行刺總統斯諾。這種在最後多加點動作場面的做法雖然無可厚非——不過也聊勝於無。但值得一提的是,凱特尼斯試圖行刺的做法並不突兀。長久以來,她的英雄形像一直非常尷尬——不像別的影視小說中的英雄總是真刀真槍上火線,她很多時候都是做一個「螢幕」上的英雄,她無疑是更希望在這場革命中做更多的事情——儘管這場革命沒有她想得那麼簡單。

其實在《嘲笑鳥》的上下兩部中,真正的飢餓遊戲發生在總統斯諾和總統科因之間。國會區與其他各區,包括十三區之間的關係是剝削與反抗、鎮壓與革命,而這兩個人之間只有純粹的權力爭奪,不是你死就是我亡,自然無所不用其極。所以科因支持蓋爾提出的埋葬第二區軍事要塞的計劃;還在最後冒充國會軍炸死了國會區和起義軍雙方軍民,令斯諾眾叛親離。

「革命」成功了,從競技場到整個施惠國,科因依靠最沒有底線的手段和對權力無止境的渴望,成為了這場飢餓遊戲最終的勝利者。如《嘲笑鳥》早些時候的另一個漢譯名版本所言:「自由幻夢」。始興終衰,權力更迭,這種事情,千百年來都在我們的歷史中上演著。

嘲笑鳥,始終是科因的一枚棋子。不過在最後一刻,得知真相的她甘願為斯諾所用,殺掉了科因,把權力交還給民主政權。至於這種情況能持續多久,就沒人知道了。

影片的結尾,是最令人感慨的地方。凱特尼斯與皮塔,原本只是田間地頭無人過問的小人物。命運的陰差陽錯與機緣巧合,讓年輕的他們走上了天地變色的風口浪尖,被無數股力量推動與扭曲,被迫害,被利用,被拋棄。他們竭力掙扎,在風雨飄搖中起伏,試圖去做正確的事情——為此,他們幾乎失去了一切。終於,作為棋子也好,作為英雄也罷,他們完成了自己的使命。歷經風雪、身心俱疲、傷痕纍纍的他們,不可能也不願意再留在權力的中心。他們離開了,又回到家鄉,回到那片田間地頭,清理廢墟、回歸平常、重新勞作、生兒育女、被人遺忘……

直到終老。

這是這個故事最好的結束方式,這是他們最好的結局——這似乎也是現實中的英雄們最好的結局。