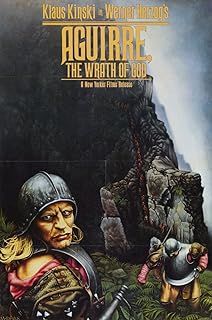

阿基尔,上帝的愤怒

導演: 韋納荷索編劇: 韋納荷索

演員: 克勞金斯基 Helena Rojo Del Negro 魯伊‧奎拉 彼得柏林

2015-11-24 20:54:52

羅傑·伊伯特:阿基爾,上帝的憤怒

************這篇影評可能有雷************

阿基爾,上帝的憤怒

Aguirre,the Wrath of God, 1973

「上帝還沒有造完這條河,就放棄了。」

印第安人莊重地對俘獲他的西班牙人說出了這句話。這支西班牙探險隊沿著亞馬遜河尋找傳說中的黃金城埃爾多拉多(EI Dorado),一路歷盡艱險,此刻已經死傷大半。探險隊中的傳教士遞給印第安人一本聖經,告訴他這是「上帝的言語」,於是他將聖經舉到耳邊,卻什麼也沒有聽見。他的脖子上掛著一個小金墜,西班牙人一把扯了下來,著迷般地舉在眼前,心中重新燃起了希望:他們走了那麼久,如今終於就要找到黃金城了。他們衝著印第安人吼道:「黃金城在哪裡?」奴隸將西班牙人的話翻譯給印第安人聽,而他只是朝著河水籠統地揮了揮手。黃金城還在遠處,永遠在遠處。

沃納•赫爾佐格(Werner Herzog)的《阿基爾,上帝的憤怒》是一段令人難忘的夢魔,它講述了西班牙征服者貢薩洛•皮薩羅( Gonzalo Pizarro , 1502-154$)在傳說的誘惑下於1560年至1561年間』率領一隊人馬深入秘魯熱帶雨林尋找失落的黃金國,最終幾乎全軍覆沒的故事。影片的開場鏡頭展現了一幅令人震撼的畫面:在雲遮霧繞的山峰之間,長長一列隊伍沿著一條蜿蜒陡峭的山路艱難下行,進入深深的山谷。隊伍中的男人個個頭戴鋼盔、身穿胸甲,他們的女人則坐在轎子裡,遮得嚴嚴實實。這樣的打扮只適合出席宮廷盛會,根本不適合在熱帶雨林中跋涉。

《阿基爾》的配樂既有宗教氣息又富有人性,彷彿還帶有某種難以形容的東西,不但令觀眾難以忘懷,更奠定了整部片子的基調。這部配樂由弗洛里安•弗里克(Florian Fricke)創作,他所帶領的樂隊「波波爾烏」(這個名字源於瑪雅文明關於萬物起源的傳說)曾為赫爾佐格的多部影片配樂。赫爾佐格向我談起過《阿基爾》的開頭部份:「當時我們使用了一種特殊的樂器,我們管它叫『合唱團風琴』。風琴裡面有三十六卷不同的帶子,一捲挨著一捲平行滾動。……所有的帶子同時播放,可以通過一個鍵盤像彈風琴一樣彈這部樂器,發出的聲音就像人聲合唱,但同時又很機械,非常詭異。」

我特彆強調《阿基爾》的配樂,因為音效是赫爾佐格的影片中不可缺少的一部份。他所講述的故事開頭簡單直白,但結果卻難以預料,所產生的效果更是無法估量。他的影片結束之後仍然能在我們心中激起一種特殊的情緒,或是神聖,或是空幻。我相信,赫爾佐格希望觀眾在觀看他的影片時能夠置身電影的時間之外,以旁觀者的身份目睹威力無窮的上蒼如何將人類的理想與幻夢徹底摧毀,並為之感到深深的悲哀。

如果說配樂對於《阿基爾,上帝的憤怒》這部影片具有關鍵作用,那麼克勞斯•金斯基(Klaus Kinski)的面孔也具有同樣的意義。他擁有一雙驚懼不安的藍眼睛,雙唇豐厚而寬闊,本應顯得很肉感,但由於他總是狠狠地咧著嘴,反而顯得異常瘋狂。他在《阿基爾》中扮演西班牙遠征隊中意志最堅定的一個角色。赫爾佐格曾告訴我,他第一次遇到金斯基是在德國,那時他還是個年輕人。「當時我就知道,我這輩子註定要拍電影,而金斯基註定要演我的電影。」

由於皮薩羅擔心自己這趟遠征純屬愚蠢之舉,他選出了一支先鋒隊,給他們一週的時間探索河流上游地區。皮薩羅說了,如果他們一無所獲,便放棄這次探險。這支小分隊由貴族堂•佩德羅,德•烏薩亞率領,阿基爾(金斯基飾)擔任副隊長。除了普通士兵與奴隸之外,隊裡另有一位神父,名叫加斯帕爾•德•卡爾瓦哈爾。小分隊的成員還包括貴族出身但生性愚蠢的費南多•德•古茲曼、烏薩亞的妻子弗洛蕾絲、阿基爾的女兒伊內絲』,另有一個名叫歐凱羅的黑人奴隸,他曾悲哀地對一名女眷說:「我生來原本是個王子,一般人連看也不許看我一眼,如今我卻戴上了鐐銬。」

赫爾佐格既沒有加快這支探險隊的行程,也沒有刻意編造任何懸疑情節或動作場面加入其中。我們作為觀眾所感受到的首先是這群西班牙人身處的河面多麼寬廣,周圍的森林又是多麼廣闊,彷彿無邊無際,由於河水上漲,淹沒了河岸,他們連落腳的地方也沒有。探險隊出發沒多久就遇上了危機,一隻木筏捲入了漩渦,奴隸們瘋狂地搖著槳,但木筏卻動彈不得。赫爾佐格處理這段情節的手法值得注意,他將攝影機固定在河對岸,隔著河水拍攝陷人危險的木筏,這樣一來筏上那些人的困境便顯得遙遠而無奈。阿基爾對援救受困隊友的提議一律嗤之以鼻,但隊長烏薩亞已經派出了一撥人,試圖從河的另一岸援助他們。天亮了,木筏仍然在原地漂浮著,但筏上的人全都死了。他們是怎麼死的?這個問題見仁見智。重要的是,這一情節預示著死亡是整支探險隊的最終命運,任何一個人都無法逃脫。隊長烏薩亞被關了起來,古茲曼則在阿基爾的安排下被選為新隊長。沒過多久,這兩人就雙雙丟了性命。古茲曼臨死時正以「皇帝」的身份貪婪地大嚼魚肉和水果,而他的手下卻只能每人分幾粒玉米。一匹馬發了瘋,他便下令將馬趕下船,更激起了眾人的強烈不滿。他們暗中議論這匹馬本來可以供大家吃一個星期,卻被他白白丟掉了。隨後,便有人發現了古茲曼的屍體。

阿基爾在船上展開了恐怖統治。他總是斜著身子在木筏上巡視,那古怪的步態就好像他有一側膝蓋不能彎曲似的。他的眼神透著瘋狂。阿基爾聽到隊裡有人私下裡計劃逃跑,當即拔刀砍掉了那人的腦袋,動作快如閃電,砍下的人頭飛出去時嘴裡還在說話。影片很少正面表現死亡,偶爾出現死亡的場面也是迅速而安靜的,例如叢林中無聲無息地飛出一枝枝箭矢,射進西班牙人的脖子、後背。影片最後一幕是我看過的所有電影中給我印象最深刻的鏡頭之一,畫面中阿基爾獨自一人站在木筏上,仍然夢想著他那即將誕生的帝國,他的身旁到處都是屍體,還有幾百隻小猴子在哪卿亂叫。

《阿基爾》的拍攝過程已經成了電影界的傳奇,來自德國的導演赫爾佐格信奉「場所的魔力」,親自率領演員和攝影團隊深入偏遠的叢林地區,那裡不但熱病肆虐,而且食物短缺,甚至有餓死的可能。據說赫爾佐格曾用槍逼著金斯基繼續表演,但金斯基本人在自傳中否認了這件事,並陰森森地補充說整個團隊裡只有他有槍。演員、工作人員以及攝影機都安置在我們在片中所看到的木筏上。赫爾佐格曾告訴我,「直到一場戲開拍之前十分鐘,我還沒想好對白」,這種情況常常發生。

影片並不依靠對白推動劇情,甚至也不依賴阿基爾以外的角色,而阿基爾的形像在很大程度上是由金斯基的面部語言與肢體語言所塑造的,對白並不是最主要的部份。在我看來,《阿基爾》這個故事與赫爾佐格其他幾部影片表達的是同一個主題:人們執迷於成功立業的美夢,甚至不惜為之赴湯蹈火,這樣一來便犯下了「驕傲」這宗大罪,最終被無情的上蒼碾得粉身碎骨。《阿基爾》讓人想起了赫爾佐格另一部紀錄片,影片主角斯坦納熱愛跳台滑雪,渴望永遠在空中飛翔,由於技術太好,他甚至有越過著陸區域撞在樹木或石頭上的危險。

沃納•赫爾佐格是現代導演中最愛幻想、最執迷於宏大題材的一位,除了電影之外還導演過多部歌劇。他不願意用複雜的情節吊人胃口,也不願意用滑稽的對白博取笑聲,他要讓我們這些觀眾感到震撼,要引領我們進入一個崇高的境界。在我看來,現代電影中只有《2001:太空漫遊》、《現代啟示錄》等少數幾部作品具備赫爾佐格那樣的大膽幻想。當代活躍的電影導演中,只有奧利弗•斯通(奧利佛 Stone)像赫爾佐格一樣,擁有救世主的意識與氣魄。這兩人談到自己的工作時都帶有一種聖徒般的瘋狂,像他們這樣的人對一般意義上的成功不屑一顧,因為他們所追求的乃是真正的偉大。

赫爾佐格的另一部影片《陸上行舟》(Fitzcarraldo, 1982)可以看做《阿基爾》的姊妹篇,這部影片同樣由金斯基主演,同樣在雨林中拍攝,同樣講述了一個不可能完成的任務:一個人為了將一艘蒸汽輪船從一條河挪到另一條河,竟想把船從兩河之間的陸地上拖過去。為了拍攝這部影片,赫爾佐格不顧工程人員的嚴重警告,冒著繩索斷裂、將所有人攔腰截斷的危險,當真將一條貨真價實的輪船拖過了整片陸地,充分體現了他的一貫風格。萊斯•布蘭克(Les Blank)將《陸上行舟》的拍攝過程製作成一部紀錄片,名為《電影夢》(Burden of Dreams , 1982 ),這部紀錄片的內容就像《陸上行舟》的故事一樣慘烈,足以令觀者心碎。

舉報