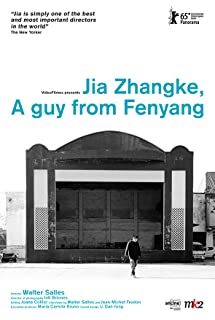

電影訊息

汾陽小子賈樟柯--Jia Zhangke, A Guy from Fenyang

編劇: 華特薩勒斯 Jean-Michel Frodon

演員: 賈樟柯

汾阳小子贾樟柯/JiaZhangke,unGarsdeFenyang/JiaZhang-kebyWalterSalles

導演: 華特薩勒斯編劇: 華特薩勒斯 Jean-Michel Frodon

演員: 賈樟柯

電影評論更多影評

2015-11-12 23:47:34

故土深情,鄉鎮經驗與現實中國

1

看的第一部賈樟柯的電影是《天註定》,我做過一段時間記者,對這種略顯粗暴的新聞串燒見怪不怪,因此很長一段時間對他的作品提不起興趣。

況且賈的電影確有符號化的特質,毛像、標語、破敗的鄉村,這些極具中國特色的元素幾乎無一例外出現在他每部電影中,《天註定》尤為生硬,鏡頭反覆從街道中央的毛像拂過,很難不覺得是導演黔驢技窮的一種刻意。四個新聞的拼接雖能看出賈著力建構與嵌套,但依舊不能掩蓋作品整體上的蒼白。

2

《汾陽少年賈樟柯》給我極大衝擊,我在影院大哭,開始理解他。他在鏡頭前講父親的經歷,父親是地主,文革期間因日記罹禍而不得不燒掉自己的全部日記。有次把自己的電影拿回家給父親看,父親無言,第二天早上吃飯時默語:「如果這是文革時期,你會很慘。」父親一生都在為他擔驚受怕,直到06年去世。他講到最後哽咽。

他回憶小時候老師帶同學看電影的經歷,董存瑞炸碉堡,女班長看哭了,老師號召全班同學向她學習。

賈生於1970年,因為此前有過做口述歷史的經歷,他成長的這些時代細節我其實並不陌生,但置身時代洪流之中,感受必定與我決然不同且更為徹骨。文革是他的童年記憶,而後他又經歷中國社會最劇烈變革的時期。

因此他展現的不過是他所見的真實,他在真誠地表現他經歷的中國現實。我如今此刻認為的符號不過是彼時的一種日常,只是時間遠去,那個時代的日常被符號化、奇觀化,打上愚昧、落後、滑稽的標籤,作為社會主義中國的樣態被萃取,製成標本,以供研究闡釋,成為刻板印象;以致我們再次目擊這些彼時日常,首先感受到的卻是符號的力量。抑或是我生在90年代,與此種日常總有隔膜。

我覺得賈是在真誠的表達的,並非譁眾取寵,也非迎合外國喜好。

3

《汾陽少年》最觸動我的地方是賈的深情。我會覺得,深情和悲憫是藝術家高貴的品格。

賈樟柯描述少年時期在汾陽的感受,一種「被禁錮的孤獨感」,那時他並不理解故土;而離開汾陽後,年歲漸長,他才漸漸理解了汾陽與生活其間的人,與故鄉和解,一次次回首講述它。他說自己喜歡聽放鞭炮的聲音,他與所有留在故鄉的人親切交談,老太太說:「你都43了,什麼時候要小孩?」事實上,賈作品中的悲憫情懷根植於這種和解的達成。

他所拍攝的人物全是社會平民甚至底層人群,而對所拍攝的人物懷有極大的同情和悲憫,這一點非常動人。《小武》的最後,被銬在電線桿上的小武面對人們圍觀的目光,無所適從。這種無所適從感是賈樟柯電影中的人物面對世界普遍感受,他們是這個時代的邊緣人群,被時代洪流裹挾,無力自我拯救只好任自己隨波逐流。他真切地理解這些人物的一切,對命運的無常感到疼痛無奈。也因此,他賦予《天註定》中殺人犯以悲壯色調:大海用一個老虎圖案沙發套,前去殺人時將槍用這個沙發套蓋住,配的是京劇背景樂;又或是他要求趙濤將殺人犯小玉演出女俠的感覺。在他那裡,這些人不再僅僅是走投無路的殺手,更有俠風,成為亞里士多德所說的「悲劇英雄」。他會設身揣度自己拍攝的人物,想,如果小武看到《天註定》,如果《站台》中的人看到《世界》,他們會不會更加失落?

也就是說,電影不僅僅是賈樟柯的作品,他並非在處理一個與己無關的系統,賈樟柯的電影中滲透了他的個人情懷。他將記憶中的細節貫注電影,比如少年時期的印度電影《流浪者》。他也坦承自己的任性:任逍遙的摩托車熄火,在半山折騰,這個畫面持續整整五分鐘,賈樟柯解釋是拍攝時自己被這個畫面觸動,沒有喊暫停。

4

不難發現,賈的作品大體分為兩類,一類講述過去,聚焦鄉鎮經驗與記憶(汾陽),以早期作品為主;一類刻畫現在,高速發展中國的邊緣人群,主要涉及後期作品。這一轉折是現實主義創作者需要共同面對的問題,縣城經驗無法支撐一個人的全部創作,如何拓展作品的視閾,使創作煥發新的活力。賈的選擇是切入當代現實生活。

在當代中國,關注現實讓人心生敬意。而以何種方式描述當代現實便成了無可迴避的命題。

對賈樟柯的批評也大多聚焦於此,認為他後期作品不再有動人的質感,尤其是《天註定》廣遭詬病。這讓我想起余華,這位同樣正視中國現實的作家寫作的《第七天》,幾乎被罵得體無完膚。

《天註定》和《第七天》聚焦當代中國,源自新聞事件,作品將新聞事件整合串聯。這兩部作品無疑是賈樟柯和余華的平庸甚至低劣之作,在國內未得到廣泛承認,卻在國際獎項上有所斬獲。張定浩曾評價余華的《第七天》:「作為一個只知道利用社會新聞和段子寫作的小說家,面對這些中文讀者,毫無優勢可言;但假如面對的是一個西方讀者,這些在中文讀者那裡早已視為陳腐舊聞的東西,會重新變得新鮮有趣,這些在中文讀者那裡司空見慣的現實事件,會重新披上超現實的魔幻外衣;在中國當下這樣一個日常生活比文學想像更為狂野的現實境遇中,又有什麼比轉述社會新聞更能輕鬆地令西方讀者瞠目結舌並經昨天人的呢?[1]

面對現實的創作,太容易新聞化,獵奇和誇張的魔幻現實情節吞噬其藝術性。

5

我懷疑是否真的有一種恰切的藝術方式來描述眼下正在經歷的這個時代。畢竟身在社會現實中,作為個體的人被現實觀念與思潮裹挾,很難跳脫其間。

好的作品大多選擇回顧一個逝去的時代,譬如賈樟柯早期作品的拍攝時間距故事設定已有十年,這使得賈對故事有一定的凝視距離。脫離當時的社會環境,人得以更全面地認知當時的狀態。而記憶的揀選使舊時代和舊故事個人化、藝術化,不再是現實的直接反映,時間給予作品成熟與完善的空間。又譬如《牯嶺街少年事件》也取材於楊德昌少年時代所在的建國中學的一個新聞事件,而楊德昌在中年回顧這段故事,時間篩選下故事最動人的部份,楊以技巧的純熟與心態的克制刻畫下六十年代的台北風貌,表現一代人的徬徨與苦澀。

而賈樟柯在他的電影中一次次回到汾陽,這也許是何偉所說的一種「思鄉情」:「中國的發展速度是如此的無情,以致於很難紀錄這些細節。」 90年代末,《江城》剛剛寫完時,何偉的一個涪陵學生Emliy讀完整本書說:「我想大家在讀完你的書之後,就不會再喜歡涪陵了。」然而十多年後,《江城》將要出版中文版,Emliy說「隨著時間的疏遠,書中的一切都變得迷人,甚至那些髒物、敗謝的花朵。」[2]敗謝又迷人,這大概可以概括我面對賈樟柯不住回望的汾陽的感受。

[1]張定浩《第七天:匆匆忙忙地代表中國》,《新京報·書評週刊》2013年6月22日。

[2]何偉《與審查者同行》,譯言網,林夏譯自《紐約客》。

舉報

評論