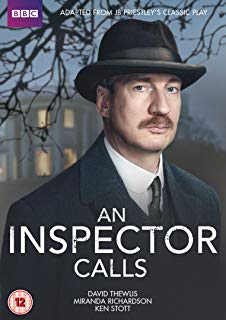

電影訊息

玻璃偵探--An Inspector Calls

原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

罪恶之家/探长来访/神探驾到

導演: Aisling Walsh原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

電影評論更多影評

2015-10-13 03:03:01

無罪的罪人們

這部電影濃重的英式背景讓人輕易想起阿加莎·克里斯蒂的小說,上層社會的Birling一家為女兒舉行訂婚晚宴之時,一位探長不期而至。他來是為了調查一名年輕女性的死因。我以為會想《高斯福莊園》一樣,同樣的深宅,與各人息息相關的死亡案件,劇情的主體會通過各種蛛絲馬跡來鎖定犯罪人。然而這並不是一個推理故事。

隨著劇情的層層深入,我們發現在座的每個人都和這個女人有一定的關係:她因帶頭罷工被Birling先生當做刺頭而辭退;她在百貨商店工作不合時宜的一笑激怒了前來購物的Birling小姐轉而又被辭退;她認識了一位家底頗豐的男士——即Birling小姐的未婚夫——又轉而被拋棄;她不慎交友懷了孕,不負責的男人當然就是Birling家的少爺;前去救助站請求幫助又被負責人Birling太太所拒絕。伊娃,或者叫她黛西,亦或是莎拉,這個女人終於被種種境遇逼得走投無路,服毒身亡。

Birling一家並不是鐵石心腸,隨著探長將事件推進,每個人都或多或少地表現出了後悔或是悲傷的情緒,尤以Birling家的兩位年輕人為甚,他們指責著父母的不近人情,也懊悔自己的所作所為。

但故事沒有在大家的懺悔中到達尾聲。當Birling先生給警察局長打完電話,證實警察局並沒有新上任的警探,也沒有發現自殺的女人,全家在莫名其妙中推斷這必定是競爭對手開的惡意玩笑,竟然談笑風生,舉杯慶祝起來!前後的對比諷刺至極,Birling先生、太太和準女婿固然是編劇想要著重批判的大資本家,不體恤員工,不顧下人生計,他們的懊悔全然是因為這件事毀壞了自己的名譽,更可能帶來仕途上的傷害。而Birling小姐和少爺似乎還有些良知,但因身困在這個階層而無力反抗。

伊娃的死是誰的錯呢?是她自己作,不肯好好當自己的女工,不會察言觀色,一而再再而三地遇人不淑?還是資本家一家一個個把她推入了深淵?亦或是是時代的錯,是萬惡的資本主義的錯?

整部電影看來,伊娃只做錯了一件事,她過高的估計了自己的能力,無謂地抵抗權威。作為一個試圖爭取更多工人權力的受雇用者固然沒錯,但老闆也有辭退她的權利,如果其他工廠有更好的待遇,她自然可以去。但她無法再找到另一份工廠工作,意味著在當時的條件下該工廠依然有合理的薪資。在百貨公司Birling小姐試衣時不合時宜的笑很難讓人有舒服的感覺,因為Birling小姐本身受到了母親的管教,連自我選擇衣服的權利都幾乎要喪失,這時噗嗤一笑未免有失禮貌甚至有嘲笑的嫌疑。Birling小姐執意要解僱她固然做的過份,但那是另一回事了。而後伊娃屢次進出酒館,與兩位少爺的瓜葛可謂是明知故犯,我想經濟條件再不景氣的情況下,伊娃依然有能力找到工作,但她似乎已經放棄了抵抗,只能在男人身上找到安身之處。

從自由主義經濟學的角度來看,資本家逐利的行為並沒有錯。只是金錢交織著權力以後,有資源的人享受著更多的特權,而這種特權並沒有得到足夠的監管。很多人像伊娃一樣,出身平寒,沒有受過多少教育,他們看上去生活沒有任何希望,永遠在底層徘徊。伊娃有過抗爭,但她失敗了。失敗了以後她並沒有繼續維持她的自尊,進而走上了一條不歸路。如今我們的社會中仍然充斥著這樣那樣的不公,資本的累積、權力的暴虐,天天在上演,也將貧富差距越拉越大。探長Goold被很多人認為是God的化身,維護著並不存在的正義。

每一個階層的人,如果能固守住自己的底線,尊重他人,我想也不至於那麼多富人為富不仁,那麼多窮人自甘輕賤。但除去媒體報導中很多令人無奈的事件,在大部份情況下,教育也好,工作也好,這個社會依然給努力的人足夠的可能性去實現向上的社會流動。

電影根據劇本改編,表現出了強烈的舞台劇風格,演員的表演頗有英式戲劇的張力。最後結局更是再次反轉,正在一片歡欣中的Birling一家,終於等來了真正的電話——有位女性服毒身亡,警探馬上前來調查。審判即將來臨,但我想他們中的每個人終將安然脫身。

評論