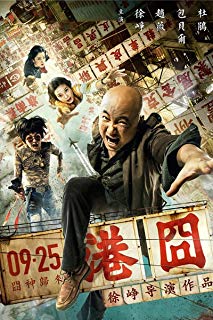

電影訊息

電影評論更多影評

2015-09-26 00:56:18

徐崢拍了一部《少年包貝爾的奇幻漂流》嗎?

整體上講,《港囧》是一部失敗的電影。它以喜劇的外殼吸引人們,卻幾乎沒有笑點。為數不多的幾個讓人輕微抽動嘴角的橋段,也都不是因為幽默,而是因為滑稽。本來擔任笑料擔當的包貝爾的演技差到令人髮指,他參加跑男時的真人秀片段,隨便挑一點都能完勝《港囧》中的表現。

不知道為什麼徐崢選擇了他,難道是因為這部電影中充斥著大量奔跑的橋段,所以看中了他在跑男中訓練出的體力?《港囧》中的包貝爾裝瘋賣傻,動作浮誇,像一個從漫畫裡剪裁出的人物,一旦被置入現實背景,就顯得無比低幼。《港囧》就以這樣一個低幼化的男主角搭配了另一款滿是中年愁緒的男主角,講述了一個老套的中年危機主題,竟然還裝進了一個鬧劇的套子。

是的,《港囧》其實是一部鬧劇,還是鬧過之後一片虛無的那一款。

無論是最初放出的那幾支預告片還是看過正片,都有一種不知道該如何言說的古怪感覺。這麼講吧,誰都能明白這是一個非常簡單的設定:公路片的類型變種、喜劇的呈現方式、青春逝去、中年危機、重新尋找內心的方向,故事由不安開始,以大團圓結束,這些都是確定的。但呈現這一切的講述方式卻混亂到讓人難以找到焦點。那種無法言傳的彆扭勁兒就是由這種「失焦感」引起的。這部電影中的素材密度太大了,它們一坨一片地撲面而來,讓觀眾根本不知道該看些什麼。或許是因為徐崢個人膨脹的野心才截取了那麼多素材,但由於控制力的缺乏,這一切在內部互相對沖,最終稀釋了各自的力度。

《港囧》其實是一部中年電影。它的精神核心是標準中年心緒。無論那個是非不斷的倒插門家庭、不育的困擾還是難忘的初戀,都在證明這一切。更何況,徐崢又決絕地插入了大量讓當下准中年人群產生懷舊情緒的香港金曲。從某個角度去看,這讓人覺得像是一個找準了細分市場的穴頭,弄了一幫過氣的香港歌星,為大陸中年人攢了一場懷舊拼盤演唱會。而這群觀眾在歌聲里,緬懷了自己的青春,也檢視了當下的日子,活像是伴著過氣演唱會上的音樂癔症般地跳了一場廣場舞,音樂停了,夢就醒了,該跟原配過日子還得繼續過日子。

如果說趙薇的演技是沒救的硬傷,包貝爾屬於調教失誤,用力過猛,那麼《港囧》最根本性的問題還是在於劇本本身。它的台詞毫無亮點,作為一部以喜劇為賣點的電影,台詞本身既不機智又不幽默就已經很糟糕了,更何況還有一些莫名其妙陰魂不散的句子。從一開始,包貝爾舉著個破DV嘰嘰歪歪地聊各種紀錄片大師的名字,就已經讓人無比煩悶,更令人驚訝的是,那句「我不能影響被拍攝物體的客觀性」竟然一直貫穿始終。這是一部商業電影,這種台詞既不能有效地深化主題,又妨礙普通觀眾的接受,這到底是為了什麼?

除了台詞,它的情節設定同樣讓人困惑。《港囧》其實就是從一句話和一個想法中硬抻出來的一個故事,它有著現實主義的背景,卻被強制混入了大量現實中不可能發生的詭異橋段。這讓《港囧》顯得不倫不類。一會是沿著高樓外牆驚險地攀爬、一會又是在大商場中沿著扶梯滾下、一路上歷經古惑仔和壞警察的雙重追打、還不止三五次發生了命懸一線的意外,不是懸掛在飛馳的巴士上,就是懸掛在萬劫不復的高架橋邊,你這現實主義的一天,到底是要給主角設計出怎樣奇幻的經歷呢?如果這片子不叫《港囧》,我還以為是《少年包貝爾的奇幻漂流》呢!如果說,每一個片段都有徐崢對於港片的致敬和呼應,那這種交互方式就過於嚴重地影響了電影本體的質量。

不知道是不是《泰囧》的票房奇蹟給徐崢帶來了太多的壓力,又或者,他想複製一次成功,並且在商業之外摻入一些作者性的表達。《泰囧》的票房成功有各種各樣的因素,不可否認其中的偶然性,一旦把偶然因素模式化的分析和重建,時過境遷,得到的基本上就很尷尬。真正優秀的電影都是小切口,講清楚一件事,一種情緒,然後,它會自然洇染出更廣闊的外延,但不自信的電影,都有一個問題,大面積鋪排一切,你卻什麼都看不到。

徐崢想在《港囧》中給人們呈現的東西實在太龐雜了。用旅遊巴士上的一段演講煽動初心未泯的懷戀情緒,再用滑稽動作戲幫人收住眼淚;用與初戀酒店重逢的橋段滿足中年猥瑣男不可能達成的幻想;用一幫勢利的家庭成員拉攏和中年觀眾的距離;再設計兩個警察讓人們回憶起TVB;王晶和古惑仔負責調動冷卻了一半的中年熱血;還有王家衛2046的房號以及輕輕調侃的金像獎,最終竟然還設計了一個老婆和初戀都處於危險之中,到底先救誰的段落,徐崢把這個世紀拷問視覺化了。

你看,每一個段落的雞賊心思都昭然若揭,這一切攪拌起來被十數首香港金曲沖泡,會是怎樣的結果呢?對於普通觀眾來說,可能只有那些歌曲能夠為自己建構情境,另外的那些橋段早就見怪不怪了。更何況佔據敘事主流的追跑打鬥,都屬於成龍的逗比動作喜劇序列,一種過氣的門類,和《港囧》的現實主義故事完全不搭。

這些設定中,有一些是徐崢的個人趣味,更多的還是毫不掩飾地對觀眾的投喂,但問題是,一旦投餵的目的都能被輕易發覺,就說明掩蓋這些的故事層面失效了。或許,徐崢認為《港囧》是混搭的,其實,它是混亂的。

而拋去形式、故事和演技來講,《港囧》的精神核心仍然顯露著直白的直男癌特徵。

很多中國故事,都有這樣的一種虛偽設定,自己擁有了物質和現實,而心靈卻一直記掛著詩意與遠方。身邊的太太願意給自己奉獻一切,從金錢到情感,而遠方的初戀卻也一直美若初見,沒有結婚(象徵著純潔和某種特定的等待);事業有成(一定和精神世界相關,即使發了橫財也是滿不在乎,偶然所得,記掛的都是精神),男主角在這二者間艱難地選擇。這本身是一種直男癌中晚期進入妄想階段的世界觀,全世界都對你投懷送抱,你在兩種甜蜜的負擔中不知道該如何抉擇,還把這種佔便宜沒夠,得便宜賣乖的現實雞賊昇華成了一種哲學困境。這算什麼?某種程度上說,《港囧》給這群直男癌中年觀眾打造了一個RPG的植入情境。

很多人去電影院都有避難心態,逃避現實重壓的觀眾要嘛盼望鮮肉和美女,要嘛盼望看到爆笑喜劇,所以,很多電影都被迫窄化自己,必須把自己打扮成喜劇的樣子,但喜劇的難度誰都清楚,在這個段子手出沒,隨意拋出件暗器都能讓人捧腹幾天的時代里,還靠著咯吱讓人發笑,這太讓人尷尬了。

(文/楊時暘)

評論