2015-06-03 01:45:30

為了不能忘卻的歷史

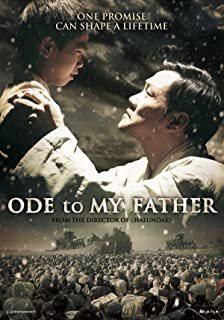

2014年,韓國影壇最大的亮點,就是兩部超過千萬人次票房的話題性大作《鳴梁海戰》和《國際市場》。無獨有偶,這兩部影片都是基於真實歷史改編,且都巧妙的利用韓國民眾的愛國熱忱獲得了巨大的成功。只不過《鳴梁》是用塑造英雄的方式來引發韓國民眾的民族自豪感,而《國際市場》則以小人物的遭遇見證著歷史的變遷,在收穫舉國上下的淚水之餘,也勾起了韓國民眾的傷痛回憶和情感共鳴。 今年恰逢世界反法西斯戰爭勝利七十週年,很多國家都舉行了盛大的紀念儀式,「為了不能忘卻的歷史」成了新聞稿件中最常採用的標題。然而很少有人會想起,那場轟轟烈烈的勝利,對偏居一隅的朝鮮半島來說,意味著什麼。人為造成的分裂和意識形態的對立,讓朝鮮半島成為冷戰期間的火藥桶,終於在1950年轟然引爆。弔詭的是,這場二戰之後參與人數和傷亡人數最高的韓戰,卻成為各國爭相遺忘的歷史,除了當事人的朝韓雙方外,幾乎無人提及。韓戰共造成雙方約一百六十萬軍人死亡,僅韓國方面的平民死亡就有近百萬,除此之外,還留下了十萬孤兒和數百萬離散家屬。戰爭期間,朝韓雙方軍隊都對平民犯下了罄竹難書的戰爭罪行,如在影片《太極旗飄揚》中曾被提及的保導聯盟事件,其慘烈之情形,觸目驚心。因此,也就不難理解,為何在影片一開場的「興南大撤退」中,會有十萬平民跟隨美軍。對一個普通的老百姓而言,意識形態是虛無縹緲的,他們分不清左右,只懂得趨利避害,能夠遠離戰場,才是生死存亡的關鍵。 德秀一家正是這十萬平民中的一份子,身為長子的德秀沒能保護好妹妹,導致妹妹墜入海中。父親為尋找妹妹,錯失撤退良機,一家人從此分崩離析、天各一方。德秀一家的遭遇,是大時代背景下個體的普遍命運,也是朝鮮半島整個民族的悲劇。歷盡千辛萬苦,孤兒寡母四人終於來到了釜山,投靠在國際市場經營布匹和花粉生意的姑姑。三年之後,韓戰停戰,舉國歡慶,但德秀一家卻高興不起來。戰爭雖然結束,但遠在北方的故鄉,已成敵國疆土,再也無法返回。作為長子的德秀,對父親和妹妹的失散始終懷有深切的愧疚,再加上父親臨別前的囑託和長兄如父的傳統觀念,讓他責無旁貸的幫助母親擔負起家庭的重擔。弟弟學業優異,考上了首爾大學卻繳不起學費,德秀為資助弟弟,毅然決然的放棄自己考學的機會,和好友達久一起遠赴西德,成為一名礦工。當時的韓國,經濟萎靡不振,失業率高企不下,而西德則陷入勞動力奇缺的窘境,故兩國政府一拍即合,簽訂了《經濟技術援助協定》,西德以政府和商業貸款的形式援助韓國,韓國則派遣礦工和護士到西德工作,史稱「派德運動」。這些韓國勞工,忍受著惡劣的工作環境,冒著生命的危險,用艱苦的勞動換取微薄的報酬,卻將收入的絕大部份都寄回家鄉,這不僅為韓國提供了寶貴的外匯,還激發了韓國國民克己精進的熱情,成為創造漢江奇蹟的巨大精神動力。 派德三年,德秀經歷了九死一生,終於一舉解決了家庭的經濟困境,凱旋歸來。不光如此,在西德,他還邂逅了同是派德而來的護士英子,產生一段純美之戀,那是德秀最甜蜜的回憶,也是他一生中唯一為自己而活的快樂時光。德秀回國三個月後,英子追隨而來,兩人奉子成婚,終於修得正果。至此,德秀一家人的生活似乎走上了正軌,但是,未來還有更多的不確定在等著他們。 在影片的開頭,年邁的德秀和妻子坦言,自己的理想是做一名船長,然而理想終究只是理想,敵不過現實的殘酷。其實德秀曾經努力過,在1973年秋,已過而立之年的他,憑著不懈的努力,終於拿到了海洋大學的錄取通知書。在他還沒來得及和家人分享他的喜悅之前,現實再一次無情的將他夢想擊得粉碎。妹妹結婚只是一個誘因,關鍵在於,姑姑離世之後,將店舖交給德秀打理,遊手好閒的姑父卻執意要將店舖賣掉。店舖對德秀來說意義重大,他一直執拗的相信,父親和妹妹還在人世,終有一天,他們會找到國際市場的花粉之家,從此一家團聚。而一旦賣掉這家店舖,也就斷絕了和父親聯繫的唯一希望。無奈之下,他再度挺身而出,決定放棄夢想,犧牲自己,買下店舖。於是,德秀又來到了硝煙瀰漫的越南戰場,並以一條腿落下殘疾的代價,再次化解了家庭的危機。 德秀為了家庭,一次又一次的奉獻,幾乎沒有為自己活過。這種悲劇人生,起源於那場無意義的戰爭,也源於他對父親的承諾。然而當家境殷實之後,德秀心中最大的遺憾,卻始終未能抹平,那就是父親和妹妹的下落。1986年,韓國KBS電視台推出了一檔尋親節目,幫助在韓戰中的離散家庭尋找親人。消息一傳開,在首爾的汝矣島廣場,一下子就聚集了數萬名群眾,他們在紙板和衣服上寫下自己親人的資訊和失散的時間,希望通過現代傳媒的力量,找到自己的親人。德秀也參加了這個節目,每當看到電視裡親人相認抱頭痛哭的情形時,他的心中也會有一絲悸動。或許找不到也好,如果通過他人之口,證實了父親和妹妹的死訊,德秀也不知該如何面對。父親音信全無,妹妹卻意外出現。當妹妹在鏡頭前哭訴,當時為何拋下我的時候,德秀已泣不成聲。眼淚和情緒是可以傳染的,尤其是無情的歷史造就的個體傷痛,更是具有巨大的殺傷力。影片在這一段落成功的將韓式苦情戲和民族的情感共鳴融合到一起,在那些聲嘶力竭的哭泣聲中,我們可以感受到,一個個渺小的個體迸發出的巨大能量,飽含著對和平生活的嚮往和對家庭團圓的渴望。那些奔湧而出的淚水,是情緒的宣洩,也是對歷史的拷問。 影片的結尾,年邁的德秀和英子一家老小歡聚一堂,其樂融融,德秀卻獨自走到隔壁房間,面對父親的遺像抽泣不已。「父親,我遵守了承諾,一家人過得還好,可是,我真的好辛苦」,德秀的獨白,比之前的兄妹相認,更令人心酸。為了家庭,為了承諾,德秀奉獻出了自己的一生。鏡頭拉遠,隔壁兒孫依舊歡聲笑語,和德秀的抽泣形成了鮮明的對比。德秀做出的巨大犧牲,究竟誰能理解,是否值得,孰能說清?當我們還在唏噓不已的時候,鏡頭已經轉向那片寧靜的港灣,裡面停泊的船隻,正代表著德秀從未有機會去實現的夢想。那個埋藏在內心深處的夢,如今只能在屋頂和英子追憶往昔的時候輕描淡寫的提及。這個長鏡頭,設計精巧,情緒飽滿,是影片中為數不多的令人印象深刻的段落之一。或許,德秀作為一個普通百姓,算不上成功,但他無疑是一位偉大的父親,正是由於他這一輩人的無私奉獻,才給了後輩們生活的希望。 《國際市場》在韓國上映之後,引發全民觀影熱潮,影院內外哭聲一片。上映68天,票房便達到了令人咋舌的1407萬人次,一躍成為韓國本土影史票房亞軍。即便有著如此驕人的成績,影片本身還是存在著不小的問題。首先,我最不能認同的,是影片在歷史事件選擇上的取捨和算計。它所表現的,都是近代史上韓國被壓迫和凌辱的一面,而關於本國民主化的進程,比如光州事件和六月抗爭,幾乎隻字未提。這就給人造成了一種假像,似乎韓國民族的傷痛,都是來自於外力的脅迫,而不是自身的分歧。其次,影片為達到全民關注的目的,採用了極度煽情的表現方式,大有不將你眼淚榨乾誓不罷休的架勢,這一點是值得商榷的。最高明的煽情,應該是潤物細無聲,是在看完影片回味的一剎那,赫然擊中內心柔軟之處,並帶給人持久的感動,在這方面,李滄東的《薄荷糖》乃個中翹楚。像《國際市場》這種被綁架的眼淚,即便觀影過程中痛哭流涕,歸根結底還是廉價的感動,註定無法經受時間的考驗。

註:本文首發於《中國企業家》雜誌,未經許可,不得轉載。

舉報