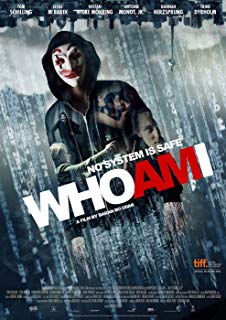

我是谁:没有绝对安全的系统/WhoAmI-NoSystemIsSafe/WhoAmI

導演: 巴倫博歐達爾編劇: Jantje Friese 巴倫博歐達爾

演員: 湯姆希林 埃利亞斯穆巴里克 沃坦威克莫林 Antoine Monot Jr.

2015-05-14 20:03:59

我們玩的不是技術 是人心

************這篇影評可能有雷************

「要是我知道一切會發展成這樣,那我絕對不會那麼做。我寧願繼續不可見,寧願繼續做一個無名之人,但我再不是無名之人了,我現在是一名全球熱搜的駭客。 我是誰?我是班傑明。而這,是我的故事。」

我的故事。

關於電影之前:

一直有一個習慣,每當接觸到一個感興趣的東西時,都會下意識的去了解與它相關的其他東西。就像最開始接觸的是一個點,然後點連成了線,最後線變成了面。這個習慣除了讓我未讀未看未聽的電影,書,音樂總是一大堆之外,剩下的就是知道了一大堆莫名其妙,雜七雜八的東西。

不過,樂此不疲。

就像看了片子之後,又看了一個小時的社會工程學百科,然後又多了本書在來的路上---《反欺騙的藝術》。

社會工程學是什麼呢?簡單來說,是一種騙人的方法。

關於電影和社會工程學:

電影始終在講的大致有兩個:

第一:「社會工程學定位在電腦資訊安全工作鏈路的一個最脆弱的環節上----人。我們經常講:最安全的電腦就是已經拔去了插頭的那一台。但是,你可以去說服某人把這台非正常工作狀態下的、容易受到攻擊的機器接上插頭並啟動」

「沒有什麼系統是安全的,而最不安全的一環就是 人。」

從最純粹的角度來說,幾乎所有的電腦或者網路漏洞都是 人 這一主體造成的,因為這一事物本身就是由人創造的。即使我們在設立規則時想到了所有可能,但是還是不可能根除漏洞,因為使用者是人,如果使用者下達了錯誤的指令,那麼電腦只能執行這一錯誤的,可能會帶來損失的指令。 如果說一般的駭客是黑電腦,那麼社會工程學的擁躉們,就是直接黑電腦背後的人。

「鮑比的任務:對斯達伯德造船廠辦公室電腦進行木馬植入。第一通電話,鮑比冒稱服務中心工作人員,謊稱網路問題的出現,並套取到電腦埠號。第二個電話,鮑比冒充內部工作人員請求技術支持服務商封掉埠號。第三個電話,廠長湯姆的求助掉入鮑比的陷阱,第四個電話,湯姆完全信任艾迪了,運行了鮑比的木馬程序。"這一次由於幫他解決了問題,令對方心存感激,於是湯姆同意下載一個件到他的電腦上"。這種心理很多人都存在,因為我們無法質疑對方誠意的幫助,而鬆懈對攻擊者的信任。」

我們玩的不是技術,是人心。

真實的例子當然沒有這麼簡單,社會工程學式的騙局往往建立在巨量的資訊收集和對當事人全方位的分析上,在準備階段花費的時間可能比實施騙局時還多。這也是為什麼,很多人吐槽後期反轉的理由太過牽強,畢竟這不是一拍腦門就能想出來的策劃文案。片子中,主角團隊在垃圾場中尋找線索就是典型的搜集資訊的代表,只不過現實中的駭客是在垃圾資訊中尋找。

第二:所有社會工程學攻擊都建立在使人決斷產生認知偏差的基礎上。這些偏差被稱為「人類硬件漏洞」。

」你看到的,只是你想看到的。「

這句話可以說片子後半程的支柱理論,整個騙局也全部依賴這個理論展開。

(理論 不喜可跳)

」目標只是被我們簡單地引導到一個已經設置好的、特定的(註釋:故意安排的)思維模式上去。目標會認為他們可以控制住局面,在此同時他們也通過他們的力量幫助了你。事實上,目標所得到的利益與他間接幫助你得到的利益此兩者是沒有衝突的。社會工程學使用者的目的是說服目標,使其有充分的理由去相信只需花費小量的時間與精力就可以「換取」得到利益了。更好的方法是讓社會工程學者給予合作對像一些比較敏感的資訊。尤其是一些非常逼真的視聽感觀,目標能夠現場看到或聽到你給他們的資訊要比他們僅僅可以通過電話聽到你的聲音更能令他們信服。」

其實從某些方面來看,導演和主角的目的是一樣的,主角的目的是用語言,神情,動作誤導女警官,將她引入預先設計好的思維模式。而一旦進入到這個思維模式中,你就會發現本來呈現中立,或者說無立場的意見,資訊都變得具有傾向性。就像女警官諮詢心理醫生時,下意識的判斷與潛意識的推測,使得原本無立場的資訊在她看來都變得具有傾向性。而導演的目的就是用一系列的畫面與事件的安排,將我們引入同樣的思維模式中。比如主角房間裡《搏擊俱樂部》的海報。比如 自以為看穿結尾的 自以為是。

「可能會遺傳」=「會遺傳」=「真相」

當然,這個真相是主角早就安排好的真相。

關於電影:

片子節奏感很強,導演始終把控著全片的脈搏,無論是事件的鋪展,鏡頭的剪輯,還是BGM的選擇,都始終維持著這股節奏。

尤其是將網路具象化的「地鐵空間」,將黑色網路具化為陰暗,擁擠,壓抑的地鐵空間,創意的確很棒。「馬中馬」,冒名引誘,送禮物嘲諷,影片很大一部份出彩的地方,都是在「地鐵空間」發生的。尤其是:「What about CLAY?」」CLAY Who?」的片段,幾秒鐘的畫面達到了平常幾分鐘到表達不出的含義。

騙中騙的結構設定雖然說不上完美,但也是加分項。

關於片尾的三個問題:

1:結尾主角為什麼說「她只查到了她所希望看到的」

一方面可以理解為女警始終沉陷在主角構建的思維模式中,根本沒有識破騙局;另一方面可以參考社會工程學的一個理論:騙子和被騙者之間的利益沒有衝突,甚至在某些方面還可以說是利益共同體。識破了對自己也沒好處,為什麼要識破呢?

2:為什麼主角要偽裝「精分」?

通過「精分」來弱化自己,激發女警母性感情,為最後女警的選擇加碼,另外可以將其他成員直接「虛化」成現實中根本不存在的人,直接漂白。最重要的是:不」精分「不好看。

3:為什麼主角結尾氣場大變?

因為所有的我們看到的,片尾之前的主角,都是偽裝成」精分「患者,刻意弱化後的主角。他可以懦弱,可以神經質,可以虛偽,就是不能正常。

」我是誰?我是班傑明,而這 是我的故事。「

舉報