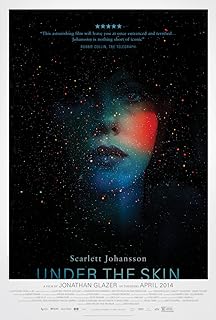

電影訊息

電影評論更多影評

2015-04-01 22:45:10

皮囊之下即慾望,慾望即弱點,有弱點便成被狩獵對象

電影《皮囊之下》講述的是一個外星女如何由狩獵者變成被狩獵者的故事。造成外星女這種轉變的肇因便是她具有了人類的情感和慾望。

為證明這點,我們有必要對這個轉變過程稍作描述。外星女必須披著人類的皮囊才能和人類進行簡單接觸,接觸的目的是為了狩獵人類,而狩獵人類是為了獲得生存的營養。她一開始把人類當成獵物看待的,雖然她以色相來引誘男人,但她從不對被引誘的男人主動調情,能被她引到死亡小屋的內的人,都是對她肉體有著強烈慾望的人,那些對她沒有表現出這種慾望,或有其他事情要做的人並不是她狩獵的對象。而且,每次狩獵成功之後,她的面部是毫無表情的,這也證明她根本就不具備任何人性;此外,她對最能引起人們倫理情感變化的救人者的行為也很木然,對這樣的人類下手她依然毫不留情,似乎也是她不具備人性的證明。

直到一天,她獲得一枝帶血玫瑰,沾上人類的血液之後,人性開始在她皮囊之下生長。她開始認真觀察人類,以前對她來說的「色即是空」的花花世界開始變得絢麗奪目,五彩繽紛。她的眼睛開始變得更美麗、嘴唇也變得更好看了,對獵物給予她的讚美開始報以「微笑」,狩獵成功後,她還不忘塗抹口紅,說明她對人類的讚美開始有了情感反應。然而,她的人性成長,被她那面死亡小屋門後的鏡子監視了下來,她受到摩托男(應是她的上司)的嚴厲警告(他們不用人類語言交流的,她和摩托男對峙的那一幕應當可想像得出),這不僅沒有讓她「懸崖勒馬」,反而讓她的人性加速成長。在對待面部畸形的醜男(醜男對她不敢有非份之想,在以前應不是她的獵物,這一安排正好說明了她人性的增長)這一幕,她開始對醜男主動調情,她利用肌膚之親主動引起獵物的情慾。對醜男狩獵成功後,她突然觀察到鏡中的一切,她的人性增長似乎在「嚴重警告」的懲罰之外了,此時她看到困在玻璃後的飛蠅,她有了人類最重要的情感:憐憫。她放走了醜男。這一切當然逃不過摩托男的監視鏡,於是,她開始逃亡。

她不敢再駕車,她也不願再狩獵人類,她開始思考如何在地球生活,她嘗試以地球人類的食品充飢,可無法下嚥;她以為人類都是善良的(她跌倒有人扶,還有以前她看到的救人者),是安全的,開始接受地球人的幫助,嘗試和人類交往,但在無法和好心男享受雲雨之歡後,她不好再棲身於他家,只好獨自漫步於森林。然而,有了人性的她遠沒有想到的是人類還有惡的一面,終於,她也成了人類「狩獵」的對象。

人類的基本需要就是過一種群居生活,得有親人和朋友,然而,她的這種人性需要得不到滿足,她又無法回歸她以前的群體,她有了像人類一樣落漠情緒,也就說,想和人類交往而非獵殺人類的慾望成為了她致命的弱點;而且,當森林男問她是否一人時,她如實相告,完全暴露了她的可憐的處境,沒有像人類那樣知道偽裝,用皮囊遮掩自己的弱點,這很容易讓她的美貌引起森林男的歹意。當她被森林男侵犯被迫褪下人類的皮囊時,她徹底地成了一個弱者。

所以,我們可以這樣說,人類在他們的皮囊之下是充滿著慾望的,只要這種慾望被表現出來,那就成了弱點,這種弱點一旦被狩獵者利用,它就是致命的。皮囊對於人類而言,是慾望的遮羞布,更是自我防衛的武器,褪下「皮囊」,人類也會成為弱者。

披著人類皮囊的外星女的悲烈結局似乎還可以引起我們以下思考:

(1) 僅有「人性」,無法在這個世界生存。這裡的「人性」當然是指「善」的方面。對於外星女來說,她只了解人類善良的一面,她皮囊之下增長人性也僅限於此。然而,她不知道人類某些最人性的基本需要往往是無關善惡的,或者說不受道德評判的,比如人性安全需要。在人類的價值序列中,安全的價值似乎總是高高在上的,只要安全需要受到威脅,其他為達到安全目的的行為,無論是善行還是惡舉都已無足輕重了。所以,當外星女露出異類的真面目時,她就必死無疑。因為人類在安全方面的經驗是,來自於同類的威脅程度遠遠小於異類的,所以,基於安全需要,人類必然會「黨同伐異」,消滅掉異類的外星人就是一種必然的結局。對於人類而言,如果僅有「善」的人性,而沒有或不了解「惡」的人性,基於「黨同伐異」的人性安全原則,同樣他也難以在這個世界生存,至少他的生存會非常艱難吧。

(2) 如果影片再作些拓展,外星女逃脫了森林男的追捕,她繼續和人類周旋,她不斷地增進對人性惡的了解,影片應當還可以更深地展現如下命題:她越了解人,她就會越害怕人。留給我們的思索是,人類真不是一種可愛的動物,如果你只有善良,不會作惡,或者,如果你只了解善良人性,而不具備甚至不了解惡劣人性,那麼,你越了解「人」,你就會越害怕「人」,至少你會越討厭「人」,這也許就是羅蘭夫人臨死之前留給世人那句箴言的真義所在:「我見的人越多,我就越喜歡狗」。(文/石板栽花 2015-04-01)

評論