電影訊息

電影評論更多影評

2015-03-04 18:53:25

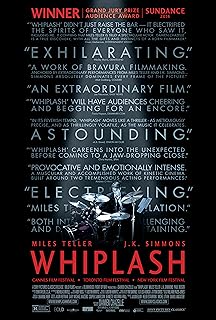

《爆裂鼓手》:「反勵志」類型佳作

文/十一月的雨

在剛剛落幕的第87屆奧斯卡頒獎典禮上,《爆裂鼓手》如期獲得了包括最佳男配角在內的三項大獎,成為了當晚緊隨《鳥人》之後的最大贏家。而其實在此之前,本片已在被稱為「美國獨立電影聖地」的聖丹斯電影節上斬獲過陪審團大獎。

本片講述得是一個內心偏執的年輕鼓手追求爵士音樂至高境界的故事。看似是個很小眾的音樂題材,卻以接二連三的情節反轉和極具煽動性的表現力讓我徹底爆裂了,堪稱五年來看過最讓人激動的電影。

按照大眾的觀影習慣,了解一部影片前都需要有一個標籤,以便自己有一個心理預期。如果《阿甘正傳》《當幸福來敲門》《三傻大鬧寶萊塢》等是現在主流印象中的「勵志片」,那《爆裂鼓手》可謂是貼著徹頭徹尾的「反勵志」標籤。在關鍵情節上,它幾乎無一例外的站到了人性的反面,以致於讓人無所適從。

一心想成為頂級爵士樂鼓手的19歲少年安德魯,在學校練習時被當時已身居高位的指揮家弗萊徹老師相中,自此進入正規樂隊。

多麼傳統的勵志片開頭!按照一般的模式,閉著眼睛都可以想像接下來的情節:安德魯會在老師弗萊徹的鞭策之下,雖經歷了一系列失敗打擊,但最終憑藉堅持不懈的努力取得了最終的成功,成就了一番事業。

但實際情況是:故事大致走向確實大差不差,可是抵達最終結果的方式卻和想像中有著天壤之別。

不同於任何一個傳統老師的形象,弗萊徹老師其實是一個名副其實的人渣。本片的英文名是「Whiplash」(鞭打),暴虐而喜怒無常的他正是用這種方式對待手下所有的人。他用言語的辱罵和攻擊對樂隊成員進行精神上的鞭笞,用近乎虐待的方式驅趕著他們向技術的精進之路爬行。所有人都戰戰兢兢不敢犯任何錯誤,因為一旦犯錯不但會被惡毒的言語羞辱,甚至會被直接掃地出門,職業生涯可能就此終結。記得以前有人統計過髒話最多的電影,當時馬丁·西科塞斯的《無間道風雲》因密度極高的「f**k」而位居前列。本片出來之後估計記錄要被刷新了。弗萊徹老師罵起人來可真是讓人嘆為觀止。

但這個人渣又有一個讓人無法迴避的優點:他的藝術造詣是毋庸置疑的,他的藝術品味也不是譁眾取寵的。在他眼中,追求藝術的最高境界是世間無二的事情,是他內心的宗教,是人之意義所在。雖然他明白自己已無機緣親自去實現,但他有信心可以鍛造出一個可以達到藝術極致的人。為此他可以使用任何手段,付出任何代價。

絕大部份人都不可能按照魔鬼導師弗萊徹的教導方式堅持到最後。即便可以忍受生理上的痛苦,因為持續而枯燥的高強度練習確實是接近偉大的必經之路;但不斷的羞辱和謾罵會將人在失敗過程中挫敗和脆弱放至最大,所以心理上的折磨最終會讓人崩潰。

唯一的例外,就是和他有同樣偏執性格的「死磕派」少年安德魯。我記得北大教授孫東東曾有過一番言論,大意是90%的上訪戶都有精神問題,結果因此遭到了輿論鋪天蓋地的批評。其實在這部電影的語境下這個結論其實並非完全沒有道理,正常人絕無可能長期在此種負面情緒中維持抗爭姿態,所以其實安德魯在與弗萊徹死磕時,自己也早已進入了極端軌道。

爵士樂本是輕鬆隨性的樂種,但在這種令人窒息的心理重壓之下,反而催生出一種變態的張力,甚至讓人有點欲罷不能。難怪有人會說本片骨子裡流露的是SM情結。

從表面性格來看來安德魯是弗萊徹的反面,他內向靦腆,從不將情緒施加於人。但說到對藝術的至臻追求,他其實自視甚高,絕不會有一絲一毫的妥協,這一點和弗萊徹其實別無二致。既然你覺得我不行,我偏要做到極致給你看。這種近乎病態的對抗讓本片的戲劇衝突急劇升級。

之前幾個回合的對抗一直處於引而不發的狀態,而所有的矛盾集中爆發於第一次對外演出。這也是本片讓人印象最深的情節之一:安德魯因為意外情況遲到了一會,雖然演出並未開始,但卻被弗萊徹強行替換。當安德魯強行爭辯時,卻發現自己的鼓槌落在了來時的地方。爭執不下當中,弗萊徹告訴他,十分鐘之內你能拿回鼓槌就讓你繼續上!安德魯二話不說開車奪門而出,誰料半途卻因開得太快被卡車撞翻。一般的電影演到這裡,下一個鏡頭會是主角在醫院醒來問旁邊的人「我在哪」?而本片的主角安德魯卻在翻倒的車裡摸到鼓槌後踉踉蹌蹌的爬了出來,然後滿臉是血的讓肇事司機趕緊載自己去劇院。到了劇院不由分說強行登上舞台開始打鼓,但最終因支撐不住倒在了台上,鮮血灑滿了鼓面。

這是影片一個華彩的反轉情節。在此之後,魔鬼導師弗萊徹被人舉報虐待學生,因之前就有學生因此而抑鬱自殺,所以他最終丟了大學老師的職位,去了爵士酒吧彈鋼琴。安德魯退學後也沒有再打鼓。直到他在一間酒吧遇見了這位曾經的導師,面色安詳,心無旁騖。兩人促膝相談,回憶往事,感慨如今,場面愜意融洽。彷彿恩怨從來沒有發生過。

影片進行到這裡,讓我想起了《灌籃高手》里曾經同樣嚴苛的「白髮鬼」安西教練。在得意門生忍受不了變態的訓練而遠走美國卻最終喪命後,他選擇放棄在大學執教,來到了高中,變成了整天樂呵呵的老頭兒,指導一幫充滿活力的問題少年。人性的和解總是讓人欣慰。

而事實證明,本片並沒有止步於此,它比《灌籃高手》走得更遠,用一種更為極端的方式扭轉了我的想像。《爆裂鼓手》最大的反轉發生在結尾,也將高潮留到了最後。正是這個結局,讓本片躋身我心中一線電影的行列。原諒我無法用語言去複述這美妙而驚心動魄的時刻,我希望把機會留給你能在螢幕上親自看到這一幕。雖不是高山流水,伯牙子期式的佳話,因為這兩個人從頭至尾都沒有改變過憎恨與對抗的狀態。但對於藝術至高境界的信仰讓他們在最後一刻忘記了冤讎,所以能因偶然機會一起締造傳奇。

很顯然這註定是一部不會得到所有人喜愛的電影。因為它一反傳統的「勵志」模式,用讓人不適的方式宣揚了一種幾近病態的價值觀,這種冒犯令很多人心生惡意。

但它在我心中是一部難得的佳作。我迷戀這部影片,不止是因為它用凌厲的剪輯找到音樂與故事之間某種美妙的節奏;更是因為它在某種程度上抵達了本質,發掘了真相。弗萊徹說,英語裡沒有比「不錯」更害人的詞了。在追求藝術極致的道路上,「還不錯」其實就意味著自我滿足止步不前;在追尋最好的過程中,始終「保持飢餓」才是最完美的狀態。從這個角度來說,那些「差不多就好」、「認真你就輸了」式的自我安慰簡直孱弱的不堪一擊。

當然安德魯和弗萊徹的那種極端狀態與常人相去甚遠,並不一定每個人都需要沿襲他們這種病態的方式才能抵達追求的境地。但不可否認的是,無論主角的人格有麼多不堪,他們所追尋的確實是真正有價值的事物。而為此所需要付出的代價,也遠比我們想像的要大得多。

相比在一片鼓勵和讚賞聲中臆想著成功影子的「勵志」,我寧願默默地去揣摩這黑暗和殘忍的「反勵志」中所蘊含的真義。

---------------------------------------------------------------

歡迎關注新浪部落格和微信公眾號「周公觀娛」。

評論