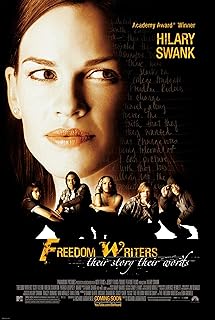

自由作家/街头日记/自由作家

導演: 理查拉葛瑞夫尼斯編劇: 理查拉葛瑞夫尼斯 Freedom Writers

演員: 希拉蕊史旺 派崔克丹契 史考特葛倫 伊梅達史丹頓

2015-02-10 05:25:36

理想的教育,現實的問題

************這篇影評可能有雷************

《街頭日記》是根據真實故事改編的,很感人。(當我看到最後發現真是真實故事改編的時候整個人都驚呆了。基於這個故事本身的特殊性,我想看過的人就會明白我的心情)

在種族融合實驗班,當所有老師都覺得混合教育就是狗屁,它破壞了想受教育的孩子的環境,讓那些有色的低劣人種學生浪費了更多資源的時候,艾琳懷揣著理想來到了一個由一群「被放棄了的」、「不可救的」學生組成的班級中。這群高中生混幫派、打架、吸毒,他們生活在社會的陰暗處,他們大都飽受磨難。他們每天都被擔心槍擊,他們沒有人認為自己能夠順利畢業,他們最堅定的信念是活到明天,最大的願望是活過18歲(摘自維基百科)。

艾琳為這個班級背負著父親的反對,丈夫的漠視,同事和上司的不支持。她為了走進孩子們的心,讓孩子們寫日記。為了給孩子們買書、為孩子們創造更多的學習機會,她一人兼三份工,她越級爭取利益,到最後和丈夫離婚,為了這個班的學生她不顧一切。令人欣慰的是,這個班的同學們也在她的引導下慢慢走向陽光。他們建立了深厚的、難以割捨的感情。

這樣一個傳奇的教育故事給學教育學(不要問我我的專業有什麼用請自行百度)的我帶來了很大的震撼(你可知學人文社會學科的人難免理想化)和困惑。

【教育為了什麼?】

這涉及的問題是教育是科學範式的,還是偏向人文的。

也就是說,教育是為社會服務的,還是為了塑造人存在的。我們當今的共識是教育過去是作為國家的工具,但當今教育理應是為了人的發展,關注人的。

「等到你在法庭上為孩子辯護的時候,我們已經失去了戰爭。我認為真正的鬥爭應該在課堂上。」這是愛林第一次到任與坎貝爾夫人提及為何要來這裡當老師時說的話。

教育或許要從制度上改變,但改變孩子則要從課堂上進行。愛林認為種族的鬥爭要從課堂上,從一個個受到種族鬥爭迫害的孩子們開始。

坎貝爾夫人作為愛林的上司,也作為老教師對愛林這個特立獨行的新教師十分得看不慣,影片的末尾,她阻止愛林繼續帶這個班級的時候表示,當愛林離開教室之後,那些孩子很可能又會像以前一樣。是時候該讓更優秀的(有更多教齡的)教師接手他們了。

在是否讓愛林繼續接手她學生的會議上,坎貝爾夫人激動地說:「她在現實中又做了什麼?新一年的新生進來怎麼辦?她每年都重複這樣的過程?她的方法是不切實際的,不可能長期規範地執行下去。要是每個老師都這樣表現怎麼辦?這個國家有上百萬個學生要通過這個教育系統。」接著質問愛林,「我們需要的是一種可以儘可能讓大部份學生獲益的方式,而不是特殊對待。你還真的以為你能為每個年級、每個你教的學生,在每個教室裡都建立這樣的家庭?」

愛林搖頭:「我不知道。」

這段情節讓我印象深刻,愛林為了她班上的孩子的付出是值得肯定的,孩子們的改變也是有目共睹的,但這樣特殊的教育方式是否可以推廣?

現在愛林就在哥倫比亞(似乎這個學校),她組織了一個非盈利組織為更多像他一樣有心致力於那些特殊的學生的教育的老師提供資源,同時也在培訓像她一樣的老師,致力於難教學生如何教的教學方式的推廣。

然而,這樣難教的孩子怎麼教?這肯定是教師們頭疼且無奈的問題。肯定是要有同理心。在《街頭日記》裡面,愛林是通過讓學生們寫日記的方式走進孩子們的內心,讓教育建立在充分了解之上。

【我能做什麼?】

這關注的問題是,教師是否總是要那麼偉大?要為學生奉獻一切?像影片中的愛林無暇顧及家庭直至離婚境地,這是否值得?

首先,我們要知道,不單單是教師,不管什麼職業,只要想在工作崗位上做出成就(或小成績),都必須付出很多,至少要比一起工作的同事付出得更多。

更何況我國現代的教育是公益性的事業。這點老師強調了很多回,但我還是表示懷疑,不能就因為給教育扣上了公益的偉大高帽就活該當老師的工資不高待遇不高卻還要為學生春蠶到死蠟炬成灰才可休?

或許我們現在看來某些老師實在是偉大高尚不可攀,但只是我們沒有進入她的境遇當中去。她不是因為本身的偉大和高尚的情操才當的老師,而是在當老師的過程中逐漸變得偉大高尚起來的。

我們應該更多地思考,作為老師,我們能做什麼?我們能為孩子們帶去什麼?是切切實實的東西,而非抽象地概念。

我們的能力都是有限的,但只要盡力,便可無悔。

【為什麼要關注後進生?】

是不是只要這些後進生不會損害社會的相對穩定,不礙著他人的利益,那麼就可以完全不需要去顧及他們?

那麼為什麼我們還總是要關注後進生呢?

有一個詞叫「反哺」。美國的種族問題一如我國的城鄉問題。美國現今的發展是建立在剝奪了當初印第安人的資源上的,包括剝奪亞裔、黑人的勞動力也是。所以現在有色人種成為社會的弱勢群體,其實是社會造成的,所以當經濟發展到一定程度,社會還是給為他們的處境負責。同理,中國現在城市的發展是以犧牲農村帶來的,現在是城市反哺農村的時候了。而不是因為覺得他們拖了社會的後腿就對他們不管不顧,他們也是社會的組成部份。

在一個社會中,如果A沒有創造財富,即使他看起來「無公害」,但實際上他在消耗和剝奪他人創造的財富。但如果教育讓A成為了創造者,即使創造的財富很少,但只要他自給自足,也算是為社會做貢獻。

所以我們要關注後進生。

教育作為公益性事業,是面向大眾的。我國的教育還是在往大眾教育發展(即使現在被菁英教育捆綁著),而一個面向大眾的教育就不能脫離對後進生的關注。