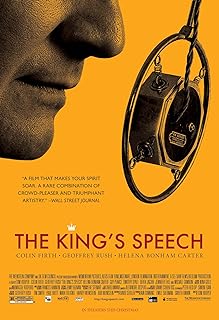

電影訊息

電影評論更多影評

2015-02-03 02:20:33

精神與靈魂的重量

總是有不同的聲音,通過影像、旋律、文字、情緒傳誦同一個美好的箴言——最大的敵人是你自己,自己要拯救自己。一百年前,成功勵志導師奧爾森.馬登博士把他從蘇格蘭作家塞繆爾.斯邁爾斯那裡傳承來的智慧花朵栽種在了無數人的心裡,被「馬登精神」感召的,除了美國第25任總統威廉.麥金利,中國著名文學家林語堂,成人教育之父戴爾.卡耐基等,也許還有電影《國王的演講》中那位充滿愛與力量的無執照語言心理治療師傑弗里.拉什。

不要被「國王的演講」這五個嚴肅而又古板的組合詞阻撓了看片的興趣,其實,這是一部不落窠臼的文藝歷史劇,有一點拒人千里,然靠近卻內含別有洞天。會特別明確地意識到整部劇的各種優秀,雕塑般的立體人像,角色平民化,頗具親和力的勵志話題,立意不拘一格,傳統的記敘格式佈置在精細寫意的英倫風光里,宮廷內外,忽視複雜的世俗凡庸,純粹真摯的情感替代虛以委蛇的社交,等等精彩,輔佐著單一的故事線索,綻放出了一朵政劇中的奇葩。

影片從約克公爵艾伯特一次失敗的演講開始。公爵夫人為了治好丈夫口吃的毛病四處奔走,憑著報紙上的一則小廣告,親自屈駕上門在一間簡陋的診所里找到了膽大心細不拘一格的治療師羅格。但是萬念俱灰的艾伯特並沒有對羅格的治療抱任何希望。

原來,艾伯特公爵打從記事起就口吃,似乎處處被人歧視,甚至連奶媽都喜歡哥哥而不喜歡自己。在艾伯特的父親,喬治五世去世後,他那隻愛美人不愛江山的哥哥愛德華,為了娶離過兩次婚的辛普森而毅然把王位讓給了他。可是,艾伯特內心充滿自卑,並沒有勇氣挑起大樑。他一直都覺得自己沒有哥哥強,他認為自己不配當國王

本片的編劇大衛賽德勒並沒有讓這個故事落入以如何治療為主線的俗套,而是把筆墨更多地放在了艾伯特和羅格的關係上。他著力於通過很多細節,比如他和妻子和女兒的關係,和父親和哥哥的關係,來描述他的靦腆和善良。而視覺上,導演經常在攝影和剪輯上用全景或中景把人物擠在畫面的一個角落來體現出一個飽受心理生理困擾的國王。

事實上,任何人的口吃都是終生不愈的,而治療師能做到的只是教他們如何應付口不對心的狀況。擁有迷人的口才就像任何華麗的衣服一樣,它並不能體現一個人內心是否充滿智慧和善良。而編劇恰恰抓住了整個故事的精髓:羅格之所以對艾伯特的治療孜孜不倦、鍥而不捨,並不是因為他是個公爵或是國王,更重要的是他看到了艾伯特內心的勇敢和善良,他比艾伯特自己還堅信他會成為一個稱職的好國王。所以羅格一直在做的只是幫一隻醜小鴨發掘自己的潛力。而艾伯特最終感悟到:作為一個國王,他之所以能坐在那裡擁有無上的權力,不是因為他的口才,而是百姓的信任和認可給了他力量。

日前剛好看到的一篇題為《被誤解的貴族》的文章。文中說:今天的中國,很多人把貴族誤解為特權、隨心所欲和奢侈享受的代名詞。可是當他們把孩子送往英國的貴族學校以後才發現,這些學校讓學生們睡硬板床,吃粗茶淡飯,每天還要接受非常艱苦嚴格的訓練,甚至比平民學校還要辛苦。中國人大概怎麼也弄不明白這些「苦行僧」式的生活同貴族精神究竟有何聯繫。殊不知,西方人所崇尚的貴族精神不是暴發戶精神,它從來不與平民精神對立,更不意味著養尊處優的生活方式,它的核心價值是一個民族的榮譽,責任和進取。

評論