2015-02-01 22:31:22

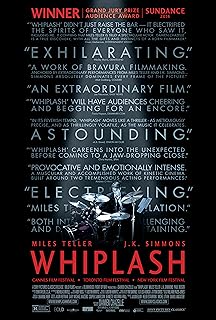

註解Whiplash

************這篇影評可能有雷************

DoubleTime Swing 是全片鼓手技巧的線索。正常情況下的Swing tempo一般是在80-200bpm 之間, 將正常速度翻倍,有些bebop曲目用到300以上的速度,實為鼓手挑戰。 [mikkeydee出品] 魔鬼導師為了在比賽中奪冠,拼命上高難度曲目,也在偏執的不斷尋找,試用能夠 上極速swing的鼓手。

片名Whiplash 取得是一箭三雕主題曲Whiplash 本身就是存在的曲目,鞭打又隱喻魔頭對鼓手的無限鞭撻,第三層含義我就要呵呵所有的影評人了。影片所講述主人公和魔頭追求的double time swing 極速,爵士鼓有一個Moeller technique 是很多人追求的一個技巧,用來達到高速,其中的重要動作就叫Whiplash. [mikkeydee出品]

全片最為精彩的一段其實是在前部 – 新生鼓手Andrew Neyman第一次參加樂隊排練,擔任原高年級鼓手的助手,負責翻譜。樂隊演奏的一首fusion風格樂曲即電影主題曲Whiplash。是14/8節拍的。[mikkeydee出品] 也可簡單的理解為7拍子。對一般人來說都是二拍子四拍子比較好跟,7拍子上手就顯示了樂隊基準起點頗高。也可以看到Andrew 在第一次參練前,不斷在譜子上標註2+3+2這樣的分拍提示,這小細節鼓手都能心領神會。

魔鬼教頭用精密的耳朵捕捉到了有人跑調,便讓木管聲部和銅管聲部份別演奏一次第115小節。

20:26 「Reeds」– 這個詞沒有翻出,難倒字幕組不奇怪--- 是個冷僻的用法。

管樂一般都分為木管聲部和銅管聲部。所有的管都是木管,包括長笛,雙簧管,單簧管(黑管),薩克管(薩克斯風)巴松(大管)等,所有的號都是銅管,包括圓號,小號,長號,大號,太陽號等。

爵士樂big band組合中的木管一般是單簧管和薩克管,這兩種樂器都使用哨片Reed作為振動音源的,所以很自然的可以叫它們為Reeds。 管絃樂團則因為有長笛這一唇振樂器而不能叫這個綽號,一般正統叫法還是woodwinds. pipes或者乾脆woods. 要問為什麼木管聲部看上去都不是木頭做的,自行補習下基礎知識。

20:21 「Bones」 銅管聲部 – 同上也是個像形俚語了。一般隨口叫Horns - 或標準用語Brass。

25:13 「let’s hear some fills」 --- 翻譯組顯然錯聽成了「let’s hear some feels」 (有點兒感覺) 。 原句的意思是「這裡打一點過鼓(加花填充)」, 魔頭的手勢也幫助說明了 – 這個過門要加個花兒,別老打節奏型。

25:56 , 魔頭指導菜鳥Neyman --- 「Down beat on 18」 不是說從18小節開始,而是「在第18小節的第一拍你得重音踩出來」,downbeat ---- 不展開了。緊接著下一句,字幕一輩子不能理解 – 「Bar 17, the AND of 4」 . 第十七小節,第四拍的第三個十六分音符。英語細分每個四分音符拍子的方法很好用,可惜在國內沒怎麼鋪開,1-e-and-a, 2-e-and-a, 3….. 這裡的and就是每個拍子的第三個小點(當然這種數拍法前提是基於把每個拍子分成四個小點的)。

54分左右,魔頭開始跟樂手們講述那個不幸死於車禍的前樂隊成員小號手Sean的故事。 「 I came across a kid whowas working on his scales…」 注意,這是說我碰到了一個正在「練音階」的小傢伙。練音階是各門樂器的基本功,往往都是枯燥乏味但每日必究。字幕為「調音階」,要調的話只有調音準的。

影片的編劇及導演Damien居然是85年的。後生可畏啊。自小習鼓,也遇到過非常嚴厲的老師,積累了創作靈感。作為小製作影片上映後的成績顯然是十分輝煌的。居然還能在中國的文藝青年中獲得一定反響,也算是不溫不火的爵士樂激起的一點漣漪吧。不過音樂圈裡就很難給好評了。指出了幾點:

Jo瓊斯 對Charlie Parker砸的那個鑔片是帶著鼓勵和戲謔的意味,並非像魔頭那樣憤怒而暴力,且當時是對著腳並非對著頭去的。這個爵士史細節是不該被誤讀誤傳的。

影片誤導很多年輕音樂學習者和家長,認為靠瘋狂逼練能變成天才,事實上人的動作神經極限是與生俱來的,沒有天賦怎麼練都是沒用的。至於那種流血打鼓的鏡頭簡直就是個愚蠢的笑話。

主演菜鳥的Miles Teller原來也是個學過些鼓的年輕人。很顯然他是學對稱式握槌的,[mikkeydee出品]為了拍片臨時突擊學了爵士樂常用的傳統式握槌,也就是左手虎口橫執鼓槌。這玩意兒不是幾星期搞得定的,很顯然片中主人公打鼓的左手手勢,老煙槍一看就是不會抽菸的難得夾枝煙那種感覺。

最後提醒下,除了影片最開始菜鳥獨自練功,被魔頭髮現那段是真打真錄,其他所有的都是先錄音再用mtv方式播錄音現場配動作拍攝的。真正的英雄 – 影片的錄音鼓手 ,製片方並沒有在credit中列舉,真是個成熟老到的錄音鼓手。不但駕輕就熟演奏所有曲目和solo,更是將男主的錯誤演繹得惟妙惟肖,這需要超高的控制能力。學樂器的明白一旦自己會正確演奏一個部份,很難故意奏錯,因為大腦根本 不允許。幕後英雄之謎是最有魅力的一點,好比Top Gear中的神秘職業賽車手Stig,永遠戴頭盔示人。