2015-01-16 03:28:19

沙子上的腳印

************這篇影評可能有雷************

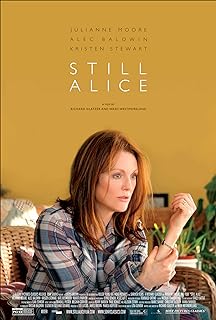

朱麗安·摩爾在2014年奉獻了兩部不容忽視的力作,一部是神秘叵測的《星圖》,而另一部就是《依然愛麗絲》。

朱麗安讓我們見識了歲月可以給一個人帶來什麼,不僅僅是皺紋、衰老,還有驚艷絕倫的演技,在狹小空間裡所累積和沉澱的豐富戲劇經驗和強大卻又與收斂同在的藝術表達力。她幾乎可以在短時間內在完全分裂和對立的兩個角色間遊走、轉換,出色的詮釋人物。這種本事在當今的美國電影界,沒有幾個女演員可以做到。

兩個女主角身份和性格迥異。《星圖》里哈瓦娜虛榮、瘋狂,同時哈瓦娜又有身為明星的精緻妝容和入潮打扮,雖然歇斯底里,但她看上去的確非常有明星的派頭和吸引力,朱麗安表現了哈瓦娜之所以成為明星的理由和氣勢,野心與驕橫;《依然愛麗絲》中的愛麗絲是名高級知識分子,朱麗安展現了愛麗絲超強的自製力和冷靜,隨著病情的加深,愛麗絲漸趨幼稚、單純,有少許呆萌的可愛,無憂無慮下的心酸;朱麗安使用喜劇的表演方式來演繹了這個悲劇性的人物,令人動容。

《星圖》這個名字的翻譯存在問題,在中文語境中會引起誤解和歧義,它的英文原名叫《Maps to The Stars》,意指在好萊塢售賣的一種明星住址地圖,這種地圖只是粗略點明一些明星的豪宅住址,算是一種在好萊塢旅遊的紀念品。電影本身是關於好萊塢明星們的殘酷故事,他們被強迫過早表演和遭到隱形虐待的童年,行業內部冷酷且壓力巨大的競爭,明星們內心的虛榮與欲壑難平,他們在華麗和完美生活的表面下那些難以啟齒的家族紛爭和醜聞,光鮮外表下的空虛迷茫。這部故弄玄虛的電影如果沒有朱麗安摩爾爆發力十足的表演撐台,很容易淪為二等貨色,雖然導演投機取巧地使用了一些心理學的概念和邏輯片段,但還是無法掩蓋住這部電影在故事核心上的草率和空洞,它甚至沒有講完故事就結束了,僅僅留下一些片段、碎片,讓人覺得莫名其妙,也因此突兀地擁有了一些玄謎的魅力。這部根本就沒完成的電影充分說明導演既沒有學好系統心理學,又沒有寫好劇本。雖然電影並沒削弱朱麗安摩爾對女明星哈瓦娜的苦心構建,哈瓦娜令人過目難忘,但整部電影構思上的混亂和虎頭蛇尾侷限了她這個殿堂級的表演(朱麗安憑藉此片獲得第72屆金球獎電影喜劇類 最佳女主角提名,第67屆坎城節主競賽單元 最佳女演員)

在《依然愛麗絲》里,朱麗安飾演知名語言學家,哈佛大學認知心理學教授愛麗絲·郝蘭,愛麗絲是一位出色的學者,同時也是一位傳統女性。多年來,她不僅發表眾多相關領域基礎性的著作、理論;也撫育了三個孩子,照顧了自己美滿的家庭。朱麗安完整表演了愛麗絲患上阿爾茲海默病之後是如何一步步喪失記憶,最後失去一切:包括她優異而堅固的學術記憶、她的孩子們、也包括不再熟悉的丈夫和家。但這部電影的完成度依然不高,沒有明確的著力點;表達含糊,令人難得要領。

失憶的愛麗絲最後記得的詞只有:愛(Love)。實際上,愛沒有貫穿這部電影始終。在她患病後,她丈夫在忍耐和愛的面具背後總是不小心暴露厭煩和無能為力。他不願意放棄蒸蒸日上的研究工作,一意孤行要離開家去地址遙遠的其他大學,這意味是失憶的愛麗絲失去了親人的照顧,而不得不與陌生的保姆為伴。「你一定不願意留下來再看我這張痴呆的臉」,愛麗絲對他說。當愛麗絲患病嚴重時,在雪糕鋪她的丈夫問她:「你願不願意離開這裡?」,愛麗絲茫然地回答:「離開這裡?可我們還沒有吃完甜點」。其實她丈夫意思是要把她送進療養院(說直接點就是關懷會所,老人院)。從這些真實的關係微妙變化的片段中,我們能嗅到些微黑暗的氣息,存在於這個中產階級家庭裡的,陰影那隱約的面孔無法被平靜的生活表面所遮掩。

阿爾茲海默病這種病最可怕的地方並不在於它會喪失全部的記憶力;而在於它具有遺傳性,愛麗絲的女性後代全部都有它的顯性基因,發病率為100%。這意味著不僅是愛麗絲要在學術生涯的盛年遭遇這沉重的打擊,前功盡棄;也意味著她的女兒們和外孫女們在未來某個不確定的時間與這種疾病遭遇。

愛麗絲越快地丟失記憶,她的家人似乎也在以越快的速度遠離她,在最後的一段情節中,丈夫跟大女兒邊說話,他們倆處於一端,鏡頭的另一端是獨坐的愛麗絲,她迷惑地看著他們。鏡頭的調度顯得這家人離得分外遙遠。最終愛麗絲從一個五十歲,在學術研究年紀上正年富力強的幹練女人,變為了惶恐迷惑的老人,她臉色蒼白,大小便失禁(因為她經常忘記廁所在哪兒),不認識身邊的人,不認識自己的家,也不認識自己。溺浸於遺忘的她沒有從家人那裡得到有力的幫助和打撈——這也許是真實的人生狀態,當人自身衰落的時候,似乎是至親都無法相助的事。我們即使可以做到愛彼此,也無法做到拯救彼此的命運。整部電影呈現了愛麗絲自己的掙扎,她一直作為生活強者的倔強、不服輸和勤奮,每天她都強迫自己記一些單詞,與根本無法抗衡的失憶相抗衡,但依舊被疾病慢慢拖進遺忘的深淵,這就是自然和命運的力量,它就像一個不容置疑的漩渦,席捲屬於它的所有東西,任何人都不得插手。掙紮在宿命強悍的身影下顯得如此渺弱,從這一點上來說,愛(Love)並不是這部電影的落腳點,這部電影的落腳點其實是——Destiny(命運)。

朱麗安·摩爾完美演繹了愛麗絲的淪陷,她起初的樂觀、堅強、試圖自救與控制生活;到最後她的驚恐、迷惑與孤獨,生活在漸漸失控,她變成了木然固坐在沙發上的一尊雕像。當她跑步時,突然忘記了回家的路。鏡頭變成了短焦鏡頭,原本清晰的背景頓時變得模糊,只有近景中的愛麗絲能被看到,周圍一切的建築物和人都融進了模糊中,遠景虛焦暗示著愛麗絲的失憶和焦急,她認不出環境,忘記了歸途。

以鏡頭來表現人物的內心是很多電影常常使用的手法,是一種經典的電影語言,在《桃姐》中,桃姐第一次進入養老院時,她所看到的養老院內景也是短焦鏡,環境都是模糊恍惚的,鏡頭輕晃,當時桃姐並沒有失憶,導演運用模糊的背景鏡頭來傳神表達人物內心的輕微崩潰和不安。

阿爾茲海默病用無形的牆壁把愛麗絲困住了,身為語言學家她忘記了所有的語言、詞彙、組織詞彙的能力。不能再接受交流,忘記表達。她無法認知世界,也忘記了自己,形成了向內和向外的雙重遺忘、兩次遺失,重疊的打擊與混亂。

這就是這種疾病的可怕之處,就像一次死亡,而且是真正意義上的死亡:徒有肉體,卻已失去意識。你只能對當下有反應,過了這一瞬,你就會忘記這一瞬。越到電影的末端,我們越能感受這種疾病的兇狠,它的殺人於無形,失憶是如何剝奪生命感和存在感,如何使你身心分離。人在面臨疾病時那種無力和脆弱,像被命運的牢籠囚縛的弱鳥,只能被重重纏縛,苟延殘喘,等待結局。

如果說諾蘭的《星際穿越》向我們展示了一個深邃而充滿奇蹟的外部世界,那《依然愛麗絲》則向我們展示了我們的身體內部的很多秘密,包括無法解釋的疾病,突然的失憶(有心理學家指出,失憶其實是病人自身的心理選擇,選擇去遺忘),生活悄然的斷鏈,生命陡然的病變。秘密密密麻麻,秘密無窮無盡,它們就像多米諾骨牌那樣羅列著,觸到第一個,就會迅速開始下面一切的運轉和循環,一系列的響應和反饋,嚴密無縫,無人倖免。我們對宇宙和自我都一無所知。宇宙有神秘的黑洞和時空,而我們內部也有著我們無法解釋和認知的眾多現象和因果、很多空白、很多謎語,這些我們從來都不認識的東西,共同構成了我們的生活,形成了我們的根基。

愛麗絲在失憶,其實我們正常人也在失憶,不過我們失憶得慢些。年輕時走過的路、經歷的人、見過的風景、遇見的挫折、得到的收穫,年紀大一點就漸漸記憶模糊了,僅僅能記住一些片段,它們彷彿完全代表了當時的事件,很多細節已無法追憶。從這個層面說,我們的記憶是不太牢靠的,很多都在模稜兩可中,很多也許被我們後來粉飾了,我們也在過失憶的人生,不小心忘記的事、封存的人名、或故意忘記的痛苦、被掩蓋的往昔。愛麗絲走得快些,我們走得慢些,要到老朽之年才能遺忘,辛辛苦苦過了一生,想牢牢抓住很多東西,窮盡一生想要記住;可到了生命的末端,命運教我們從容放手、逐一忘記。這樣看來,人生就像一個循環,一次週而復始,一次開始和結尾的重合;它不是一條直行線,而更像彎曲的圓形,在生命的暮年,我們將與自己的初始重逢,結局將跟開端咬合。我們將毫無牽掛地來臨,也將兩手空空著離去。

我突然感覺生活本身也很像一次行為藝術,對不?它想向我們揭示一些真相,關於人生的,雖然我還看不清楚,卻已經感受到了它們。

看到愛麗絲那麼辛苦去追蹤自己的痕跡,包括她最後絕望時要吞藥自殺卻忘記了藥放在哪裡,我突然想起了2014年諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾說過的話,莫迪亞諾不僅是小說家和劇作家,更是一位存在主義的哲學家,他曾說過:我們每個人都像「我們在沙子上的腳印,只能保留幾秒鐘,每個人都不像自己想像得那麼具體,那麼有血有肉,本質上,我們都是留在一個空間、一個環境裡的痕跡的總和,這痕跡可以諦聽、審視、分辨、記憶,卻又常常無可倚賴。」

從這個意義上來說,我們和愛麗絲行走在同一條路上。年輕時攫取、好勝、不甘、自強、開闢和建立自我和人際關係;年邁時衰退、忘記、放手,自我和關係歸零。生活有得有失,人生有收有放,有開始有結束,也挺好,算是有所交代;風起雲湧,命運無常,你我都要歷盡。

「大家都沒有變老,隨著時光的流逝,許許多多的人和事到最後都會讓你覺得特別滑稽可笑和微不足道,對此你投去孩子般的目光」——莫迪亞諾《青春咖啡館》(署名黨阿飛,轉載請註明作者名及出處「豆瓣電影」並與作者取得聯繫,違者必究!)