2014-12-18 04:14:42

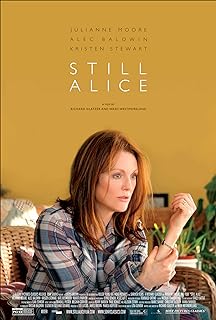

《依然愛麗絲》:消逝的過去

************這篇影評可能有雷************

最近這些年,幾部講述阿茲海默症的電影引起關注。首先是薩拉.波莉根據著名作家愛麗絲.門羅短篇小說《熊從山那邊來》改編的《柳暗花明》(Away from her),然後是著名大導演麥可.哈內克在2012年拍攝的那部讓人感動而震驚的《愛》(Amour),而這一部由朱利安.摩爾主演的《依然愛麗絲》講述的同樣是阿茲海默症的故事。與前面兩部電影不同的是,摩爾所扮演的愛麗絲剛過五十歲,卻患上了阿茲海默症。

直到如今,人類對於阿茲海默症這個病依舊束手無策,而同時因為這個病所導致的癥狀更加引起了一些其他類型疾病所沒有的複雜情況。電影中愛麗絲對丈夫說,她情願患上的是癌症,這樣就不用面對阿茲海默症接下來所導致的失憶。而失憶,這或許是人類最恐懼的事情之一,記憶消失所導致的一系列後果是直到現在我們都無法面對或是應付的。無論是《柳暗花明》中覺得可以應對妻子失憶的丈夫,還是在一起生活了大半輩子的老夫妻,他們一開始的堅持和肯定都最終在接下來不可預料的現狀下奔潰。在《柳暗花明》中有這樣殘忍而讓人心碎的一幕,住在療養院的妻子徹底忘記了自己的丈夫。他完完全全成了陌生人,禮貌地打招呼然後走過。這或許就是阿茲海默這個疾病所帶來的最大傷害之一,讓我們遺忘那些我們所深愛的的親人,無論是誰,最終都變成陌生人。

很大程度上,組成我們自身的並不是這個獨立的肉體,組成它的需要自我意識與他人的雙重肯定。即一方面首先我們自己要知道自己是誰,擁有意識和理智來解決自己的疑問和矛盾;另一方面,我們又需要其他人(他者)來證明白己的存在和處於社會中的關係。人際關係本身就是塑造人的一種手段。而對於這兩方面的要求,最終又都會在我們的記憶中連接。記憶首先讓我們自己知道自己是誰,同時也向我們反應了他人與自己的關係。所以最終構成我們的很大一部份是我們的過去、他人和我們自己所擁有的那些記憶。而阿茲海默症首先破壞的正是對我們來說舉足輕重的記憶。

所以當阿茲海默開始吞噬我們的記憶,曾經充滿故事的畫紙上的痕跡開始漸漸消失,就像辛波斯卡在《金婚紀念日》這首詩里所寫的那樣「一如所有的顏色都褪成了白色」。最終剩下的只有白紙一張,這個時候一切都重新來過,卻又像金魚那樣只能保持短暫的記憶,所以深處漩渦正中的愛麗絲最終會變得像諾蘭電影《記憶碎片》中的主人公一樣,永遠在忘記剛才發生的事情,此刻瞬間變成過去,而開始回憶就已經忘記。隨著病情的加重,愛麗絲意識到自己最終會變成療養院中那些神情迷茫,眼睛裡空空蕩蕩的老年人,所以她開始在自己還剩記憶和理性的時候把之後的事情計劃好。

電影中愛麗絲提前準備自己在未來病情嚴重時自殺和她告訴丈夫自己希望得到是癌症的潛在原因相同,都是因為人在失去記憶,遺忘自己和身邊其他人這個過程中所導致的尊嚴盡失導致。一方面她知道自己最終會成為丈夫和孩子們的負擔,而更嚴重的是,在這個她完全無法對抗的吞噬過程中,她將會在某個突然清醒的時候意識到自己同時在失去尊嚴和作為一個人最基本的一切。愛麗絲突然找不到廁所,而尿濕了褲子;她是如此優秀和聰明的大學教授,最後竟然連自己是誰或回家的路都不知道。這些對於無論是像愛麗絲這樣的教授而言,還是其他任何人都是一件承受羞辱的過程。阿茲海默只是吞噬記憶,但它卻會連鎖般的引起其後眾多關乎人格與尊嚴的傷害。

無論是《柳暗花明》還是《愛》最終都沒有給出任何像「救贖」的東西,事情就這樣了,生活如此了,記憶沒有了,生活還在繼續。一切都這樣了。在哈內克的《愛》中,故事最終更是走向了令人恐懼和心碎的結局。在《依然愛麗絲》中,導演嘗試著找出在這樣情況下人們應該如何面對或是還能做些什麼。在電影最後,小女兒莉迪亞讀著《天使在美國》給已經記憶模糊,甚至說話都開始困難的愛麗絲聽,問她是否知道故事講的是什麼。愛麗絲說是愛,講的是愛。這是導演所給我們的第一個資訊,而在這之前,在愛麗絲還處於病情早期的時候,她給阿茲海默症協會做了一個演講,在這篇感人至深的道出阿茲海默症患者內心的演講里,她提到「活在當下」,提到「並不是痛苦,而是掙扎。掙紮著融入,掙紮著繼續,掙紮著和過去保持聯繫」,同時也提到「每一天依舊有純粹的快樂和愉悅」。「活在當下」這或許是導演希望告訴我們的最重要一點,即使對於阿茲海默症患者而言同樣如此。即使最終只剩下金魚般的記憶,但依舊還有那麼短暫的時刻,忘記了然後會有另外一個時刻。即使這些短暫的好似小紙片的時刻並不會再存在任何聯繫了,這或許會導致恐慌,但這已經不再重要,就記住當下!

如果沒有記憶,普魯斯特不可能寫出如此鴻篇巨製而充滿歲月魅力的《追憶似水年華》,我們都被切斷,孤立地站在一塊陌生的地方。我們是否真的想過,如果那些記憶都不再存在聯繫,無法進行各自的交流,我們所能擁有的只有此刻的記憶,我們又會變成什麼樣?這或許是個恐怖的問題,因為我們將不得不面對像《記憶碎片》主角那樣痛苦地尋找自己的過程,因為對於人類而言,知道我們是誰永遠是個無比重要的問題。同時,對於那些深愛的人,記住他們同樣如此。

在文章最後,我必須說一下我最喜歡的演員朱利安.摩爾的演技。在這部電影中,其他人都是打醬油,整部電影中她一個人在表演。並且不同於那些爆髮式的表演方法(像去年的《八月:奧色治郡》),摩爾在這部電影中的表演內斂而克制。每一個表情點到為止,所有表演都向內收縮,最終在中心形成一個巨大的磁場。我在自己最喜歡的電影《時時刻刻》中就注意到她的這一種表演方式。那些神經質似得不安和恐慌,臉上稍縱即逝的悲傷和痛苦,淚水不知不覺的流出眼眶……對於這樣的表演方式,或許在一開始看的時候不會產生多大的共鳴,但它卻能在不知不覺中形成水緩慢滲進海綿中的效果,讓人回味無窮。就好像華裔導演陳俊彥拍攝的那部《人來人往》(Pit Shop)一樣,簡簡單單的電影小品,卻會讓人產生無比巨大的「後反應」回味。

2014 12. 17 晚上