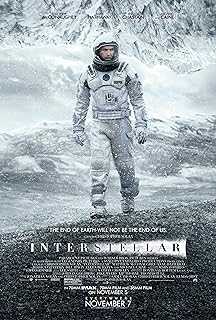

電影訊息

電影評論更多影評

2014-12-01 03:43:48

【王涵:物理八卦】星際穿越、相對論和Kip Thorne

z這是一篇「戲說+八卦+觀後感」的文章,筆者主要的目的,是做個紀念。其中更多的是一些物理八卦,而且筆者一扯這些東西就收不住,然而有關電影中的一些橋段,雖有涉及,卻並不多。請各位看官知悉。

1.這部電影對筆者的特殊意義:跟Interstellar套個近乎:

1.1從師承上,往Interstellar上套個近乎:

本人和太太在美國讀天體物理PhD的時候,導師是華盛頓 University 的Clifford Will教授,而本片的Executive Producer之一的Kip Thorne又是Clifford Will的博士導師,所以儘管本人在學術上算是相對論界不入流的小人物,但從師承上來說,算是Kip Thorne的嫡親徒孫。換句提高Bigger的話說「這是俺師爺出品的電影」。

順便說一句:前幾天有朋友說到生活大爆炸裡的Sheldon認不認識Kip Thorne,我記得有一集裡面,Sheldon說要去聽Kip Thorne的講座,所以Sheldon對Kip應該是屬於敬仰的那種吧。在物理學界來說,Kip Thorne與霍金是同級別的人物(實際上兩人也是非常好的朋友),而Sheldon遇到霍金時候有多緊張,我記得有一集裡演過的。嘿嘿。

1.2「2006年,那是一個冬天」,再往Interstellar上套個近乎:

相對論這個圈子說小不小,說大不大。不知道從什麼時候開始,這個圈子裡比較重要的學者過60歲生日的時候,大家都會聚在一起開個學術會議,順帶為其辦一個生日fest。印象里Kip Thorne的生日Kip Fest是2000年開的。而2006年的時候,趕上我導師60歲生日,於是就在我們學校搞了一次相對論的會議(2006 Midwest relativity meeting),開了Cliff Fest。

當天晚宴,恰巧安排我和Kip及其夫人Carolee一桌,那次應該是俺第一次在非正式學術的場合和Kip接觸,也是在那晚的餐桌上第一次聽Kip說起前些時候史匹柏大叔找他,希望他寫個劇本。用Kip的話來說,其目標是要拍一部「時空旅行、平行宇宙、但又不違反物理定律」的電影。由於Kip是俺們這個圈子裡大神一樣的人物,因此之後雖然偶2009年離開物理界,來到金融圈子裡混飯吃,但仍會時不時的關心一下那個電影的進度。8年磨一劍,真是等的花都要謝了。好在電影從製片、導演到演員,沒有一個是低規格的,算是對得起俺們的苦等。而片中一些對奇異物理現象深入淺出的解釋,簡直就是當年讀書、搞研究時候的情景再現,八年過去,物是人非,看完差點掉眼淚。扯遠了… …

1.3 Michael Caine扮演的Prof. Brand與Thorne的關係

Interstellar裡面,當型男主角走進NASA那個會議室,Michael Caine扮演的Prof. Brand第一次出場的時候,俺直接就叫出聲來了,那活脫脫就是一個當年有頭髮時候的Kip Thorne的形象(好像08年之後Kip Thorne開始剃光頭,偶戲稱之為「龜仙人老爺爺造型」)。偶認為,Michael Caine就是按照Thorne的形象來裝扮的。此前也一直有傳言Kip可能會在片中扮演一個角色,最終以Michael Caine來出演,也算了不錯。當然,像不像這個事情,仁者見仁智者見智。

2. Kip Thorne與理論物理界的Wheeler系

要八Kip Thorne,就得從他的導師John Archibald Wheeler開始談起。Wheeler本人在研究方面已經是大牛了,但Wheeler對理論物理學界更大兩件貢獻,第一個,是在學界對相對論理論的理解,從「幾何化」向「物理化」過程中,做了非常多的貢獻;第二個,是Wheeler一系培養了大量牛X的徒子徒孫,Wheeler的學生里,除了Kip Thorne之外,還有大名鼎鼎的費曼。

2.1相對論:數學還是物理?

【註:本部份有一些物理內容,和Interstellar無關,主要是為後面八卦Wheeler用的,無興趣者可跳過】

物理理論的發展史上,數學在其中一直起著非常重要的作用。例如經典力學的發展,就離不開牛頓、萊布尼茲等人對微積分的貢獻。但至少整個經典理論裡面,數學更多的是一種輔助的作用,物理的本源仍然是可以獨立於數學存在的。而到了老愛的廣義相對論這裡,情況就變了。

簡單的一個結論,狹義相對論是有一個有關世界觀的理論,而廣義相對論,則是將這種世界觀拓展到了有引力存在的情況下。

所謂的狹義相對論的世界觀,即是說,在狹義相對論之前,人類是從「三維空間+一維時間」的角度去理解世界的。而老愛的狹義相對論,第一次把「空間+時間」放在了一起,讓我們從「四維時空」的角度去理解這個世界。

」4維」時空到底有啥特別的呢?簡單的來說,如果我們認為世界的本質應該用四維時空來描述(其中包括3維空間+1維時間),那麼時間僅僅是某個物理量在時間軸上的投影。就像我們在中學解析幾何中學到的那樣,對於X-Y直角座標系中的一個向量,我們可以通過垂直投影的方式,讀出這個向量在兩個軸上投影的長度。但如果我們將座標軸本身(順時針或逆時針)旋轉一下,則儘管這個向量本身沒有任何的變化,但我們在新座標軸上讀出的兩個投影長度就發生了變化。換句話說,在這個問題裡面,這個向量是一個本質的東西,而其在各個座標系下的投影,會因為觀察角度和立場(座標系)的不同而不同、並非物理本質。

如果我們把上面的Y軸,想像成時間軸,則會發生什麼呢?明白了吧?簡而言之,老愛的狹義相對論,認為我們應該用四維時空來描述世界,時間只是和空間的x, y, z維度一樣,並非物理現象的本質,而是物理現象(準確來說是物理事件event)在座標軸上的一個投影。當觀察者所處的座標系(觀察系)不同,距離(比如尺子的長端),時間(或者說時鐘的快慢)就會有差異。

在經典物理學中,引力和電磁力是有比較完備理論的。但是,老愛在狹義相對論裡面,是沒有考慮引力的。狹義相對論和經典的電磁學結合的很好,但當老愛開始考慮把引力也納入相對論的框架時,開始遇到問題。最終的解決辦法,是通過黎曼幾何,即老愛用時空彎曲來解釋了引力的本質。

關於時空彎曲和引力的關係,一個科普讀物中常出現的例子:想像有一個巨大的床墊,其表面柔軟且平滑,我們在上面滾玻璃球。如果床墊上沒有別的東西,床墊是平的,則玻璃球在上面總是沿著直線運動(牛頓第一定律)。現在想像一下,我們在這個床墊的中間放一個很重的保齡球,這個時候,床墊的表面就發生了彎曲(中間陷下去了)。如果這個時候在上面玩玻璃球,玻璃球的軌跡就會不由自主的偏向中間的保齡球。對於速度慢或者一開始靜止的玻璃球,最終會掉到保齡球旁邊(俘獲)。而如果玻璃球的初速度比較快,且角度合適,玻璃球就會繞著保齡球轉上幾圈(軌道);如果速度再快一點,玻璃球的軌跡只是會在途徑保齡球附近時候發生比較明顯的彎曲,然後就跑遠了(逃逸)。

現在讓我們想像,中間的這個保齡球是太陽,床墊是四維時空,小玻璃球是行星。牛頓認為,行星的軌跡之所以會受到太陽的影響,是因為兩者之間有「引力」。而老愛認為,兩者之間的這種關係,本質可以用時空(床墊)彎曲來解釋。質量大小,決定了時空彎曲的程度。

上面的這個比方,只是科普讀物為了讓讀者理解,對老愛理論的一種簡化,實際上的情況複雜得多。但老愛的廣義相對論,把引力等同於時空彎曲,這是其最核心的理念。但這種處理方法,也帶來了一個麻煩,就是傳統意義上的數學在廣義相對論里很多都失效了。想像一下,彎曲時空有多麻煩,比方說,在平直時空裡面,兩條平行線是不會相交的,但彎曲時空中就不同。比如地球上所有的經度線,在赤道上的時候都是平行的,但都會在南極、北極兩個點上相較,這是因為地球表面是一個2維曲面。2維曲面已經如此複雜,現在來讓我們想像一下四維曲面。所以,為了更好的描述引力場下的相對論理論,必需要引入黎曼幾何。

2.2從物理的角度理解相對論:Wheeler系與MTW

前面說了,廣義相對論對於數學的要求很高,尤其是對於非平直時空的數學(黎曼幾何)。但就像李政道說過」數學書只有兩種,一種是看了一頁就看不下去的,另一種是看了第一句話就看不下去的「,物理學家儘管看起來都是nerds,但此nerds和數學家的那種nerds還是差了很多數量級的。黎曼幾何那種高深的東東,在20世紀初對物理學家來說還是很新鮮的玩意兒,所以老愛的理論誕生之後有一段時間裡,物理界的老少爺們兒們,大多數都是除了膜拜之外不知道該咋辦。就像愛丁頓接受採訪的那個經典段子:記者說」聽說您是世界上三個真正懂得相對論的人之一「,愛丁頓老爺回答」我得仔細想想第三個人是誰「。

理解相對論就得搞定黎曼幾何,弄不懂相對論主要是因為黎曼幾何沒學好。從本人在相對論的學習經歷來說,這個結論是對的,對於黎曼幾何的理解,的確有助於學好相對論。但過於執著於數學,又似乎有些脫離了物理學的本質。

應該說,在那些最初的年代裡,無數理論物理大牛,在如何使得」相對論更加物理,更加容易被物理界的新人們理解」方面,做出了巨大的貢獻。而這些精華最終彙集到了一本1000多頁的相對論聖經級別的教材–《gravitation》(中文翻譯成「引力論」)。這本書的三位作者,就是前面說到的Wheeler、和Interstellar有著千絲萬縷聯繫的Kip Thorne、以及Wheeler的另一個學生Misner。理論物理界喜歡用三位作者的last name來稱呼這本書,即Misner-Thorne-Wheeler,或者簡稱為MTW。

MTW中儘管彙集了前人很多的智慧,因此不能說其中所有內容全部都是三位作者的貢獻,但其在相對論界的地位,是絕對的No.1教材,其最大的貢獻,在於把物理和數學做了近乎完美的結合。我想,看完Interstellar的人,應該都會對其中那段」三維空間中的蟲洞是個球體」 深入淺出的解釋印象深刻。現在讓我們想像一下,在幾十年前,當所有人都不知道該怎麼樣讓學生對相對論入門的時候,突然出現了一本1000多頁的教材,其中覆蓋了從基礎到前沿幾乎所有相對論有關的分支,且其中幾乎對每個難懂的物理現象、公式都進行了類似前面「蟲洞」那樣深入淺出的解釋。這個影響有多大,不用說了吧?

順便說一句,由於MTW實在是太厚,因此後來Thorne的一名PhD學生,德國馬克思普朗克研究所的所長Bernard F. Schutz又出了一本輕薄版的《A first course in general relativity》,堪稱本科生學廣義相對論的不二之選。而為了解決相對論學習過程中,做題的問題,Thorne的另外兩個學生Lightman 和 Press又出了相對論學習最好的一本題集。可以說,基本上相對論這個圈子裡的人,絕大多數都是一路讀著Schutz, MTW,做著Lightman-Press的題目成長起來的。

任何物理問題都要用「普通人能讀懂的語言解釋清楚」,為什麼Wheeler繫在相對論和理論物理界如此舉足輕重,我想和Wheeler及其這一系中的各位牛人延續下來的特點是分不開(記得電影margin calls裡面,投行老大說「speak to me as if I am a child, or a golden retriver」,其實也是一樣的道理)。

順便說一句,在美國搞物理的那些年裡,實實在在感受到,美國的優秀學者們很多都是非常好的演講家。換句話說,就是能把「最複雜的內容用最平實易懂的語言表述出來」。舉個例子,讀博第一學期,學高等數學物理,有一節課一開始,俺們系那位大牛老師就說「讓我花10分鐘,給你們講清楚量子電動力學」,十分鐘之後,大家都明白了。而這一點上,後來俺去德國做博士後,以及回國以後,就深刻感受到美國這個理念的特殊性。無論是在德國,還是國內,似乎越牛的學者,越是」說話如天書,聽不懂是你自己笨」為準則。這個不知道是個啥原因。

扯遠了,還是那句話,大道至簡,Wheeler繫在相對論方面,把這一點發揮到了極致。為什麼Wheeler一系出現了那麼多牛人,我想與之是有很大關係的。

2.3 Wheeler、Thorne與「黑洞」、「蟲洞」及時空旅行

Interstellar里出現了很多天體的名稱,其中聽上去Bigger比較高的兩個,一個是黑洞(Black Hole)、一個是蟲洞(Wormhole)。Wheeler是最早在物理界公開使用黑洞這個名詞的人,他也是最早創造出「蟲洞」這個名詞,指出蟲洞可以被用來進行時空旅行的人。而Thorne的研究中,則有很多內容都與此有關。

其實在牛頓理論和相對論里,都存在這樣一個問題,當一個天體的質量太大的時候,引力會導致自身有收縮的趨勢,如果沒有足夠的其他力量相抵消,這個物體向內的塌縮就不可避免。舉個例子:我們的太陽。太陽巨大的能源來自於核聚變反應,換句話說,我們可以認為太陽是一個巨大的氫彈。由於這種聚變帶來的力量,使得太陽現在還不會塌縮(氫彈爆炸的時候,會把各種物質從內向外炸飛,這種力量是抵消太陽向內的引力的本源),但當最終其燃料用盡的時候,就有可能發生塌縮。如果質量像太陽這麼大的恆星,其塌縮到一定程度,會因為電子、或是中子的簡併力而最終變成白矮星或者中子星。而如果一個恆星的質量超過一個叫「錢德拉塞卡極限」的數值,其塌縮就沒有力量能夠抵消,最終這顆恆星就會收縮為一個點,這個點的質量很大,但體積是0,於是質量密度無窮大,是一個奇點。而離這個點距離比較近的地方(電影中所說的視介面, event horizon以內)的地方,由於引力太強,連光也無法逃逸。這是「黑洞」這一名詞的通常理解。(順便說一句,像太陽那麼大質量的一個恆星,塌縮後的視介面半徑大概是3公里,這質量和半徑兩者是線性關係,所以像interstellar裡面那個Gargantua那麼大視介面積的黑洞,大家可以想像有多大了吧)

「黑洞」這個詞的創始(推廣)人是Wheeler。據說是這樣的,1967年老先生在紐約開一個學術會,正講到引力塌縮的問題,不知道台下是哪個路人甲喊了一句「就叫這玩意兒黑洞吧」。老先生很興奮,於是這個名詞就這麼誕生了。

如果去讀MTW的話,裡面有很長的一段解釋,為什麼黑洞這個名詞是很貼切的。首先,黑洞為什麼是黑的?因為光跑不出來。其次,為什麼我們稱之為「洞「,物理的解釋是,如果有一個太空人掉進視介面的話,他看著自己的手錶,然後等啊等啊,會發現永遠也無法掉到中間的那個奇點上(撞上任何物質),也就是說,對太空人來說,這的確就是個掉進無底洞的感覺。怎麼樣,這個名詞貼切吧?

實際上的情況呢?反正問問法國人就知道了。「黑洞」一詞在法語的俚語裡面,是非常猥瑣的一個詞(對的,不要懷疑,就是你想的那個意思)。甚至於當第一次物理界有人給雜誌投稿用到這個詞的時候,那位法國的主編喊道:「除非我死掉了,否則絕對不會讓這麼猥瑣的詞彙出現在我的雜誌上」。最後的結果呢?「黑洞」這個詞在物理界的這幫宅男們中間迅速傳播,最終那位主編未能擋住」歷史的洪流」。幾年後,Wheeler老先生又創造了一個詞–「黑洞無毛」!!!個人的經驗來說,認識的法國人研究天體物理、相對論的不算太少,研究引力波的也有很多,但專注於研究黑洞的,好像還真不多。

蟲洞這個詞的創造者也是Wheeler,實際上「蟲洞「(1957)這個詞的出現比「黑洞」(1967)要早。1921年,Weyl在一篇論文裡,就提出了蟲洞的概念。從目前的理論來說,由於蟲洞的穩定存在(即允許一個物體來回通過),需要在其周圍有一圈穩定的負能量(而是密度為負值的能量)。所以在經典的框架下,是不存在這樣的蟲洞的。但由於在量子場論的框架下,真空並非真空,而是不斷的有正負粒子對創生和湮滅,因此也可能在某個點上存在巨大的負能量,所以包括Thorne,霍金等人,都認為在這一框架下,是可能存在允許來回穿梭、且穩定存在的蟲洞的。Kip Thorne的很多研究都與此有關,俺以前讀博時候的一個officemate也是做這一塊研究的。不過,這玩意兒一直沒被找到(如果蟲洞需要負能量,是否意味著這玩意兒沒被找到的原因,是因為不利於「和諧社會」?:p),以致於在他60歲生日時候,還被人開玩笑「你都六十啦,看樣子時間旅行也沒戲了,咋辦捏?」。

2.4五維時空、膜(Brane)理論、與Interstellar中幽靈的通訊方式

應該說,Interstellar裡面,幽靈(就是主角)和女兒通訊的方式,應該是整個電影中最炫的一部份。實際上,這其中也隱含了很前沿的理論物理學思想。的確符合kip當年所說「一部有關時空旅行、平行宇宙、不違反物理定律的電影」。

電影裡也出現過這個關鍵詞,Brane!

Brane(膜)是個很火的詞。本質上來說,搞弦論的裡面,有一套Brane相關的理論,其中比較有名的,是MIT和哈佛雙教授美女麗莎 Randall和馬里蘭大學的Raman Sundrum共同創造的那個Randall-Sundrum模型。(順便說一句,當年Randall找Sundrum一起做這個理論的時候,Sundrum正因為做博士後太久,失去信心,決定去華爾街,結果沒想到一鳴驚人,於是華爾街少了一名牛人,馬里蘭大學多了一名正教授)

簡單的來說,Randall-Sundrum試圖解決這樣一個問題:為什麼引力會比其他力弱那麼多?舉個例子,當我們用吸鐵石從地上吸起一個鐵釘的時候,一方面,是吸鐵石的磁力(電磁力)向上吸引鐵釘,另一方面則是整個地球在向下(通過引力)吸引鐵釘,結果呢?吸鐵石贏了。小小的一塊吸鐵石產生的磁力,就打敗了整個地球那麼大的對手,這是一個非常不可思議的現象。在理論物理界,這被稱之為「hierarchy problem」(咋翻譯呢?等級制度問題?數量級問題?汗)。

Randall-Sundrum模型是這樣解釋這個問題的,其認為,我們所處的四維時空(3維空間+1維時間),實際上就像是五維時空裡面的一層膜(Brane),而同時,實際上還存在著其他類似的Brane。如果我們認為一層膜就是一個字宙,則也可以用來說是平行宇宙的一個理論。像電磁力這樣的相互作用,只能在同一層膜上面傳播(換句話說,只能存在於四維時空中),而引力,則可以在不同的膜之間傳播(即引力可以在五維時空中傳播)。

如果我們相信Randall-Sundrum模型是正確的,則就可以解釋為什麼引力會比其他相互作用(如電磁力)弱那麼多。舉個例子,一頁紙的表面是一個2維平面,我們用一小管墨水,如果要塗滿10X10厘米的一頁紙很容易,但如果要塗滿這樣一疊10厘米厚的紙,可能就會不夠用,因為這樣一疊紙都要塗滿,就多了一維(厚度),變成了一個三維的物體。如果非要塗滿,且墨水不夠的話,就得兌水稀釋,於是單位面積上的顏色就淺了。簡單來說,按照膜理論,引力擴散的範圍是五維時空,比四維時空中的相互作用擴散範圍大,所以導致其更弱。

回到電影中,只有引力可以在膜之間傳播的特性,也就是為什麼幽靈(男主角)只能通過引力來與女兒交流,而喊話則女兒聽不見。因為只有引力能夠穿梭於他所處的brane和女兒所處的brane之間,喊話(聲音傳播)本質上是基於電磁相互作用,被限制在他自己的Brane里了。

2.5引力、引力波、與手錶的指針。

好了,上面說到了引力可以在Brane之間傳播,這解釋了幽靈(男主角)和女兒之間的交流途徑,也可以解釋沙子奇怪的掉落方式,書掉到地上(把垂直向下的引力場,變成水平的引力場就行了)等等,但是為什麼他女兒手錶的指針會走出那樣奇怪的節奏?

其實這個也不奇怪,有兩種可能的解釋:1)引力場導致時鐘的變化,這個的邏輯,跟那個Miller星球上時鐘變慢一個邏輯;2)引力波導致物體的運動,簡而言之,當引力波穿越一個物體時,會導致物體出現橫向的擺動。

理論上說,這兩種解釋都有道理,不過考慮到:1)Kip Thorne對引力波研究做出的巨大貢獻(現在就等著引力波探測器LIGO探測到引力波,然後極有可能拿諾貝爾獎);2)如果是時鐘變化的話不可避免的導致戴著表的主角女兒受到影響。3)如果是時鐘變化的話,按說不應該會看到時間往回走。綜上來說,偶還是比較傾向於引力波的這一種解釋。

2.6.其他的一些雜項

Miller行星為啥會有那麼大的浪?

潮汐。就像月球繞著地球轉,導致了地球上有潮汐,Miller由於離黑洞太近,所以在自轉過程中帶來了巨大的潮汐。應該不是公轉導致的潮汐,否則潮汐就是一個鼓包,不會相對於Miller行星的表面移動。不過,自轉說也有一個漏洞,就是如果是自轉導致的潮汐,則應該是每一晝夜出現一次,顯然當時電影裡我們沒看到天黑。電影嘛,黑布隆冬怎麼拍,而且還得解釋為啥一個小時轉一圈。。。

為啥Miller星球離黑洞那麼近都沒掉進去?

這個也簡單,就像月球為啥離地球那麼近也沒掉進去是一個道理,畢竟沒有穿過視介面。按說這裡面值得好好算算Miller離視介面到底有多近。另外也可以算算,由於引力波輻射導致的軌道衰減,多久之後Miller星球的軌道就會縮小到掉進視介面裡面等等。不搞物理太久了,有興趣的看官可以查一查相關的推導,應該是不難的。

弦理論與10維空間

片子裡面最顯眼的一個公式,應該是主角女兒推導出終極理論時寫的那個公式,那時一個清晰的鏡頭給出,那是一個十維時空中的積分(積分裡面有個d^10x)。OK,弦論。Btw, 電影裡黑板上的公式有很多都是Kip Thorne及其學生親自寫的,反正偶看到的都是靠譜的公式。其實想想也是,有一物理大牛坐陣,要往黑板上寫亂七八糟的公式,好像更麻煩。

Mann星球上的那個機器人

OK,這個機器人的名字是KIPP,而不是Kip,不過俺寧願相信是和Kip有關。

評論