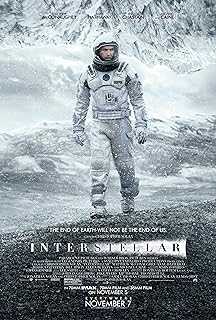

電影訊息

電影評論更多影評

2014-11-21 20:48:30

不要溫順的走進這個良夜——《星際穿越》

這是一部豆瓣評分已破9的作品,向把科幻又向前推動一步的導演諾蘭致敬。

下面是電影中多次出現的狄蘭•托馬斯的詩,是在英國家喻戶曉人物,就像李白之於我們一樣。當然我也同樣認同這首詩是電影之中的神來之筆,詩人用不要溫順的走近這個良夜勉勵自己的父親,對於死亡不要輕易妥協。導演則是勉勵我們人類,對於這看似溫順的宇宙不要放棄探索,要小心謹慎的前行。

不要溫順地走進這個良夜

激情不能被消沉的暮色淹沒

咆哮吧,咆哮,痛斥那光的退縮

智者在臨終的時候對黑暗妥協

是因為他們的語言已黯然失色

不要溫順地走進這個良夜

詩作為文學作品中的一種,是翻譯之中最容易變味的,所以我將原詩附上,原詩較長,只是節選。

Do not go gentle into that good night

Old age should burn and rave at close of day

Rage, rage against the dying of the light

Though wise men at their end know dark is right

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

當然在觀影的時候,我是並不知道這首詩的出處的,只能將詩與電影聯繫在一起。面對浩瀚的星空,億萬的星星就在頭頂閃爍,他們是那樣迷人、美麗,但卻也充滿著未知、暗含著危機。所以當這首詩響起——「不要溫順的走進這個良夜」,像是對整個人類的諄諄教誨,字字句句敲打在心頭。那是一片讓人無比好奇、無比神往卻又艱難的寸步難行的宇宙呵!

康德說:「世界上唯有兩樣東西能讓我們的內心受到深深的震撼,一是我們頭頂上燦爛的星空,一是我們內心崇高的道德法則。」我想人生來看到頭頂上空的星辰,就能生出無比的好奇、無比的喜愛乃至無比的震撼。拋卻電影箇中的內容不談,只是主題一項就能代表了全人類的某種期望,就是對整個宇宙的探索,千百年來不曾停歇。

對於宇宙的探索是非常必要的,我從不認為基礎的物理研究、哲學研究是毫無用處的。雖然他們並不能產出GDP,但是他們才是整個人類的的希望。下面對整個影片的主題以及其中的一些物理知識稍作探討。

對於影片的背景,在地球面臨危機的情況下選擇拋棄地球,尋找新的星球移居。對於這種做法,我持十二分的不同意。要知道,我們的地球在千百萬光年之內都是獨一無二的,要尋找這樣一顆星球,談何容易,其成本又是何其的高,為什麼不試著改造地球呢?當然,片中的多個場景讓我想起了美國海洋生物學家雷切爾•卡森的書《寂靜的春天》,也讓我想起了北京的霧霾,在學專業知識的時候我也認識到了現今中國是在怎樣的消耗資源走不可持續發展的道路,一想到這樣的現狀,不覺讓人焦心。

對於其中的黑洞,其形態結構也不敢苟同。黑洞是質量比較大的恆星坍塌之後形成的,比如說白矮星、中子星等等都有可能形成黑洞,其坍塌就意味著質量不變的情況下體積變小,密度急劇升高,引力不斷增加,這樣就會吸引周圍的東西。然後形成一個循環,不斷提高其質量,然後不斷吞噬它周圍的物體。大爆炸理論認為黑洞不斷吞噬,達到一個臨界點就會收縮到一個奇點,奇點不能維持穩定的狀態,就會爆炸,大爆炸產生,就是一個新的宇宙的誕生。我比較認同的它的運行模式是其中的物體都在做高速運轉,繞著黑洞的某個軸心高速運轉。至於為什麼叫做黑洞,是因為光這種物質也被其吸引而不能逃逸,所以沒有光從中出來,我們觀測不到。但是男主角進入黑洞的情況完全不同,首先我覺得他一進入黑洞就應該被強大的引力撕成碎片了,而不能保證身體的完整了。所以後面的進入第五維我覺得沒有理論支持了。

對於第五維,用第五維干涉我們的四維世界,我也不太能苟同。篇中的假設,我是在《天才在左,瘋子在右》這本書的一篇小文章裡面看到過。他說在我們這個世界的更高緯度中,每個人的一生就像是一個蟲子形成的軌跡,每一分每一秒都是固定的軌跡。所以某些宗教所說的並不存在時間,過去、現在、未來同時存在在這個地方得到了印證。但是,更高緯度就能幹涉我們的時間嗎?片中多次提到引力是溝通兩個世界的媒介,但是假設更高緯度可以通過引力干涉我們的世界,那麼我們的世界就是不穩定的,那麼我們早就被摧毀了不知道多少次了。根據我們的科學技術的研究,自然現象都是由規律來確定的,那麼第五維可以輕易地改變四維空間嗎?我持否定態度。

但是這部影片也講述了一些非常棒的物理知識,而且用一種形象具體的方式。

關於黑洞周圍的時間會變慢。最早接觸這個觀點是從霍金的《時間簡史》,我不敢說對於這本書我看懂了。當然霍金本人說他用一種非常簡單易懂的語言描述的。我們可以在影片中明顯的看到黑洞的形象,因為黑洞本身的特別大的引力,導致的周圍空間的變形,那麼空間不再是直線的形式存在,而是以一種我們不能想像的彎曲扭曲的形式存在,時間也就隨之空間的彎曲而變慢了。書中也談到一個太空人如果做穿梭星際的旅行,很可能地球過去了一百年,而太空人只感覺過去了幾年,這個在片中也有很具象的表現。不覺跟中國的「天上一天,地上百年」默默相合,再次感嘆中國古人的智慧。

關於蟲洞,電影裡面這一段簡直是嘆為觀止,豈止「炫酷」二字能夠描述的。對於蟲洞其中的情況,我真是不能想像。但是對於蟲洞本身應該是一個球體這一段的描述非常經典。因為它是一個聯通不同時空的通道,而其在三維世界的投影是一個圓,那麼它本身就應該是一個球體。

關於探索者們三次踏上了外星球。第一次是在黑洞周圍的一個充滿液態水的星球(我們姑且認為它是充滿水的星球),第二次是費恩博士的充滿氨氣的冰天凍地,第三次則是最後一個畫面,一個應該適宜人居住的星球。雖然三次的世界都不完美,但是當片中的人們踏上這樣的土地的時候,我還是會覺得萬分的激動。這就是離我們千百萬光年之外的星球啊,他們跟我們的世界完全不同,想像那個陌生的靜謐的星球,無窮無盡的宇宙是無窮無盡的可能性。同時,好奇激動之於則是孤單和寂寞。只有我們的星球是這樣的熱鬧和溫暖,所以真的應該好好珍惜才是。

最後,我想談談影片真正的核心——人類的情感。穿叉整部作品的都是父親對女兒深深地愛,女子對男子的愛情。導演一直想表達的都是愛能夠超越理性。這是非常符合我們的中國文化的。昨天晚上看了錢穆先生的一篇小文章,叫做《何處安放我們的心》,其中就講到科技和神學都不是心最終的歸宿,只有將心放在另一個人的心裡,放在自己愛的人身上,譬如親人、愛人、朋友,這樣心量才能無限拓展,到家庭,到國家,到世界,到宇宙。這正是儒家「仁」的要求。

因著這部影片,對深深喜愛而被擱淺的天文學、物理學又燃起了一股學習的熱情,我會堅實的用雙腳行走在這蒼茫而又擁擠的世界,但是閑暇之餘更要仰頭看看璀璨的星空。我愛我們的地球,希望大家都能夠愛護它。

PS:天文學、物理學、哲學業餘愛好者,觀點肯定有諸多不足之處,希望大家可以跟我多多討論喲~

評論