2014-11-20 16:21:51

誘惑的表面深淵——與鮑德里亞一起看《皮囊之下》

************這篇影評可能有雷************

誘惑的表面深淵——與鮑德里亞一起看《皮囊之下》

文/廖鴻飛

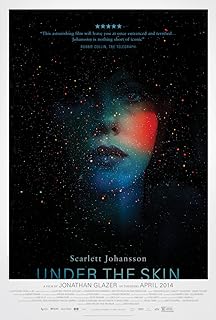

喬納森•格雷澤(Jonathan Glazer)今年年初上映的科幻驚悚片《皮囊之下》(Under the Skin)改編自Michael Faber的同名小說,以斯嘉麗•詹森(Scarlett Johansson)作為女主角講述一個關於誘惑的故事。蘇格蘭蕭索、灰暗的天色和無言的雪山林海,都很適合渲染一種神秘和疏離的氛圍,將我們帶入一個異類目光中的世界。無人知道斯嘉麗扮演的外星人是什麼時候來的,影片也從不交代她到來的目的,似乎她的一切所作所為僅僅是為了誘惑地球上的男人。她開著小貨車在街上閒逛,像獵人一樣到處搜尋可以誘惑的男人,得手之後將其引至一處隱蔽的房屋,她在裡面寬衣解帶引著赤裸的男人們一步步地陷入透明的神秘深淵,在那裡男人們的骨血被抽乾直至剩下一張皮囊。但是,當她試圖誘惑一個外表其醜無比的男人的時候,一切發生了逆轉。她似乎首次發現並且欣賞了自己的魅力,漸漸地變得像人,甚至勇敢地品嚐人類的食物。獵人最終變成了獵物,她被森林伐木工人追逐並差點被強暴,最後被汽油燒死在雪白的林間空地上。

女性氣質

電影的開端,我們就聽到一種斷斷續續的超現實主義囈語,伴隨著刺耳的怪聲,圓形的圖案擴張、接合、收縮,最後顯現出女主角的瞳孔。這種異類的世界、異類的目光同樣表現在斯嘉麗駕車在街道上搜尋獵物的主觀視角:搖晃、模糊、扭曲。這不由得令人想起馬丁•斯科塞斯的《計程車司機》(Taxi Driver, 1976),在這片中男主人公由於越戰的創傷和酒精的作用,午夜駕車遊蕩在骯髒而罪惡的紐約街道上,也是同樣以這樣一種搖晃、扭曲而模糊的主觀視角看世界。與斯科塞斯的電影不同,《皮囊之下》的女主角並不是一個真正的人類,她是對女性的模仿,是對人類的擬真,是一種組裝起來的女性氣質:美女的白皙皮膚、不斷地塗抹的口紅、曼妙的體態和攝魂的眼神。所有的一切,都是為了完美地執行誘惑的任務。「因為一個非女人的女人,在符號中移動的女人,比一位已經通過性別證明的女人更能夠到達誘惑的頂峰。她一個人就可以施加一種毫不含糊的魅惑,因為她這時比性感更具有誘惑力。當真實的性別顯露時,就失去了這種魅惑力。」(《論誘惑》,pp.19-20.)真正誘惑人的東西,與真實的性別無關,僅僅是一種組裝起來的女性氣質,它是純粹的表面,在其背後什麼也沒有。

如果不了解這一點,我們就同樣無法理解為何電影《蝴蝶君》裡面那個誘惑的故事。尊龍扮演的女性,就是通過異裝和對女性的表演而成功組裝起一種溫婉的東方女子氣質,從而深深地吸引了那個法國外交官。被誘惑的對象,是無法直面真相的。「誘惑便是謎團的解,而且秘密也不需解開。解開的秘密,揭示真相,那是性慾的事。」(同上,p.122.)在誘惑的表面背後是比虛假還要虛假的東西,是不能去承認、不能去直視的空無,或者說精神分析學的原初創傷性場景。外交官可以接受自己是被一個女間諜誘惑,卻無法接受這根本就不是一個女間諜,根本就不是一個女人;同理,追逐並且想要實施強暴的伐木工人在撕裂了斯嘉麗的人皮之後,看到的是不可名狀的東西:一具黝黑的、非人的軀體,它不可名狀、無法區分器官和組織,壓根兒連人都不是,何況女人?「誘惑是一種遊戲,而性別則是一個功能。誘惑屬於禮儀(le rituel)的範疇,性別和性慾屬於自然的範疇。女性與男性互相對抗的東西,就是這兩種根本的形式,而不是某種生物學的差別,或權力的自然競爭。」(同上,pp.33-34)

遊戲

誘惑是遊戲,而性慾則是生產。誘惑之於生產,正如女人之於男人。「唯一不可抗拒的女性氣質的威力,是誘惑的反向威力。這種威力自身什麼都不是,自身什麼也沒有,它只有消減生產的威力。而且它總是消減生產的威力。(同上p.23.)男人追求女人,只是為了生產:一種情感關係?或者一個孩子?……。伐木工人在荒無人煙的森林裡面肯定憋了很久,當他第一次在樹林裡面遇到斯嘉麗的時候,出於倫理道德的慣性,他表現得很友好。然而,慾望的流動終於驅使他衝破的道德和法律的束縛,接近女主角休息的林間小屋意欲施暴。慾望正如德勒茲所說的,是慾望-機器,作為機器的慾望總是在不斷地尋求新的生產連結,不斷地與外界的異質性因素遭遇和結合,形成生產。「生產,就是強制性地將他性範疇的東西物質化,將秘密和誘惑範疇的東西物質化。誘惑在任何地方和任何時候都是與生產相對立的東西。誘惑從可見物範疇內抓取一點東西,生產將一切置於光天化日之下,不管是物品的生產,還是數字和概念的生產。」(同上,pp.55-56.)

然而,誘惑卻沒有別於其自身的目的,誘惑的目的僅僅是為了誘惑。別問誘惑的意義何在,因為它本身就反對意義,而恰好「這就是誘惑的內在威力,它將真理中的一切東西抽掉,把它納入遊戲,納入外表的純粹遊戲。在遊戲中,它轉眼間挫敗所有的意義體系和權力體制:讓外表圍著自身打轉,讓身體以外表形式進行遊戲,而不是作為慾望的深處——然而所有的外表都是可逆轉的——在這個唯一的層面上,所有體系都是脆弱的、易受攻擊的——意義只有在巫術中才容易受到攻擊。」(同上,pp.12-13.)斯嘉麗將男人們引誘至黑暗的小屋內,並不是為了與他們做愛,那裡的地面可以瞬間變作一種神秘的透明的液體,男人在其中越陷越深,最終在女人觸不可及的同時,自身也化作一具沒有深度的皮囊。

鏡子

誘惑是一個純粹的表面,因而它可逆轉自身,如一面鏡子。「誘惑是可以立即逆轉的東西,其可逆性由它所引發的挑戰和它自毀的秘密所組成。」(同上,p.122.)電影故事的逆轉發生在斯嘉麗遭遇一個醜陋的男子之時。醜陋的男子是最容易被誘惑的人,正因為他容易被誘惑,所以對於斯嘉麗而言他卻成了最具誘惑力的人。「在誘惑中,主動或被動位處同等,主體或客體,內部或外部一樣:它在兩個坡面做遊戲,兩個坡面之間沒有任何界線。對任何人皆然,如果他人沒有被人誘惑,那他就不能誘惑其他人。」(同上)醜陋、弱小、無知……都可以促發誘惑的發生。「誘惑,就是使人脆弱。誘惑,就是使人衰竭。我們正是通過自身的脆弱來誘惑別人,而從來不通過強大的權力或符號。我們在誘惑中使用的就是這種脆弱,這也是給誘惑以威力的東西。」(同上,p.125.)比如島國的AV,裡面的女主角經常扮演成弱不禁風的女教師,或者被繩索捆綁起來,嘴裡「無助地」叫著「雅蠛蝶」,從而進一步強化被誘惑者的慾望。

在所有的一切誘惑形式之中,目光的誘惑是最純粹的誘惑。鮑德里亞說:「眼睛的誘惑。最為直接、最為純粹的誘惑。不需要詞語的誘惑,只有目光交織在一場雙人決鬥中,一種即時的纏結,他人並不知情,還有他們的話語:一種靜止和無聲的亢奮的樸素魅力。當目光的美妙張力解開詞語或分解成愛撫動作後,就削弱了這種強度。在身體(及其慾望)的整個虛擬質量被歸結為一個微妙瞬間時,就是這種目光的可觸摸性。這就像一個妙語——享樂和肉慾的決鬥,同時也是除去肉體的決鬥¬——誘惑的眩暈的完美圖樣。此後就沒有任何更為肉體上的享受能與之媲美。那些眼睛目光炯炯,然而就像投在你身上已經好久。這些目光沒有意義,所以它不是進行交流的目光。這裡沒有任何慾望,因為慾望是沒有魅力的。而眼睛呢,它就像偶然的外表,具有它的魅力,而這種魅力由純粹的符號構成,是超越時間的符號,雙方決鬥的符號,無深度的符號。」在汽車上,斯嘉麗對上車的男子進行誘惑,用的最有效的武器就是目光,其次才是言詞,最後才是身體。以目光作為誘惑的工具,將男人帶入死亡之地,斯嘉麗扮演的女主角正如希臘神話裡面以目光將人變成石像的梅杜薩。

在《皮囊之下》裡面,鏡子出現了兩次。第一次,斯嘉麗驚慌失措地走下樓梯,看到了那面鏡子中的自己,開始撫摸自己的臉,然後第一次從黑暗的小屋裡面將男人放了出來。第二次,斯嘉麗被一個真正愛上她的男人救助,帶回家中,她關上門對著鏡子欣賞自己的軀體。在這裡,鏡子毫無疑問具有特殊的意義。鏡子是深度的缺席,是表面的深淵。「這便是誘惑的策略:它給自己以鏡子般的卑微外表,但這是一種操作性的鏡子,就像珀爾修斯的盾牌,梅杜薩自己也感到非常吃驚。姑娘將被這面鏡子俘獲,鏡子想著她,在她不知情的情況下分析她。」(同上,p.161.)如果說,誘惑男人的女主角就像梅杜薩,那麼醜陋的男子就像一面鏡子,讓斯嘉麗第一次看清了自己的魅力,使其自我欣賞、自戀,變得像人類。在精神分析學的話語裡面,人的主體性建構就基於一種自戀的鏡像映射,嬰兒就是在鏡像階段學會分清自身與他者。「當另一個人讓人誘惑時,當他跌倒在欺騙面前時,他常常會抵消誘惑者,清除誘惑者的任何控制,誘惑者就會落入自己的陷阱,他沒有估量到任意一種誘惑的可逆性威力。這一點總是有道理的:想誘惑別人的人,他自己就已經經受了別人的魅力。」(同上,p.270.)當獵人自身轉變為獵物的時候,其死期在轉變的那一刻已成註定;當斯嘉麗開始成為自戀的人類的時候,她也就喪失了作為誘惑者的使命。作為純粹的誘惑符號,「她必須通過不停的遊戲讓自己清除這個不在場,正因為這個不在場的秘密,人們才能愛上她,她才能愛上自己。一面鏡子,在鏡子背後,她離自殺已經不遠,不過她像對待其他任何事情那樣,將自殺轉變成一個舞台式的、對比鮮明的誘惑過程——她在輝煌的勢力範圍中永遠不朽」。(同上,p.184.)最後,她被伐木的男人追逐和燒死,只不過是一個結局的符號清算而已。