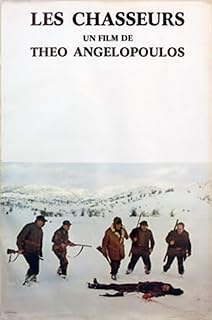

猎人/Oikynigoi/TheHunters

![]() 7.5 / 1,042人

168分鐘 | 144分鐘 (DVD)

7.5 / 1,042人

168分鐘 | 144分鐘 (DVD)

編劇: Theodoros Angelopoulos Stratis Karras

演員: Mairi Hronopoulou Eva Kotamanidou Aliki Georgouli

2014-11-15 01:06:53

摘自《尤利西斯的凝視》的人物梳理

************這篇影評可能有雷************

六位人物的政治成份|

安哲羅普洛斯在片中設置了六位人物。薩巴斯,光榮旅館的老闆,靠著攀龍附鳳和巴結權貴而暴富;尤葛斯,一個變節的前共產黨員,一個背叛革命的告密者,後成為建築中介入,飽受良心的譴責。這兩者可以算作是小資產階級,而大資產階級則是掌控國家政治、經濟、軍事和文化的權貴:與共黨激進分子同名的伊亞尼斯,曾在美國留學,是個親美反共頭目,後成為企業家;前省長,他的身上透露撒旦氣息,嚴肅而古板,他代表著頑固的守舊者,後成為出版商,影響著國家的文化政策;上校,心狠手辣的劊子手,專制政權的爪牙,象徵著那些剛下台仍緊抱極權專制不放的軍人;自由派國會議員,象徵著牆頭草一般的中間派變節政客,懦弱無能,見風使舵。這六人或多或少都涉及了反共和獨裁的陰謀,每個人的手都是污穢不堪的。與其說他們是一個個真實人物,不如說他們是代表了一定群體的政治符號。安哲羅普洛斯認為,這些變節者和反動者應對希臘政情的迭變負起絕大部份的責任。

投機商薩巴斯|

第一個被提審的是投機商薩巴斯。1949年內戰結束,美國取代英國遙控了希臘。在美國國內,希臘內戰的結束被看成是反蘇冷戰的一次勝利。美軍駐紮在希臘的軍事區,並實行了安民政策,為當地的居民播放好萊塢電影。薩巴斯興高采烈地從美軍軍官手裡拿到通行證後,打算租下原先游擊隊的指揮部「光榮館」。翌日,夫妻倆就去考察了那幢共產主義建築——「光榮館」,大廳裡列寧畫像已經垂落,牆上希共建立的民族解放陣線的標示也已斑駁模糊,到處都是凌亂骯髒的景像。他們心猿意馬地打起了生意的算盤,要把這裡改成旅館,不僅要請樂隊,還要養歌女、妓女。美軍基地正在對岸建設,將來的生意一定會紅火異常。從窗子的縫隙里,他們看到一位正義凜然的民族解放陣線成員被一排美軍瞄準處決,應聲倒地。但可笑又可嘆的是,看到這一幕,這對夫妻居然幸災樂禍地跳起舞來,絲毫不覺得震驚和悲憤。他們對國家沒有任何理想,對革命不抱任何熱情,自己的利益最重要,哪有什麼政治信仰?巴結當權者,投機倒把,發財享受,才是他們的最大願望。他們就這樣霸佔了希共民族解放陣線軍隊的指揮部。這裡原本紅旗飄揚,口號聲響徹雲霄,而今卻人去館毀,革命的理想消弭一空。時間到了1952年,薩巴斯的光榮旅館裡燈火通明,樂隊演奏著美國流行樂,美國大兵和希臘少女一起瘋狂地跳舞,一片歡歌笑語。這時,一抹陰暗的色彩進入畫面,薩巴斯妻子的弟弟、共產黨員尤葛斯落荒而來,薩巴斯對這個共產黨員內弟怒目而視,教訓唾棄,因為他一貫仇視革命激進分子。在1962年,他也成了反共十字軍中的一員。

實業家伊亞尼斯|

實業家伊亞尼斯在1958年的時候是家鄉選舉管理委員會的負責人,那時他剛從美國留學回來,策劃了孤立左翼的計劃,限制他們到投票站去投票,而且還給附近的孩子們送了200雙運動鞋來拉選票。選舉已經毫無懸念。但在準備點票的時候,一個高大的共產黨員的到來加強了左派的力量,經過詢問後企業家發現他正是自己的同名表兄。他在德軍佔領時就曾是宣傳員。共產黨員對企業家說:「你爸爸殺了我母親。」企業家回應道:「你爸爸殺了我爸爸。」這並不是一個巧合,當時在希臘,因政治信仰不同而導致的家庭分裂屢見不鮮。《流浪藝人》中劇團的分裂正好也反映了兩種陣營的對峙。因為政治理念相左而導致的骨肉相殘,不僅是家庭的悲劇,同樣也是民族和國家的悲劇。企業家接著說,當時有個士兵被強制給右派投票,後來自殺了,這是流言。當時他和憲兵的關係非常好,和他們一起喝酒。這正說明當時的選舉只是走走形式,右派依靠軍隊的力量控制了選舉,黑暗的陰謀醞釀已久,強國的干涉昭然若揭。頗待尋味的是企業家形容處於對立陣營中的共產黨員表兄的詞語:高大的身材、響亮的跫然足音、驟然的安靜。彷彿不是在說一個對立的敵人,而是一個景仰的偶像,甚至於還抹上了一片無畏無懼、力拔千鈞的英雄色彩。這是一個逝去的英雄,一個讓對立陣營既懷念又害怕的虛幻的英雄。共產黨戰士的屍體現在冷冰冰地躺在桌子上,這不正是內戰給國家、民族和家庭帶來的創傷嗎?它至今還未痊癒,悲劇也仍在繼續。另外,這裡也暗示了左派力量雖然遭到了毀滅性的打擊,但理想和熱情仍然存在著,高大的背影還烙在這一代人的心裡。

變節者尤葛斯|

尤葛斯是旅館老闆娘的弟弟,他曾是一名共產黨員。1961年,他與共黨激進分子伊亞尼斯各劃一條船在煙霧氤氳的湖面上會面,尤葛斯惆悵地嘆道:「我累了。我想離開黨……跟蹤、監獄、流放……我的一生

盡在逃亡,真希望能喘口氣體驗一下真正的人生!」伊亞尼斯一語不發地哼著《國際歌》獨自劃開了,漸行漸遠。而尤葛斯則呆若木雞,留在湖面中央,孤獨寂寞,任由流水浮沉。兩條小船緩緩地分開,表明尤葛斯和伊亞尼斯的分道揚鑣。尤葛斯的離黨反映了當時左派力量的渙散,革命理想已成幻影,大勢已去。1962年,反共十字軍成立,對共產黨的鉗制更加嚴苛。尤葛斯和伊亞尼斯會面,勸告伊亞尼斯早日抽身離黨。他們在海邊相會,並像昔日在監獄中庭時一樣踢起足球來,可是患難與共的同志之情已經一去不復返了。這是將「過去」移置到「現在」,在沒有改變場景的情況下不露痕跡地回溯獄中歲月。他們模仿史達林的口氣說:「好好地吃飯,我喜歡單人牢房,大量閱讀。」這是史達林鼓舞身陷囹圄的革命同志坦然接受現狀,利用牢獄歲月保存力量的名言,曾一度廣泛流傳。當時的問題在於如何打發慢慢牢獄歲月,如何倖免於難,如何才不至於發狂。[4]可是烙在尤葛斯心裡的並不只是革命的熱情,還有讓人恐懼的噩夢,他在監獄裡聽到戰友痛苦的呻吟聲,心中害怕至極。尤葛斯嘆息民主革命已經是過眼煙雲,提醒伊亞尼斯別再沉湎於陳年舊事,還不如現實地屈服。可是伊亞尼斯照樣昂首堅持走這條路。右派分子卻在密謀打擊左翼的和平遊行。他們干涉新聞記者的採訪,拒絕媒體拍攝遊行;他們橫成一排走著,邊走邊跳舞唱歌,得意洋洋,叉著腰站在路中央抵擋遊行隊伍。遊行領袖也被堂而皇之地殺害。1963年5月,希臘左翼民主同盟(EDA)黨籍的前省長、後來成為出版人的巴巴魯斯的證供表明,尤葛斯曾奴顏婢膝地投降,央求釋放,並且還寫了一封告密信換取一己的自由。最終他被假釋,這時他已經不單單是一個離黨者,而更是一個變節者了。雖然他換得了所謂的人身自由,卻在心裡搭起了困頓的牢房,一輩子飽受良心的譴責。他失魂落魄地走到夜總會,卻又遇上了右派特務,他們正在調查一場左派與中間派反對國王的革命運動,希望尤葛斯能提供情報。尤葛斯站起來,高唱著游擊隊之歌,這可能是他最後一次對理想的呼喚。他走到門口但還是無奈地回來和他們合作,他在舞台上被那忽明忽暗、讓人眼花繚亂的霓虹燈弄得頭昏眼花,他像是在忍受著酷刑一樣把頭深埋進胳臂里。安哲羅普洛斯說:「他恢復正常生活而且發了財,只不過在他內心深處烙印了一記傷痕,一個永難癒合的傷口,即這場失敗的革命。」直到1976年,他還對著屍體問道:「革命還會死灰復燃嗎?」內疚感劃割著卑微的心靈,陳年往事的印記難以磨滅,痛楚如新。

無能者老政客|

老政客出身於政治世家,祖父和父親均為首相,後來他也無奈地奉命出任傀儡首相。他與臺階上西裝革履的議員們站在一起,沮喪而頹然。這是1965年7月15日。當日,希臘國王授權當時一致被視為叛徒的中間派變節政客組成「超內閣」,以取代被醜聞趕下台的巴龐德魯政府。這個老政客是個典型的見風使舵的中間派,原先支持巴龐德魯政府,後來他領導的超內閣又成了反民主的政權,聽命於美國和宮廷,與執政黨劃清界限,背叛了民主政府,最後導致大眾的不滿情緒與日俱增,1967年4月21日的軍事政變不費吹灰之力就將它推翻了。安哲羅普洛斯對這種中間派政客是非常痛恨的,他認為,正是這種搖擺不定、毫無信仰、自私軟弱的投機政客一再把希臘推向混亂狀態,他們應該對政壇的遽變和國情的反覆負有責任。

極權者上校|

上校是個右翼極權主義者,他在1967年帶著自己的爪牙毆打左翼民主同盟的領袖,並派軍隊威脅左翼民主同盟成員,是一個赤裸裸的法西斯主義者。片中極其重要的一段陳述來自於1967年5月左翼民主同盟的遊行廣播。從廣播中我們得知了右翼極權派的罪行:內戰以來,右派經常與特權階級和外國勢力一起利用暴力手段踐踏入民,榨取政治權益並維護專權,強行舉行1961年的詭計選舉;1965年7月15日,國王成了反民主的政權,在選舉中被判罪的右派又將權力奪回自己手中。丟掉了民主主義的右派分子將無能呈現在人民面前,並公然施行獨裁。安哲羅普洛斯借左翼民主同盟廣播詳細介紹了內戰後希臘的政治紛爭,可以說,這正是理解本片構思和意旨的極其關鍵的註腳。

舉報