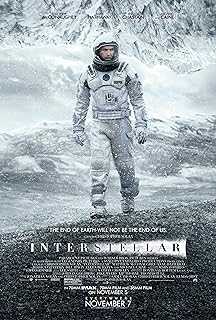

電影訊息

電影評論更多影評

2014-11-13 20:54:38

編劇入 - 煞筆觀眾看不到什麼

首先,此前我沒在任何一部其他電影第一幕結束的時候落過淚。

接著後兩排某觀眾醒了一長聲鼻涕。

01年到現在,很難想像那個在香港電影節following片場和觀眾討錢要拍memento的年輕導演,能在入行15年後做出這樣一部堪稱對人類的獻禮的藝術品。

這是文藝復興啟蒙思想在電影藝術形式中的絕佳代表,處處洋溢著對人類情感和理性的珍惜,尊重和嚴肅討論。作為這種藝術形式最可貴的是,因為它是一部有大明星,大特效,大宣傳,和大情節劇本的大眾電影,其娛樂性大小是主觀的,但是它能不同於其他人本主義的文本,話劇,文藝電影和學術經典,觸及最廣泛的普通觀眾。

然後精準的定位出一批煞筆。

這麼說吧,一百部肌肉男救遇險女的電影,肌肉男每一拳能掄掉一地的牙,每一槍能幹倒一個人,導演編劇從來不給你解釋或者沒能力解釋肌肉男他怎麼做到的,靠什麼,需要做那些決定,面對哪些危機,你也照樣的看了。

而現在,宇航英雄cooper就就是個高級司機,沒其他超能力,也是救遇險女,但與颶風營救不同,cooper做的每個決定,背後承擔的壓力,失敗要承擔的風險,應對困難所使用工具,用什麼方法,諾蘭都清清楚楚,盡其所能的表達給你,表達的清晰和簡練遠超過全面啟動。而你來句看不懂,然後說片子爛?

這種反社會的psychopath只配說,自己欣賞不來。 你以為那誰說 文藝工作者不要做什麼什麼的奴隸,說的是誰呢?所以說脫口秀演員都說,要是笑話沒人笑,那就換觀眾唄。愚蠢們以為自己有錢買的起電影票,就陡增了智商和情商來體驗正常心智人類能體驗的東西。

我們不是在為諾蘭造神,就像沒有人為了大衛林恩造神一樣,他們這些油菜的人就是作出了神一樣的作品。因為上太空的導演很多,我是說,kubrick,tarkovsky,scott,Zemeckis, cameron +soderberg(和卡梅隆合作重拍Solaris ),近五年boyle(sunshine),cuaron (gravity) ,jones (moon) 還有spielberg 的傳世, 飄屍一片片的。和真實的宇宙一樣,這個題材對導演來說個很難生存的地方。

Interstellar和上述影片一比較,高下立現,諾蘭真的站在所有立住和躺倒的巨人的肩膀上,把這個類型做到了史上最精良的形態,先不提諾蘭本人的風格給這個類型的加分,而是先看看諾蘭接受了這個類型哪些現實。

第一、就是找到一條最能被廣泛認同的情感線(父救女),作為主要故事弧線,並且將影片全程的各種風險作用於這條線索的風險。

不僅因為死掉的先行者證明了"救人類"已經不足以引起觀眾對情節的興趣,而是一部影片的觸及觀眾的通道就是演員情感的表達。《全面啟動》之所以能夠在塵封數年後重新成文,就是諾蘭找到了一條父母回到孩子身邊,擁抱真實世界的感情線。沒有麥康納黑影帝的表演,他對自己女兒的愛,尊重,歉疚,擔心,珍惜,情願犧牲的各個情感形式一一展現,這才是在影片全程中,允許觀眾抓住情節位置的關鍵資訊,而不是一個團隊在救地球的工程上進度如何。

非常聰明了使用 A計劃,B計劃 這個遊戲 讓所有諾蘭招牌的"藏情節和原理交代於爭論" (hide exposition in conflict),每次都可以作用於主線情感風險,而不是像全面啟動裡面 作用於 好幾個不同人的各自不同目的。

第二、所使用的科技和科學原理遠離科幻,接近探險片(gavity,sanctum)——在視覺表現科技上也遠離CG,更多宇航紀錄片風格

宏大,震撼,是很多人對此片的觀感。但是這種宏大源於真實,而不是虛幻。真實的質感令你感覺是完全可信的,而不是拍個電影,真的地貌特徵,真的天氣現象,真的飛船,(是特技,而不是特效CG的)。注意到飛船起飛降落的視角從未出現大全景別——因為真的太空紀錄片裡不可能拍到。所有的攝影基於"這個畫面是不是令人信服的謊言——參考所有太空紀錄片"。所以動作場面,包括打鬥都是非動作片,非動勢藝術化的。這和第三條也有關係,因為熟悉當代電影類型的觀眾一旦察覺了類型中混雜了《星際迷航》《星際傳奇》類的動作英雄,整部影片的核心危機立刻丟失了信譽,因為期待變成了"拳頭和暴力將會帶來大團圓"。

還有一個最關鍵的:真的表演。演員如何在綠屏里演出太空的感覺?答案是,很無能地。所以Cuaron才會把Sandra放在真的"太空"裡面,然他們體會真的環境,真的光線,真的運動眩暈。表演才是最直覺最真實的(自己查去)。諾蘭也把演員放在真的沙塵暴,真的外星環境裡面

第三:遠離"怪獸屋"的情節和視覺符號。

我在指滅掉了Vincent Ward,Fincher,Jeanut的《異形》系列,唯一逃脫的scott最後死在《異性前傳》-普羅米修斯上面,還有死在了太空驚魂《sunshine》的 奧斯卡獎得主Danny Boyle,然後就是《傳世》另Spielberg老來無善終。

去了太空以後,遠離驚悚,就是遠離人物受到怪物,壞人,最主要的是要避免 主人公"戰勝"怪獸。因為那不是Interstellar的目標。

Interrstellar選擇冒險——碰到Dr.Mann 和 老Brand這樣的壞人,主人公只有忍受的份兒,一點還手之力都沒有。

主人公只能在自己擅長的兩件事上獲勝——當司機,當爸爸。這兩件事讓他能戰勝了這部影片最大的反派:宇宙環境,和四維空間的監獄。能夠開飛船跨越不可思議的距離和邊界,能夠愛女兒為女兒奉獻一切,讓他能夠把人類的現在和人類的未來連結在一起。

第四點:找到了 一個最可怕的反派:四維空間,然後居然用之前所有的鋪墊把它滅了!

一般的太空題材,對於創作者有兩個黑洞,一個叫人性,一個叫世界觀,它們動輒把故事拉入,撕碎,變的面目全非。有的類型混亂,有的深陷哲學討論結構崩塌,有的沒令人信服的主題或者偷拐強騙觀眾信個完全沒說服力的主題(gravity就是! 好在動作設計驚艷。) 諾蘭沒有比他們高明太多,但是作為一個不久前才在夢境內扯謊造世界的結構狂,他接受這個宇宙題材的現實,非常接地氣的選擇他的故事前提—能扯哪些謊,能站在哪些巨人肩膀上。

而在接受了第一點的主故事弧線之後,它的陰影面人物,老brand和dr.Mann確立了,就有了 "理性" vs "感情" "(虛偽的)大愛" vs"(真誠的)小愛"等等隨你怎麼扯的主題。 而 很多太空電影止於這條"人性"的故事線作為第三幕結束,而諾蘭告訴我們,夢要做的大一些。他要的大團圓,一定要超乎想像,比如 人類的進步,比如我們掌握了操縱時空的能力,比如人類自己 中將成了自己曾經迷信過的"神"。 這種啟蒙思想的"終極猜想"叫做對人類自己的信仰,相信我們靠自己,靠科學探索,能夠越過理念和技術上鴻溝,成為下一代人類。

這才是觀眾不可能期待到的大團圓。他如果做的足夠好,大多數人會帶著溫暖的慰籍和希望,還有爆滿的膀胱,離開影院。

當然了,還有少數煞筆,說爛片。但是他們當中有多少人能說,我不喜歡是因為我不同意他的看法,我認為對人類的自己的希望是自戀——那我會立刻道歉,改口說你不是煞筆,你是個asshole。

最後,以上我所有說的nolan都是指Jonathan 和 Christopher,兩兄弟。

這部影片是兩兄弟面臨最大的挑戰,也是最好的作品,諾蘭把多年所學到的所有東西,有節制的利用起來,比如克制住了在第一幕堆砌兩條感情線(Batman Begin, Inception),比如一減再減實現任務的各種規則原理,讓位於情感的跌宕起伏。

蘆葦老師曾經教導我們,看到經典的電影要一秒一秒的做筆記,如他給阿拉伯的勞倫斯 的劇本,導演,美術,音樂,剪輯做的一本本筆記。

我覺終於在 Memento之後,又有一部值得這樣做的 諾蘭電影。

評論