2014-05-17 19:38:06

向死而生

************這篇影評可能有雷************

因為我在古米親眼看見西比爾吊在籠子裡

孩子們問她

你要什麼,西比爾?

她回答道

我要死

——《荒原》 【美】艾略特

【雷蒙】

如果將本片的人物關係比作一個圓,那麼高位截癱的雷蒙無疑處在這個圓的中心位置,是全片的核心人物。故事由他開始,由他終結,他是生命意義討論的提出者和追問者,也是解答者和實踐者。28年前的一場意外終結了本應燦爛自由的人生,從此他告別了海,告別了詩歌,告別了水手生涯,在一張床和一扇窗間依靠他人的照料和頑強的精神意志活下去。

影片對於雷蒙的出場設定為閉目中寧靜深沉的呼吸聲,導演將這一段處理成全黑的主觀鏡頭,即在雷蒙外部形象出現之前其精神世界就已經先一步抵達影片、接觸觀眾,此安排具有極強的帶入感和深層的感染力,也暗示了人物所代表的對精神尊嚴及本我自由的追求。在吉妮「平靜下來」的引導下,呼吸聲伴隨著雷蒙臆想畫面中的海浪聲,二者逐漸融為一體,大海也正是雷蒙這個人物的標誌之一,並在他的精神世界中佔據著重要位置——海給了他生命,又拿走;是他的來路,也是歸途。而海洋在影視創作中向來是一個包容性很強的意向,以海為標誌物的人物,勢必具有深邃的內心和堅定的意志,這些在雷蒙身上的體現也是非常普遍和突出的。

雷蒙的另一顯著標誌是其如同穿在身上一般的微笑,縱觀全片,觀眾能夠發現他對待一切事物的態度都超乎尋常地樂觀從容——這是一個不輕易失控的人,而他對外所展露的微笑也恰恰表明了其內心世界對於死亡這一意願的堅定和不容更改。不同於《阿甘正傳》中「人生就像巧克力盒子」般隨遇而安的阿甘,不同於《雨人》中對數字有著高敏感度除了弟弟世界再無他人的智障哥哥,本片中的主人公雷蒙雖也在苦難中微笑,卻是「習慣了在微笑中哭泣」——因再無法真切觸摸生命才發源而出的痛苦並不曾真正脫離他的內心。因此他傾向於死亡,傾向於將死亡作為一切苦難和束縛的出口,向死而生,迎接生命的全新形式。

理解雷蒙的行為和意願並不困難,當一個曾以自由和尊嚴為血液的人長久喪失了這些維持其基本人格的元素,生與死的界限就開始模糊。而雷蒙從前的形象恰恰是這樣一個優秀、驕傲的天之驕子,癱瘓之後的生活如同繩子一樣將他的自由、驕傲和尊嚴嚴密地窒息、捆綁起來,於雷蒙這是比死亡更難以忍受的深淵。為了突出這一點,影片採取對比的手段將人物的現實與回憶連接起來,片中多次以跳切的手法再現了雷蒙出事前的生活狀態:記錄其環球旅行的照片、字跡優雅語句美好的詩歌、家人的客觀講述等等。影像的美好多元進一步突顯了人物現時境遇的困頓和枯萎,那微笑中包含的資訊,也似乎因此變得複雜而哀傷起來。

雷蒙說:「沒有生命的自由不是自由,但沒有自由的生命也不是生命」「我想死是因為這樣活著對我來說不值得」;而死亡,「最終我們都會到達那裡,這是生命的一部份」。影片借雷蒙的口提出了一個人類歷史上從未停止討論的命題:生死。人,應當有尊嚴地死去,還是無尊嚴地活著。片中的雷蒙如同一個戰士般面對著週遭反對的聲音和身影,微笑著一再努力去使世界相信,死是一件很私人的事,像飲食一般具有自主決定的自由,而同時,依靠他人才能延續的生命並不能給個體靈魂帶去任何價值和撫慰,是可以被放棄的。在這樣的境況下,死亡的意義不再是逃避慘澹現實的出口,而是一扇門,一扇窗,靈魂藉此脫離肉身,從一個被痛苦和無奈所充斥的空間轉渡至大片未知的空曠中,在那里長生長眠,永不止息。莊子妻死,鼓盆而歌,言曰「方生方死,方死方生」,這與《深海長眠》企圖告訴觀眾的理念一致,即生不是開始,死亦不是終結;死亡之後的世界是終極的寧靜,是下一季生命的歸宿和啟程,也是另一種形式的生。雷蒙在本片中充當著一個佇立在生死之間的符號,他的身體可以說是死了,但意志穿破了殘缺的肉體頑強地存活著,頑強地渴望著向死而生。

討論生死很容易,但將這樣的意志化為實踐必定遭遇各方阻力,如同雷蒙憨厚淳樸的大哥推搡著自己的兒子說:「你到底懂不懂他要做什麼!一旦他成功了,你就見不到你叔叔了!你叔叔就不存在了!你再也見不到你叔叔了!」社會化的道德法律模式能夠允許個體在理性範圍內行使自由意志,但也正是理性的存在使自由的範圍具有有限性。影片通過法院對雷蒙申請的駁回強調了這一點,即私有制的出現讓人們誤以為很多東西都是完全屬於自己的,人能夠享有對自我及附屬品的一切自由;但生命不是,你無法享有任意處決自己生命的自由。自由並非存在於絕對意義之上的恣肆。

因此,與其說雷蒙渴望著死,不如說他渴望著終極的自由。當想要看海的時候,他藉助臆想飛躍窗口抵達海灘,想要親吻的時候,他在精神的世界裡吻上茱麗婭的嘴唇。但普遍意義上的自由,卻是你可以任意地活,不可任意地死。雷蒙所要挑戰的東西正是人類高度發達文明之下的心靈底線,雷蒙質問的是,理性是否能夠允許一個被悲哀和靜默折磨的人持有自主裁決的自由。法國哲學家薩特在其存在主義戲劇《蒼蠅》中這樣寫:「突然間,自由落在我頭上,使我渾身麻木,大自然向後退去……在天上,一切都消失了,既沒有善,也沒有惡,也沒有任何人對我發號施令」,存在主義強調,當世界坍塌瓦解,人只有通過選擇來達成一個全新的自我,在廢墟之上藉助頑強意志建築屬於自我的人生。不受他人牽制,才是對尼采「上帝死了」理論體系最好的回應。同樣地,雷蒙在人生幾近支離的狀態下頑強追求著自由,追求著一種絕對意義上的無侷限,他不想依賴,不想被評判,不想任何人站出來告訴他生命是有價值的,他只想用尊嚴的意志告別乾澀枯槁的現實處境,從死亡中汲取力量和養分。影片對於這一點的突顯大部份依靠人物台詞來表現和深化——雷蒙躺在床上,與每一個前來說服和撫慰他的人交談、傾訴,而本片的對話部份也確實具有非常強大的張力和哲思,如 「接受輪椅就像接受麵包屑,這是我的自由」「這會是愛,純潔而又能分享,這會重新回復到平衡」「你看,我看,像回聲陣陣,默默無語」等,這些絲毫不遜色於語言類文本的語句如同詩歌一般感染、震撼著觀眾的內心。在這之間,雷蒙的形象和吶喊得以逐步真實、清晰、深刻起來。

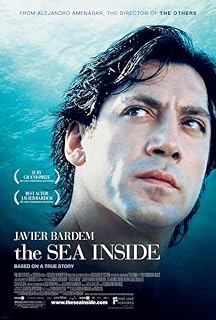

在此不得不提及哈維爾·巴登卓越的表演和影片幾處精彩獨到的設計。一張床,一扇窗,脫落的頭髮和萎縮的四肢,《深海長眠》中的哈維爾·巴登一改《火腿》《午夜巴塞隆納》《美錯》《老無所依》等影片中或冷艷或凶暴或健碩或充斥著荷爾蒙氣息的形象,僅僅依靠面部表情和台詞演繹就完成了一次具有顛覆意義的非凡表演。塑造雷蒙這個人物的難度在於要在幾乎不做任何肢體表演的情況下依舊使其能傳達出豐富的資訊和哲學思索——哈維爾在此展現了一種類似體驗派表演的特質,將雷蒙這一高位截癱的殘障人士外在的孱弱與內在的堅定結合得非常到位傳神。雷蒙的自尊、堅強、隱忍、大度、細膩、溫暖等等被他通過眼神的變化和語氣的掌控充分地展現出來,一個熱愛生命卻想要去死的人,唯其愛得深沉,才想望得如此迫切。

除此之外,雷蒙這一主人公在全片的另一大亮點出現在開片40分鐘時的一個主觀飛翔長鏡頭,伴隨著歌劇《圖蘭朵》中《今夜無人入睡》的男高音唱段,鏡頭模擬雷蒙的身體和目光,從窄小窗口一躍而出,飛越了稻田、山巒、原野、樹木和河流,最終直抵日光照耀下的海,在一片光明美好宏大的須臾和寧靜中,雷蒙親吻精神世界裡的女性茱麗婭,那一刻光影重迭,沉靜美好。儘管雷蒙本身是一個無法行動的人物,但影片通過視聽的多元為其打造了極富感染力的主觀空間即內心世界,此處的這一長鏡頭飽滿而深情,充當著全片沉重嚴肅話題下的一場光明拯救,讓人在夢幻般的意境中凝視雷蒙,凝視他溫柔明亮的內心和對愛對自由對生命本質的由衷熱愛。同樣地,這也進一步說服了觀眾去接受雷蒙的生死哲學,如斯世界,如斯人生,卻只能以想像重現在內心深處,那麼這樣的生命,也唯有在抵達彼岸世界後才會不那麼殘酷和支離吧。

【茱麗婭】

通觀全片,唯一能夠在戲分上與雷蒙這一人物相呼應的即是茱麗婭這位身患頑疾的律師。安靜、倔強、瘦削而堅定的茱麗婭不僅充當了觀眾逐步了解雷蒙的推動力和主渠道,更重要的一點是,這個人物與雷蒙之間存在著一種彼此投射的作用——同樣被厄運打斷了光明人生,同樣不甘心從此失去自由和尊嚴。與片中的任何一個人做比,不論客觀遭遇還是主觀心靈感受,茱麗婭都更能靠近雷蒙的內心。正如她拄拐面對吉妮質詢時堅定說出的那句「我來這裡對我很重要,不僅僅是職業需要,相信我,我很了解雷蒙」,茱麗婭無償幫助雷蒙獲得死亡權利的行為不僅出於對雷蒙生死觀念的認同,更由於她渴望通過雷蒙尋求自身困境的共鳴和回音。

影片對茱麗婭這一人物的處理非常有特點,在茱麗婭與雷蒙交流片段的展現中,導演使用了非常之多的相似蒙太奇進行人物間的轉場,這在對全片任何一個人物的刻畫中都是從未出現的。如茱麗婭採訪雷蒙一段,錄音機的相似蒙太奇將兩人共同聆聽雷蒙敘述時的反應連接起來,茱麗婭的理解和惋惜,雷蒙追憶已逝年華的沉痛與哀傷,形成了一種共生的情緒狀態,使觀眾得以通過這個微皺了眉抽著煙的女子更深刻地觸摸影片主題的深層表達。又如茱麗婭翻看雷蒙出事前照片一處,雷蒙的過往與曾經在茱麗婭的目光下如同閃回鏡頭般一一上演,這像是一種交談,更像是一種坦誠的託付,茱麗婭在雷蒙的今昔對比中感慨,同時也交出了自己的痛苦,觸摸自己的傷痕,二人相似的經歷彼此融合,形成一種微妙的交集和心靈共振。可以說,茱麗婭的存在從側面增強了雷蒙形象的立體感,她的追問、質詢、撫慰和表達,都指向雷蒙的內心世界,她是他精神層面的旅伴和傾聽者,而他是她苦痛的分享者和理解者,觀眾在兩人的碰撞中從兩種角度理解著同一主題,對於人物和主旨細節的思索逐步深化和明確。

但與此同時,茱麗婭的另一個作用則是反向的,即同時承擔著與雷蒙在個人選擇方面的一種對比作用。當兩人長談一夜之後,茱麗婭應允雷蒙第一本書出版後會回來與他一同告別這個世界,之後卻放棄了許諾,任由病痛一點點消耗了自己的身體和意志。這樣的安排對於主題的表達是非常真實全面而又深刻的。在面對影片所提出的討論時,每個生命個體都處於一種薩特所說的自我選擇之中——在片中則具體反映在選擇接受無自由的生命或選擇奔赴無生命的自由——任何一種選擇都是一種主體個性化的價值觀表達。茱麗婭能夠清醒地意識到自由和尊嚴對於個人的重要性,但卻無法切實做出選擇和行動,真正為了人性的尊嚴而捨棄生存機會。在茱麗婭的人物內心,生命具體形態的存在依然高於無形的尊嚴和自由,儘管觀念上認同雷蒙,但她在行動上最終無法追隨,還是陷入了一種凡人對生的留戀和困惑,這樣的對照為全片主題的表達添加了非常有說服力的反力量,進一步增強了全片討論的纏繞感和複雜性。

如同那個冷漠的牧師所說,我們的生命不由我們決定,自從我們出生,生命就已經存在於永恆,個體對此是無能為力的。作為對此種觀點的部份妥協,茱麗婭作為人的渺小無力被刻意放大了,而人物自身人性上的自主性和力量感卻被逐漸壓抑和縮小著,且伴隨影片的進行,這種放大和縮小之間的差異越來越明顯。蒙太奇上的表現則是茱麗婭出場時還偶能行走,之後憑藉拄拐移動,再之後依靠輪椅,最終變為幾乎喪失記憶無法行走的殘障人。外部形像是人物狀態的一種極佳投射,與此對比,雷蒙就從始至終地處於同一形象——儘管全身癱瘓,但其人物外觀的韌性不曾改變,甚至在外出前往法院一段,影片還加入了雷蒙注視車窗外世界的主觀鏡頭:訓斥母親的女兒,買菜歸來的主婦,牽手的情侶,交歡的狗和巨大的風力發電機……雷蒙雖然是靜止的,但觀眾從這個主觀鏡頭中看到的卻滿滿都是運動,一切都在呼吸,在生長,在真切地活著。但茱麗婭沒有,茱麗婭只是一個漸漸消失的人物,她的痛苦也好,掙扎也罷,都在最終無力的妥協下深化了雷蒙的形象。《深海長眠》如同一次逆風的進軍,中途總會遭遇各種出於人道主義和法律體制甚至是來自人性某個層面的阻力和障礙,很多人會退卻,甚至連充分理解雷蒙的茱麗婭都退卻了,這些退卻之下的選擇是對雷蒙的挑戰和動搖,但雷蒙微笑著一心向死的心沒有變,這又是多麼令人慨嘆敬畏的強大的精神意志。

【羅莎】

羅莎是個易被忽略但在全片主題表達上有舉足輕重作用的人物,她代表了人群,象徵了部份的雷蒙渴望說服的外部世界,即普世。她平庸、多言、婚姻失敗、工作岌岌可危卻還拖兒帶女,是一個非常世俗化的,充斥著生存困境和無望情緒的個體,符號般漂浮在日常生活的瑣碎之中。偶爾在電視上看到有關雷蒙的報導,為了從比自己更慘澹的人身上尋找力量和快樂的動機,羅莎才會走進雷蒙。然而,在之後的故事發展中,雷蒙顯然是逐漸充當了羅莎的精神導師,對其價值領域有了深刻的影響和撼動。最初見到雷蒙時,果醬女工羅莎愚蠢地對雷蒙做出評判:「你怎麼可以如此自我封閉?」然而最終,雷蒙卻是在這一最不可能提供幫助的人物的幫助下完成了死亡之歌的吟唱。這其間,不僅是雷蒙主觀意願從無望到達成的質變,更是羅莎對於生活、生存乃至死亡的重新認識。雷蒙改變了羅莎,一種生死哲學說服了部份的外部世界。這是偉大的前行。

此外,值得一提的還有雷蒙與羅莎之間的感情。那是愛,卻不同於普遍意義上的愛情,在兩人之間存在著比男女情愛更高層次的寬範圍情感。羅莎愛雷蒙,如同一個信徒膜拜耶穌,她渴望通過自己的崇拜和愛讓雷蒙有活下去的理由,渴望做些什麼去幫助這個曾給她無光生命帶去希望的人。然而雷蒙說:「真正愛我的人是會幫我結束生命的,那才是愛,既純潔,又能相互分享,是平衡的。」最終,影片刻畫了一個非常唯美的鏡頭:羅莎和雷蒙坐在夕陽下的落地窗前,羅莎靠近雷蒙,在嘴唇即將碰觸嘴唇的時刻輕輕抬頭,將唯一一個吻留在雷蒙額頭上,這一吻也很顯然地將情愛轉為了大愛。光線的運用在此畫面中非常出色,黃昏的光影將人物輪廓渲染得柔和沉靜,突出了雷蒙和羅莎內心寧靜平和的狀態。一個安然赴死的人,一個出於生命尊嚴大愛而殺死愛人的人,安靜地坐在一起,時光停滯,歲月靜好。

影片藉助羅莎這個人物,在生命主題之外又探討了什麼是真愛這一可以說更加複雜的問題。很多人愛雷蒙,爺爺、哥哥、嫂子、侄子,但他們的愛並不出於絕對的深層理解,而出於單純的情感和慣性的甘願——他們可以觸摸底線,允許雷蒙自殺,但卻無論如何無法提供任何實質幫助——從人類情感的角度說,他們的愛體現了一種主觀上對於陪伴感的渴望,體現了因愛而滋生的一種異常溫暖的佔有慾。而羅莎,這個最初帶著兩個吵嚷孩子冒失走進屋的平凡陌生人,最終願意伸出手將終結生命的毒藥遞給雷蒙。雷蒙用他的言行使羅莎了悟,愛要出於溫存,更要出於尊重和理解。也許影片對於真愛的觀念值得商榷,但可確定的一點是最終羅莎還是成長了,成熟了,理智了,理性了,外部世界逐漸形成系統的評判和抉擇,羅莎起碼是一種美好溫暖而不乏積極意味的象徵和預言。

【結語】

「大海深處,大海深處,在失重的勁頭,夢想在那裡成為現實。

兩個意願合而為一,讓一個願望得以實現。

你看,我看,像回聲陣陣,默默無語。

越來越深,越來越深,穿過血與肉而超越一切。

但我一直醒著,我一直希望我已經死了,讓我的唇,深埋你的秀髮。」

全片在海洋的空鏡中結束,伴隨著這首由雷蒙於畫外朗誦的詩歌,似乎也在試圖告訴觀眾,雷蒙的長眠於深海,長眠於死亡是一次詩歌般的求索和完成,最終一切回歸到了寂靜圓滿,靈魂得以安放和平息。不論爭議是否存在,辯駁是否持續,雷蒙和觀眾都終於等來了一個意味深長、平靜坦然的結局,那些痛苦、隱忍、不甘和需索,最終得以深埋地中海,在那裡亘古良久,默然道別。

但這故事中的甲乙丙和你我他顯然留了下來,仍在螢幕之外的世界生生不息著。

他們熱愛雷蒙,熱愛這部電影。我也一樣。