2014-05-14 22:00:16

家人即地獄?

************這篇影評可能有雷************

「Life is so long」詩人T.S艾略特說的,他不是第一個說,更不是第一個想到的,但他為此獲得讚揚,只因他寫了下來,所以只要說到這句話,後面就得提到他的名字。

由一句恐怕是最不艾略特並且人人都能說得出的詩句開頭的電影,伴隨老人遲緩而柔和的聲線,德州開闊的風光,徐徐晚風。它滿足了一切羅馬蒂克的場景,但你絕不會猜到後面是一頓飽含怎樣暴風驟雨(即使說腥風血雨也不為過,但我仍不忍用這樣的語詞來形容一個家庭,即便它再不堪)的大餐,這平靜的開頭也是影片唯一祥和的時候,父親對新雇用的印第安人喬娜所言,語畢,還扔給她一本艾略特,那位寫下這句詩同時也寫下《荒原》的天才。

生命很短暫,生命很慢長。這是人們常常在匆忙之後嘆息的話語,它可以被出數次使用而不被透支,因為背道而馳卻均有理有據。

短暫是因它美好,漫長是被它纏繞。

昨日翻看《傅雷家書》裡面有這樣一句話大致可以將這短暫跟漫長勉強銜接起來:「人生的關是過不完的,等到過的差不多的時候,又要離開世界了。」

父親對兒子的諄諄教誨使得這句話儘管略含傷悲但也坦然實在。

在我極其有限的認知中,我本以為,家人應該是他們這樣的:嚴父慈母,孝兒善女,任何一個人的缺席都彷彿拿去了自己一半的生命,剩下的一半自己也只是苟延饞喘。他們感恩上帝的設計,感恩成為一家人的緣份。所以的災難和幸運都不是個人的,而是整個家庭的。

倫理、血親,骨肉,以往被這些羈絆得太多的是我們接受儒文化浸淫的東方人,將科學實用主義發揮到極致用絕對理性的姿態來看淡這些的西方人永遠在我們疲憊不堪的時候以絕對瀟灑的形象向我們招手,坐實了東方人倫理先行的愚昧。

前幾日母親節不知在哪裡看到誰寫的回憶錄中提到:「她的離世,讓我從未感到我與這個世界如此地沒有關係。」這是那篇長文中我唯一記得的一句話,因為毫不誇張地講,這是我從小便在捉摸的一種情景,或許是需要拿一生來催眠自己去接受總有這樣一天會到來,看看真的到了那種時候我能不能勉強還能站立。

「倫理不是一個枷鎖,一個禮教,倫理是每天過日子必然有的情緒、慣性。」我們對這個詞說了太多的壞話,不遺餘力地想要擺脫它,彷彿它就是絆住我們最大的一顆石頭。

我們可以逃開嗎,家人是我們的災難嗎?

「我們是姊妹」

「可我並不覺得我們有多親近」

「我倒是覺得我跟你們兩很親近」

「老是見不到你,你已經很久不在這兒了」

「我還是覺得很親近啊」

「我沒有辦法繼續玩家族秘辛和姊妹情的遊戲了,我們只是凡人,碰巧因為基因扯上關係,是被隨即挑中的細胞」

「你何時變得如此憤世嫉俗了」

「或許我會憤世嫉俗是發現照顧父母都是我一個人在做」

「少來這套,我也有參與」

「知道你因為受不了而逃走,我不是在批判」

「你沒這麼做並不是我的錯」

「所以少來姐妹情這一套,當我離開這裡,我不會跟你們一樣有罪惡感」

「真不敢相信,你看世界如此黑暗」

「呵呵,那是因為你在弗羅里達啊」

將這場不能僅用不歡而散來形容的最讓我憋得慌的唯一一場三姐妹在一個場景對話的戲的台詞這樣一句一句地敲出來,那種瘮的慌的剜肉般的痛感絲毫沒有因為我提前預知這幾句對話的殘酷而消減半分。

這讓我想到邱老師在《20世紀西方文學》課上將《白像似的群山》一行一行念給我們聽的場景,也許若干年後我仍然可以如同現今般清楚地記起那天下午的教室以及教室裡面迴響著的故事:那恰好也是一場有關倫理的對話,談到最後恰也形成了一個找不到出口的死角。

一個指手畫腳,一個怨聲載道,一個假裝天真。這就是這個家庭的三個孩子。

我們是姐妹所以有什麼不可以說的,

得了吧,你怎麼不說你離了婚,

離婚是人為的很不光彩,可是子宮癌又不是你可以控制的,這是兩碼事兒,

你是為了保持你的完美吧,順便再一次證明我是瑕疵品,

我覺得我跟你們兩都親近啊,

你多久才回來一次就說這種話,能有多親近,

你為何想得如此黑暗,

你很光明?那是因為你住在弗州,那個全世界陽光最充足的地方,而我,只有我,五十歲了還獨身一人地待在這個發霉的熱爐(又熱又發霉的地方恐怕也只有這裡)看守著兩個老瘋子多少年,替你們盡義務。

陽光充足嗎?那是因為你只看得到別人的陽光。我的下半身都浸泡在污水裡沒人看得到。

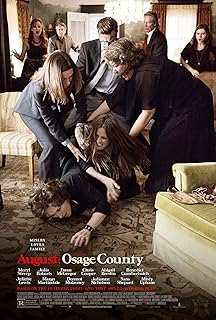

看完之後大致掃了一下所謂的短評、影評,都以絕高的姿態點評這部改編之作的缺陷,我沒看過劇本,也沒看過話劇,也未去調查它的改動在哪裡,到底改得有多壞。

「《紅樓夢》表面上看著是這麼一間宅子,但每個人身後都是一個哈利波特式的通道,都可以拍出一個特別長的走廊」——史航

這句話一度作為我衡量影視作品好壞的一把標尺,我沒有手術刀,也無法成為外科醫生,因此,看東西也仍然停留在最低級的階段,劇情的好壞,故事的好壞。

我認為,這是一個好故事,也許它不完美,跟《密會》一樣,過於集中地戲劇衝突增加了它的戲劇感,削弱了它與現實的互涉。尤其是小查爾斯與艾薇三姐妹是同父異母的姐弟這個包袱,是影片下半段最減分的地方。可從另一個角度,它的減分由於牽扯出另一個家庭和另一輩人的故事而又加了分。

另一個減分卻也合情合理的橋段在人設上面,印第安女人的出場,那種與這個家庭格格不入的平靜與超脫於看慣了美式故事的觀眾而言無疑是和可惡的劇透沒有多大的差別,一個最低等的身份臉上卻散發出聖母般的柔光,她就是耶穌在世來悲憫這群可憐的躁動的動物,的確,最終她抱著這群動物中攻擊性最強的那個結束了這個故事。這個人物從一出場就穩定了自己的功能,從電影的角度這的確不是一個好的信號。但從另一個角度講,美國人尊重傳統的價值取向再一次得到彰顯。由白種人以外的種族來拯救這些墮落的自以為是的混蛋是美國故事裡亘古不變的傳統,《湯姆叔叔的小屋》《喧譁與騷動》,沿襲這種傳統是編劇們的使命。然而如果這樣的設定永遠繼續下去就證明他們的文化里永遠存在種族問題,現實中不能消滅它,仍然要依靠無數的藝術加工來隱晦地反思。可這對於可怕的種族偏見有多大的意義呢,如同茨威格在回憶錄中寫到羅曼羅蘭曾對他說過的一句話:「藝術可以使我們每個人得到滿足,但它對現實卻無濟於事。」

說到這裡就不得不提及西方文化中無處不在的藝術崇拜(曾幾何時,我們更是如此,但如今已經幾乎蕩然無存了),在這部片子中,不僅是體現在開頭那句沒頭沒腦的艾略特的詩句,也體現在他們整個家族唯一都認同並暗自為之驕傲的一點:父親是詩人。母親對大女兒沒有從事寫作而憤慨;諷刺丈夫60歲之後就沒再寫過詩但也常常拿他出版詩集的事兒作為榮耀;姨媽對姐夫藝術家似的神秘和心思敏銳的欣賞,並對兒子小查爾斯絲毫沒有遺傳到父親的好基因而懊惱(事實上遺傳到了,只是她沒看到)

命題過多也常常是使一個故事沒辦法無暇的致命傷,種族、兩性、養老、育子、嗑藥年輕化、婚姻、代溝、南北方。美國故事裡面永恆輪換的老生常談,戴錦華老師曾說過:英國的事兒就是英國的,法國的事兒就是法國的,可美國的事兒卻是全世界的。這句話放到這裡很不適合,但她所言是事實,在上幾周看二戰回憶錄和奧利弗斯通的紀錄片尤其有這個感觸。

只是,這些母題是可以推彼及己的,想想看,人類沒絕種一天,一天都逃不開這些事兒,也許你想說它們是破事爛事煩神事,最消耗我生命拉低我格局的沒事找事。那是因為你不願意承認經營家庭其實並不是拿不上檯面的一項事業,它的和諧可能是外部任何的風光都無法比及的重要。再亮麗的職場都抵不住一個慘不忍睹的家庭放在你身後,它是懸崖,是炸彈,是隨時將你的放光放亮撕得粉碎的兇手,是讓你不堪一擊的利器。

持刀相向的對象通常是你的敵人,這是沒有錯的。只是,敵人跟家人的身份有時候也是能夠重疊的。單純的敵人也許就向著你開一次槍就跑開了,因為還有更多的人等著他去開槍他無暇顧及你了,但如果同時他也是你的家人,那麼他不會跑開的,他逛一圈等你傷剛要好的時候再向你開一槍也不一定。因為他的敵人極其有限,他有一生的時間與你周旋。

中國人常常說兒女是冤家,又有不是冤家不聚頭的說法。俗語都是人們經驗的提煉,其中暗含著我們這個樂感文化的民族對於家庭事務的繁瑣的毫無惡意地無奈與嘲諷,中國人骨子裡認命,我們相信成為一家人是一種不可阻擋的命運,也願意以全部的勇氣去直面這種命運,即使它會耗費你畢生的經歷讓你看上去一事無成。但從這部片子裡我也感受到面對倫理血緣時一切的瀟灑也許都只是徒勞和假像。

豆瓣上的短評都以「年度撕逼大戲」來定義這部電影(搞不懂什麼時候我們也變成任何話語都離不開生殖器的民族,好像好好說話就有罪一樣)其實,一切古今中外涉及到家庭甚至是家族的藝術作品就沒有不是剪不斷理還亂的一團糟,這一部也不例外。出軌、亂倫、性格不合……寫去寫來也就是這些東西,借用一句艾薇的話:我們都是凡人。是啊,我們都是人,犯的錯誤也都差不多。苦情戲也許早已經過時,然而它卻以不同的包裝仍舊出現在我們的視野中的原因,還是因為我們是凡人,我們是動物,與我們有關的事情都代代相似。《紅樓夢》中有大批撕逼戲也有源源不斷的詩意,如果只剩其一都不能稱之為藝術精品。《喧譁與騷動》中也有與之相似的人設與情節設定,家人變仇人、亂倫、為一正常的人是黑人保姆,但它也有其柔軟的部份讓你在絕望中有個地方喘口氣兒。《雷雨》中也是如此,甚至連「熱」的意象也都相似。鏘鏘在談到文章出軌事件的時候許老師說他問過網友為何會如此關心這樣一件八卦,對這件事的傳播度很是驚訝,網友回答說:這件事看似是別人的家事,可搞不好明天就是你我的事兒了。對,還有什麼理由比「與我相關」更冠冕堂皇理所應當的呢。我們人類這種物種真的只關心與自己有關的事情,我們只考慮我們自己的感受,只明白自己的委屈,只覺得自己無辜。就如同這部片子中的每一個人,都只考慮自己,這種情況下,要依靠家這種東西來將這樣一群動物統一到一起根本就是笑話。

話到此處,可以回到標題上了,「家人即地獄」,當然是援引薩特在《禁閉》中的「他人即地獄」。將知乎上的一個比較好理解的解釋貼過來:

【濤吳,sapiosexual

Rosier、陳海星、Tyro 等人讚同

可以看別人的演繹,不過最好結合小說自己去理解。以下是我的理解:

在小說《禁閉》(Huis Clos, "No Exit")之中,薩特描寫四個人(的魂靈)墜入地獄,地獄中沒有預想的酷刑,也沒有火焰,只有一間封閉的密室,關著他們四個人。他們無論幹什麼都要在別人在場的情況之下進行,燈永遠亮著,刀子殺不死人——因為反正都是魂靈。這樣的痛苦就是地獄的痛苦,l'enfer, c'est les autres。

此種情況下,他人的目光影響我的自由意志,左右我的選擇,這令我痛苦,尤其是有時候在他人的影響之下做出違背心意的選擇的時候。而我將別人視為「非我」、「他者」,「我」和「他們」的區別,界定什麼是「自我」的範圍。所以,如果沒有他人,我就不會是現在這樣的我,但是現在這樣的我因為他人而存有喪失判斷和自由選擇能力的危險。】

——括號內引自知乎

想想看,這個家庭是不是如此呢,每個人都將他人的存在看成是自我存在的障礙。說到這裡不得不提到梁文道在鏘鏘里說過他觀察到我們排隊時候的焦慮、我們做任何需要我們等待的事情的時候的焦慮,那種把排在自己前面的人異化成怪物的情緒,像隨時可以點著的火藥,彷彿恨不得眼前的人全部消失,留下令自己舒心順暢的世界。

我不願再去梳理這個家庭的不堪來佐證這種現實。正如姨夫所言:為什麼,你們兩姐妹說話要那麼刻薄,你們面對的是你們的家人,是愛你們的人。

他們相愛嗎?這樣的家庭還有愛可言嗎,我覺得有的。Bill多次主動的示好想與芭芭拉重歸於好;芭芭拉在父親葬禮之後告訴女兒:你千萬不要死在我前頭;Violet得知丈夫死後刻薄中無法掩飾的絕望;姨夫與小查爾斯的父子情深;艾薇絕境中唯一的甘泉和表弟查爾斯的心心相惜(大捲兒談情唱歌真的很棒,聲音簡直了;第一次驚艷到是在夏洛克里面小提琴);凱倫每一次尷尬的討好般的笑面相對在她帶著未婚夫去找童年的回憶的時候我真的相信也許她比任何人都想要依靠這個回得最少的家。但是這一切的一切都被那些無數次FXXK的相互傷害中深深地掩埋了。每一個人都在某一瞬間露出了,我後悔這一切,我後悔我把這個家搞成這個樣子的,家本應是相互取暖和療傷的地方,卻被我們親手變成了地獄,這樣的表情。

但是,親愛的,生活需要前行,即便我們帶著原罪,帶著詛咒,帶著鐐銬。

「我已身陷血泊中,即使不涉血前行,回頭也同樣惱人。」——《麥克白》