2014-05-10 20:15:38

香港和台灣電影 就蔡明亮導演《青少年哪吒》和《愛情萬歲》中的同志感情,水的意象和長鏡頭美學做比較的論文

************這篇影評可能有雷************

香港和台灣電影

就蔡明亮導演《青少年哪吒》和《愛情萬歲》中的同志感情,水的意象和長鏡頭美學做比較的論文

指導教師:卓伯棠

I 背景

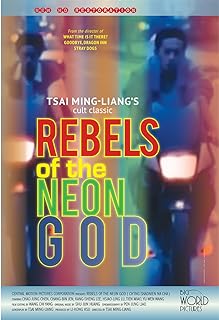

出生在馬來西亞古晉市的蔡明亮,從第一部長片《青少年哪咤》(1992)開始,就一直以其獨有的風格拍攝電影:以都市人的疏離和虛無生活作為主題,關注同性情感世界,弱化戲劇性,長鏡頭,大膽露骨的電影語言,節奏緩慢,對白少,以李康生為永恆不變的男主角等等。按照侯孝賢導演在2013年金馬獎開幕儀式上說的,「全世界只有蔡明亮才能這麼拍電影,他是獨一無二的」(侯孝賢,2013)。從第一部《青少年哪吒》(1992)獲得了東京電影節銅獎之後,他接下來的片子屢獲歐洲主要影展大獎,《愛情萬歲》(1994)獲得威尼斯金獅獎,《河流》(1997)獲得柏林電影節銀熊獎,《洞》(1998)獲得坎城電影節費比西影評人大獎,《天邊一多雲》(2005)獲得柏林電影節最佳藝術貢獻獎,《臉》(2009)獲得羅浮宮收藏的榮譽,最新的一部片子《郊遊》(2013)獲得了金馬獎最佳導演獎。蔡明亮的影響力已經遠遠超出電影行業本身,按照學者李天鐸的說法,蔡明亮的電影將台灣從世界政治經濟的邊陲通過文化的手段帶入了國際核心,(李天鐸,1997:頁219)「蔡明亮在威尼斯影展,三天內接受七十二個訪問,台灣有哪位大官擁有如此的外交實力?對外交上就處困境的台灣,電影成為近幾年最重要的文化外交,以及國家形象的表徵。」(謝金蓉,1994:頁81)

本文將從蔡明亮的兩部早期電影作品《青少年哪吒》和《天邊一多雲》入手,根據蔡明亮在香港浸會大學所作講座,以及法國台灣影評人及學者對其電影所作出的解讀與分析為理論框架,著重分析蔡明亮電影中的三個反覆出現的元素:小康和昭榮的關係,水的意向,長鏡頭。

II小康和昭榮的關係

在《愛情萬歲》和《青少年哪咤》中,小康都是那個孤獨的,躲在人群背後的少年。他愛著陳昭榮,卻沒有勇氣接近。在《青少年哪咤》中,他第一次遇見陳昭榮是在父親的計程車上,陳昭榮載著阿桂,昭榮後面的司機催自己讓他在女朋友面前丟了面子,於是他打碎了後視鏡玻璃。而在《愛情萬歲》中,小康第一次遇見昭榮是昭榮發現了小康也在房子裡,一副房屋主人的架勢向小康質問其存在的合法性。在這兩次的相遇中,小康都是被動的,沉默的,他見到昭榮,明明心動,卻在拼命遮掩自己狂跳的心,然後讓它在另一個地方噴發,在兩個電影中,噴發的形式與場所有所不同,在《青少年哪咤》裡,小康在旅館的房間裡,欣喜若狂地上躥下跳,因為他看見陳昭榮為破損的摩托車感到難過,於是他看見了自己的所作所為隱晦地和自己愛的人終於有了聯繫,之後他一臉無辜地追到陳昭榮邊上,耐心地詢問他需不需要幫忙,可憤怒的昭榮卻讓他滾遠點,他衝著小康喊道:「沒見過摩托車啊!」小康受傷地停下了腳步,看著昭榮,不知所措。而在《愛情萬歲》中,他則是躲在床下,昭榮和阿梅在床上做愛,絲毫沒有意識到床下小康的存在,小康就在這狹小的空隙里,看著床邊抖動的內褲,瘋狂的自慰,床上床下同時達到高潮,阿梅起身沖涼,然後離開,小康確定腳步聲走遠,才一點一點地從床下爬到床上,看著昭榮的臉,飽含淚水,深情地吻了上去,昭榮還在沉睡,明明那麼近,卻又感覺好遠。

這兩部電影都在處理小康與昭榮的關係,共同之處在於,小康對昭榮的愛都是壓抑的,被動的,明明愛的火熱,卻不敢開口,可越是壓抑爆發的也越是強烈。不同之處在於,《愛情萬歲》中的小康比《青少年哪咤》更加勇敢,他親吻了昭榮,也是終於誠實地面對了自己的慾望和身份。蔡明亮自己在一篇接受陳寶旭的採訪里說,

「小康的角色基本上是《青少年哪咤》的延伸,他與昭榮在哪咤裡的關係,其實是他需要一個朋友,雖然有人認為那是同性戀,但是當時我並沒有太往這方面去思考。到了《愛情萬歲》,我覺得我有必要讓小康在表演上有一些比較大的轉變,再者我也覺得應該寫一個這樣的角色,所以我讓小康的角色更清楚,他要找的,是一個感情的朋友。」(蔡明亮,1994:頁219)

的確如同蔡明亮所說,在《青少年哪咤》中,小康的同性戀身份比較模糊,只有最後電話交友的部份他猶豫半天還是沒有接聽,似乎在暗暗影射他好像對女性不感興趣,不過在《愛情萬歲》中,他的角色更清楚,他最後的吻解釋了他為什麼不願意離開這棟房子。

III水的意像

蔡明亮導演很喜歡在電影裡運用水,他自己這樣解釋到「水就像空氣一樣,是生命所必須的東西。這是我使用水最原始的用意。我以它在人類生活中的基本重要性來回答這個問題。

」( Jean-Pierre Rehm, 奧利佛 Joyard, Danièle Rivière,2001:頁84),而如果按照張大春的理解,「水既是漂泊的象徵,又是慾望的載體。」(張大春,1994:頁184)

在《青少年哪咤》中,昭榮的房間一開始就浸滿了水,穿著鞋走在裡面嘩啦嘩啦地響,昭榮與彬帶著阿桂一路吃大排檔,打遊戲,玩魔術,喝的爛醉如泥,去旅館開房間,又看黃色錄像,然後去打電子遊戲,這一連串的行為讓人看了心如刀割,一個年輕生命揮霍著自己的生命用一樣樣刺激的東西填補自己空洞的內心世界,就像轟隆隆的摩托車聲,宣洩著他們的躁動與不安,在黑夜裡的台北大街上奔馳,卻不知道要去那裡,直到早上醒來,又回到清醒的狀態,一夜的變態般的發洩與癲狂全部轉化成了徹骨的虛無,令人窒息,而阿桂醒來和昭榮打電話所說的那樣,「我在哪裡?你們有沒有對我怎樣?有沒有強姦我?會不會來找我?」「你要不要自己檢查一下看看。我不知道誒。」說完昭榮疲憊地躺在床上,就在這時,音樂響起!「當~噹噹當,噹噹~當~當~」悶悶的電子音,畫面上則出現了讓我無法呼吸的一幕,由於昭榮的房間地下通道堵住了,積聚了大量的水,一隻拖鞋從鏡頭下面悄無聲息地飄到鏡頭上面,緊接著,一個菸頭從鏡頭下面又安安靜靜地慢慢地飄了起來,悠悠地,一個壓癟的易拉罐也飄了過來。那種漂泊的,無望的,宿命的,遊蕩的,空寂的感覺被激發了出來,好像時間都變慢了,看著昭榮生活裡的這些元素的飄蕩一如昭榮自己孤魂野鬼般的生存狀態。「水是漂泊的象徵」在這一刻體現的淋漓盡致。蔡明亮自己這樣說道:「(《青少年哪咤》)所以我用這個題目來應對,整個社會對小孩的無形壓力。我們的未來為父母的寄望,完全來源於父母、社會的寄望,就像考大學,要不然你就沒前途。能在都市的縫隙裡面找到一點自己的快活,自己的存在感,可能在打電動啊,翹課啊。一個跑去退學得人,就退了補習班的費。另一個就發展到沒有人管,每天撬開電話亭去偷錢,去偷人家的電動玩具的板去掙錢,過自己的生活,也是很茫然的。」(卓伯棠,2012:頁120)

而在《愛情萬歲》中,水的運用更加的豐富,在影片的第二場戲中,小康去超市買了一大桶礦泉水,後來他溜入房子,坐在大床上,也是喝著這一大桶水,巨大的礦泉水尺寸在白皙房間的襯托下顯得無比刺眼。在之後的戲中,他買了一個西瓜,和西瓜親熱起來,又拿西瓜當保齡球,西瓜撞擊牆壁被打碎,他又撿起西瓜瓤來吃。結合最後才向觀眾闡明的小康的同性戀身份,以及他在昭榮唇上深情的也是無力的那一吻。喝水和西瓜一方面應當理解為在借水解身體上的渴,可與此同時,也都在暗暗地表達他乾渴的身心亟需滋潤和慰藉。還有一處水的特寫是小康洗衣服,他把自己的衣服和昭榮的衣服放在浴缸里一起洗,加入洗衣液,打開高級浴缸裡的按摩噴水功能,站在旁邊看著兩人的衣物一起在浴缸里翻滾,打出無數的泡泡,帶來一種幸福卻又虛無的情緒,好像他對昭榮絢爛而又屢屢落空的種種幻想,都隨著這一串串的泡沫慢慢升騰,伴著陣陣咕咚咕咚的水聲,於是在這裡,水不僅僅是成為了慾望的象徵,蔡明亮把這種因慾望帶來的壓抑的卻又是讓人感到甜蜜的,可最終又註定會熄滅的感覺傳達的淋漓盡致。

IV長鏡頭作為一種經歷,而非敘事

蔡明亮對於電影的看法很獨特,他曾經談到有一次在歐洲接受一位法國女記者採訪,被問道:「蔡明亮導演,你覺得電影是什麼?」蔡明亮反問她:「你覺得電影是什麼?」女記者說到「我近十年看電影有一種很不好的感覺,就是老感覺有一雙無形的手在替我翻頁,可是我看你(蔡明亮)的電影就沒有這種感覺」蔡明亮後來自己解釋到,這和他的電影大量的使用長鏡頭有關。(卓伯棠,2012:頁42)而這種長鏡頭的運用也和他的電影理念直接相關,他認為,「電影不只是劇本,電影是關於感覺和情緒的」(卓伯棠,2012:頁111)而在另一處採訪中,他說到,「我不是要讓觀眾自信的知道,他等了很久,我要讓他感覺到等待的時間。」(Jean-Pierre Rehm, 奧利佛 Joyard, Danièle Rivière,2001:頁85),比如他在《青少年哪咤》中讓苗天尿了一場很長的尿,完完整整的兩分鐘,尿完所有在片場的人都在笑,這尿為什麼這麼長?而台灣著名影評人聞天祥則認為認為蔡明亮在《愛情萬歲》中重新開發了長拍與特寫的意義,表現出他自己的視覺語言。( 聞天祥,2002:頁112。)

《青少年哪咤》中最後小康來到電話交友中心,坐在隔間裡,端著一杯充滿冰塊的凍檸茶,望著眼前的電話,他等了很久,電話都沒有反應,電話也在等他,他望著電話,突然電話就響了,滴滴滴的聲音響個不停,小紅燈一直在拼命地閃爍,紅燈裡的液晶要把自己拼命地甩出來,他呆呆地望著那閃爍的燈,等了很久很久,一點一點地把凍檸茶喝完,他的眼睛裡並沒有流露出任何的渴望,而是一種茫然失神,紅色的挑逗並沒有勾起他旺盛的情慾,反而隔著很遠的距離,終於他搖了搖手裡的冰,把杯子放在地上,背起書包離開。這個長鏡頭完整的交代了小康的等待,電話鈴聲從一開始的尖銳和突兀,高調的聲音像一串串的珍珠撞擊心臟,到後來慢慢的接受,麻木,然後失去感覺,只剩下一串聲音,而觀眾看著小康的臉,最先開始是期待他拿起電話放在嘴邊說出話來,可他只是一動不動地盯著電話看,喝完手裡的飲料,沒有任何特別的反應,透過這樣的變化,這個鏡頭彷彿在最後一次劃清小康和社會主流價值之間的界限。

而在《愛情萬歲》中,阿媚和昭榮第一次在咖啡館遇見,有一串很長的試探,兩人距離忽遠忽近,直到最後昭榮來到了一處電話亭,電話亭靠著街道,在黑夜中,靠著旁邊商場櫥窗照出來的燈,兩個人的臉被照的一半亮一半暗,朦朦朧朧,阿媚斜挎著包,散落的頭髮垂在她的肩上,昭榮走進電話亭打電話,阿媚在電話亭外面來回踱步,走得離電話亭越來越遠,又走回電話亭旁邊,停下來片刻,望著地面,昭榮看見她,也轉過一半身子,讓餘光可以看見她,於是二人都是在用餘光打量彼此,阿媚又向前走去,昭榮盯著她的背影看,阿媚低著頭,好像在用背部享受昭榮的視線。阿媚又走回來,她不敢抬頭,昭榮也在假裝打電話。這段戲的試探用長鏡頭完整的捕捉了下來,氣韻豐滿立體,如果有切鏡頭的話,這場戲的張力將會大打折扣,因為走路,停步,低頭,打量,再踱步,又停,動作的完整性帶來的是情緒的完整性,非長鏡頭不可。

V結論

在香港浸會大學第一年上學的時候,我參加的第一個電影講座就是聽蔡明亮導演講他的電影,在那個講座里,他放映了一部短片《蝴蝶夫人》,並講述了他的一部短片《床》,他說,人的身體很誠實,你的黑眼圈就是你的孤獨。看電影最重要的就是回到「看」的那個層面上來,你看見了什麼?那個影像給你什麼樣的感覺?你有多大的勇氣去相信你的感覺?

蔡明亮導演的電影通過長鏡頭的美學,帶著觀眾去體會電影所呈現的時空下人物的內心經歷,現在好萊塢電影往往是要讓人「知道」,但是正如蔡明亮所說,他在乎的是「感覺」,知道還停留在思維層面,敘事層面,但感覺則是關於心靈的。盧偉力老師在分析侯孝賢的電影時,也提到了相似的概念。人對於事物的認知有兩種,一個是符號化(symbolic)的,一個是現象學(phenomenological)的,用這個方法去理解《童年往事》才能明白那些沒有敘事意義的鏡頭為什麼會存在。用同樣的方法也可以理解蔡明亮。

這是我大學最後一學期的最後一篇paper了,忍不住想多寫兩句,我從北京來到香港學電影,剛上大學的時候我最愛看的是《駭客帝國》和《功夫熊貓》,可是不知道是在大學的哪一年開始,我對好萊塢的電影已經提不起興趣了,覺得很「假」,很「淺」,打不動我。現在我不敢說愛看,但至少能從一個新的角度去理解如侯孝賢,蔡明亮,楊德昌這樣的藝術電影,能體會這種不敘事的電影所洋溢的或是豐富的或是細微的種種感覺,而正如Professor Ian Aitken在German Cinema上說的Kracauer的電影理論,電影是在救贖人們因為現代化被傷害了的「Lebenswelt」,即直覺的,感受的,非理性的生命體驗。我為終於能看懂了這些我曾經看不懂的電影而感到無比滿足,也十分謝謝帶我體會電影獨特美學的諸位香港浸會大學電影系的老師們,卓老師,盧老師,Ian老師,葉老師等等,我會永遠記得這四年自己內在生命的種種成長,也會懷念這四年看過的這近五百部電影和無數愛電影的人的陪伴。電影如燈下美人,朦朧的臉龐,越看越美。

參考書目

卓伯棠,《蔡明亮電影講座》,香港:天地圖書有限公司,2012

聞天祥,《光影定格——蔡明亮的心靈場域》,台北:恆星國際文化事業有限公司,2002

謝金蓉,《荒枯的《愛情萬歲》在威尼斯開花結果》,《新新聞週刊》,第394期,1994年9月,頁81

李天鐸,《台灣電影,社會與歷史》,台北:亞太圖書出版社,1997

蔡明亮,《愛情萬歲》,台北:萬象,1994

Jean-Pierre Rehm, 奧利佛 Joyard, Danièle Rivière,《蔡明亮》,台北市:遠流出版事業股份有限公司,2001

侯孝賢,2013,https://www.youtube.com/watch?v=jtCvX0BWF4Y,2014/4/26

舉報