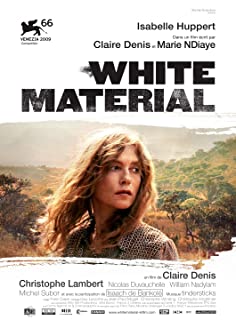

電影訊息

白鬼子--White Material

編劇: 克萊兒丹妮絲 Marie N'Diaye

演員: 伊莎貝雨蓓 克里斯多夫藍伯特 尼古拉迪佛休爾 以撒迪班柯

白色物质/白鬼子/白色物质

導演: 克萊兒丹妮絲編劇: 克萊兒丹妮絲 Marie N'Diaye

演員: 伊莎貝雨蓓 克里斯多夫藍伯特 尼古拉迪佛休爾 以撒迪班柯

電影評論更多影評

2014-05-01 07:25:36

壯烈卻荒謬的負隅頑抗

(舊文重貼。克萊爾·德尼過幾天就要來中國了,很可惜《白鬼子》,《入侵者》和《日煩夜煩》都不在展映片單里。)

法國導演克萊爾·德尼的新作《白鬼子》(White Material,2009),大概是她近年來最為人熟知的作品。在之前的作品中她經常將鏡頭對準居住在法國的外來移民或工薪階層群體(如《35杯朗姆酒》和《荒唐週五夜》),這讓她的作品在中產階級和知識分子當道的法國主流電影審美觀當中顯得有些另類。《白鬼子》中的伊莎貝爾·於佩爾也許是德尼迄今為止合作過的最大牌演員,她的號召力無疑為本片帶來了應有的關注度;同時,影片的設定背景則回到了丹尼斯廣受好評的處女作《巧克力》(1988)的劇情所在地,也是她長大成人的地方:喀麥隆。對拍攝環境的熟悉,使得德尼在與於佩爾這樣級別的演員合作時並不至於做出妥協,以致失去原有的個人風格。這也讓《白鬼子》得以對商業性和個人性兼顧,從而成為德尼最重要的作品之一。

《白鬼子》的劇情,圍繞著由於佩爾所飾演的瑪麗亞以及她堅守種植園的努力而展開。影片發生在一個不知名非洲國家的動盪時期,法國殖民政府剛剛從這裡撤出,而掌權的政府則正在抹平一切白種人勢力殘留的痕跡,這其中也包括由瑪麗亞操辦的咖啡種植園。作為種植園的正式擁有者,瑪麗亞的岳父與前夫深知白人在本國的大限將至,已經做好了放棄種植園的準備。但瑪麗亞對這一切毫不關心,她堅持要留在種植園,帶領工人完成下一輪收穫,與此同時,她還要應付自己麻煩不斷的兒子。另一方面,逃避政府通緝的民主領袖「拳擊手」正在鄉間藏匿。身受重傷的他躲進了種植園,而當地政府已經得知了他的行蹤,準備在種植園中終結他的生命。

雖然這部電影的劇情並不復雜,然而克萊爾·德尼在表現它們時卻使用了令人迷惑難解的非線性敘事手法。她用種植園在最後被燒燬以及「拳擊手」死亡的鏡頭作為電影序幕,為全片幪上了一層宿命式的悲劇色彩;影片在之後的劇情則以瑪麗亞乘車返家為中軸,在其中穿插著她對過去48小時內生活中重要事件的回憶。由於事件之間發生的時序並未被直白交待,所以諸如角色服裝之類的細微線索,就成了觀眾辨別與重組事件順序的憑據。這種結構對觀眾的自主投入度要求頗高,觀看過程中若有走神,可能就會對劇情有困惑。但丹尼斯並非為炫技而在敘事上刻意挑戰觀眾,這樣的選擇亦是局勢所迫。她在接受採訪時提到,由於劇組的燈光設備被當地海關扣留兩週,加之在非洲拍攝電影實在是意外重重,所以在很多時候,電影的拍攝計劃與初始情節都需要根據拍攝時的條件變化作出相應調整,電影終剪版的結構也因此與劇本原稿有著較大變化。然而即便是在複雜的敘事結構中,我們仍然能夠捕捉到其內在的連續性,這種連續性正體現在瑪麗亞的性格中。

瑪麗亞是於佩爾樂於扮演的那類角色:一個身體瘦弱,內心強硬,為了達到目的不惜付出任何代價的女人。但瑪麗亞與於佩爾以往角色不同的是,這個女人雖然偏執,然而在她的氣質中卻也有著一種單純和執著。她所有行為的目的都是出於對這片土地的「歸屬感」。這樣的出發點無可厚非,可惜的是在一個充滿暴力的環境中,良好的出發點並不一定會引向良好的結果。瑪麗亞是一個身處夾縫中的人,一方面,作為一個身處特定時期的白人,她夾在相互衝突的當地政府與叛軍之間,雙方對她都不甚歡迎;另一方面,她在家庭中也夾在年邁犬儒的公公與羸弱無能的兒子中間,公公雖然碌碌無為,卻仍然掌握種植園的大權,而兒子的放任自流也讓她對種植園的未來一片茫然。處在雙重夾縫中的她,每一步都走得步履維艱,無所適從。然而她卻從不曾像公公和前夫一樣識時務地選擇放棄,即便處在孤立無援的境地下,她仍儘自己全部力量堅守在種植園,一刻不停地為之勞作。對她來說,只有土地是重要的,其餘的一切,無論是種族隔閡還是軍閥混戰,都與她毫無關聯。這份熾熱的執著與堅強,是她令人同情的原因,同時也是將她引向最終瘋狂的導火索。

由於全片台詞並不多,德尼在用鏡頭語言表現瑪麗亞時十分用心。片中最常出現的視覺母題,也許就是「夾縫」的意象,丹尼斯在構圖時經常使用走廊、窗口或門縫作為前景,將瑪麗亞「框」入其中,以強調她身處的艱難處境。而片中出現最頻繁的鏡頭,是攝影機對瑪麗亞的近景後跟拍,我們雖然在畫面中看不到瑪麗亞的面部表情,然而手持攝影的輕微晃動,對應著瑪麗亞急促而堅定的腳步,幾乎能讓觀眾感受到她的脈搏。就這樣,在德尼的鏡頭語言的潛移默化之下,我們對瑪麗亞的認同也得到了漸漸的強化。此外,在這些鏡頭中避不表現瑪麗亞面部的取景方式並不是對於佩爾表演才華的浪費,而恰恰是丹尼斯精心設計的鏡頭策略。這種獨特的視覺語言,為角色留下了私密空間,這其中潛藏著她不輕易向觀眾袒露的一面,正是這一面為劇情的進展留下了懸念,也為角色的性格增添了複雜而可信的層次。

丹尼斯精心雕琢的鏡語,為觀眾提供了一個不一樣的觀察角度,而於佩爾暗流湧動的表演則是整部電影的靈魂。片中的她為了挽留將要離去的工人而口乾舌燥;她不停歇地在鄉間行走,尋找每一家可能有工人居住的房屋;她瘦弱乾癟的身體在偌大的環境之下顯得無比渺小,然而在為種植園操勞時,她纖細的手臂卻好像有著無窮的力量。當她的臉充斥整個畫面時,是最讓觀眾心痛的時刻:她臉上的雀斑在陽光暴曬之下愈發清晰,但她的眉頭與嘴角卻永遠堅韌,彷彿已如雕塑一般被定格了數千年。她的表演在堅定之下透著疲憊,讓我們清晰的看到,在瑪麗亞由自欺心理所支撐的強大意志背後,潛藏的是時時身處幻滅邊緣卻又毫不自知的臨界狀態,這使瑪麗亞最後的瘋狂爆發令人意外卻又合乎情理,充滿了命定式的悲劇色彩。

深思熟慮的影像和精妙絕倫的表演,使得《白鬼子》作為一部關於一個女人與環境之間關係的寓言,對不了解本片的政治暗示的觀眾來說也已經足夠精彩。另一方面,如果從政治角度來看,作為影片背景的國家是無名的,然而它的混亂局勢卻存在於非洲的大多數國家。影片對政治背景的白描式處理反而強調出政治問題的普遍性,讓影片的視角並沒有僅僅停留在事物表面。

在創作本片時,丹尼斯對於故事發生的時間和地點並未加以限定,片中的政治暗示綜合了幾個國家的歷史事件而成。影片是在喀麥隆拍攝,然而片中政府清理白人勢力的手段則是取自象牙海岸近年的局勢;至於片中除瑪麗亞之外最重要的一個角色「拳擊手」,其原型是被譽為「非洲的切·格瓦拉」的布吉納法索革命家,托馬·桑卡拉。這位崇尚馬克思主義的軍人在34歲時通過政變上台,不久就因政見不合被政府驅逐,最終在四年之後被殺害。他對非洲的影響力至今仍未消散,丹尼斯與飾演「拳擊手」的演員伊薩赫·德·班克爾都表示,片中有關「拳擊手」逃亡鄉間的劇情,在某種程度上是對桑卡拉的一種紀念。「拳擊手」這個角色戲份雖少,卻在《白鬼子》的故事中與瑪麗亞遙相呼應——兩個人都在進行一場註定要失敗的鬥爭,只不過「拳擊手」的戰場是整個國家,而瑪麗亞的戰場是她的種植園。

在影片中,「拳擊手」的努力終究被當權者所鎮壓。但他在年輕人當中的精神寄託卻並沒有消亡,片中那些自我組織的童子兵代表著「拳擊手」的未竟事業,而在電影中瘋狂驅趕「白鬼子」的州長,給下一代灌輸的卻還是「白鬼子」所代表的文明產物(「芬達」汽水)。在這樣的混亂政局下會,社會將去往何方?德尼提出了問題,卻無力作出回答。她把態度表現在了影片結尾鏡頭中,反政府童子兵從種植園中脫險後,將拳擊手的帽子藏在自己身上,出畫,畫框中只剩失焦的地平線。未來將會怎樣?一切都是未知數。

原載2011年某期《午夜場》 舉報

評論