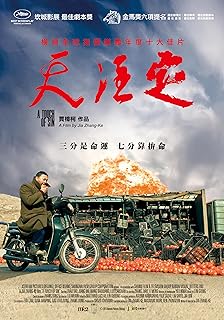

電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-17 07:53:53

我們找不到謎底

************這篇影評可能有雷************

在此之前,我還記得上次大概是什麼時候提起過賈樟柯。籌備開拍,西河星匯的電影項目,還有藝術院線建設計劃,賈科長說到時候可以在裡面抽菸。但不久之後這些大多都在一陣吵鬧中迅速失去下文。也不是說它們都不算事兒,只是對於一名電影導演,他的作品才是至始至終最好的話語。

直到去年坎城,正式曝光並獲得最佳編劇獎,這部一直潛伏在不聞聲色之中的「神秘之作」才終於浮現。此後賈樟柯和他的新作幾乎再沒淡出過我們的視線,特別是對於片中所涉及的敏感與爭議內容,輿論表現出極大的興趣(甚至狂熱)和關注,再加上坎城的獲獎,更讓電影成為毫無疑問的萬眾焦點。而面對眾多的期待與疑問,賈樟柯當即也宣佈已經通過審查並於13年年底全國公映,但直到今年,除了網路上的一些宣傳片段之外,此片的上映仍在杳無音訊中遙遙無期。與此同時,在海外卻沒有停止放映和發行,最後也正是通過國外的資源,國內觀眾才在此片亮相坎城近一年後有幸得見。

監製還是市山尚三,攝影還是餘力為,錄音還是張陽,剪輯還是林旭東,作曲還是林強,編劇還是賈樟柯自己。據他所說,這部劇本是他在紙上用鋼筆寫的,沒有用電腦,而是一筆一划。雖然詳細的寫作過程與原始劇本我們並無從知曉(聽說手稿會出版),但在影像中,我們很快可以發現這已經跟以前的賈樟柯有很大不同,或者說我們所知道的以前的賈樟柯。

淺景深,高亮精緻的打光,斯坦尼康運動鏡頭,強烈的音效用於提示動作或心理,這些在賈樟柯之前的作品裡相當少見。我們印象中的汾陽,三峽,420廠,都是籠罩在同一片灰白的天色里,粗糙的環境與欲言又止的人,像一件殘損的靜物嵌在時間裡,帶著溫和的氣息任其生長,沒有任何欣喜也沒有任何悲痛。綿延的火車,綿延的江水,綿延的「電影現實」與真實現實滲透交合,正如的英文片名「Still Life」,這種殘缺影像所構成的氛圍正是生命。

而在里,這種生命交合出現「斷裂」。四段故事的外部結構聯繫得十分牽強(當然我認為這也並不那麼重要),而賈科長所說的「暴力現實」核心,卻被他硬生生地切割成純粹的表層符號。「暴力」,被直接表現為金錢與權利所引發的流血衝突,基本上是動作引發動作,事件引發事件,而對我們通常所承受的更加複雜和龐大「內心暴力」卻詮釋甚少。至於「現實」,或者說他用超現實手法所表現的「絕對現實」,實際上也離我們的真實感觸也相距甚遠。每一段都像在進行某種儀式,它們並沒有形成情緒的浸透,反而像要把那些「事件」堆砌起來,通過人物的視點,作為意識植入我們的腦中(觀影也在承受暴力)。我所看到的一系列隱喻符號解讀,被逼的虎,受虐的馬,被困的牛,逃亡的蛇,還有戲台上的林沖,夜總會裡的蘇聯女兵,要看細節可能還能羅列一些,但我並不願去給這些形色的符號加上某種註腳。必須承認,它們的批判意味的確十分強烈,可以輕而易舉地引起我們的注意並製造話題(目前在中國隨便什麼「批判」都似乎是種政治正確的流行)。但是放進電影裡,它們僅僅只是平面化的標籤,在隱喻人物處境(這誰都能看出來)的同時,完全不顧整段影像的節奏和張力,可以說它們的出現大多數像刻意畫上去一樣,與當時人物與環境的情緒根本無法契合,反而讓人覺得突兀,更不用說形成一種不明覺厲的「神韻」。

我們可以回想,韓三明望著「華字塔」(三峽移民紀念塔)升天那一幕,賈科長自己說的,當時看景的時候就覺得那棟建築與周圍環境不和諧,於是乾脆讓它飛走(此塔最終在08年被爆破拆除,未完工)。同樣也算是超現實,賈樟柯用電影的方式重構自己內心的絕對現實,讓「豐功偉績」消失,只留下一片空餘的荒涼。在這也正是韓三明當時的心境,那種無法言明的失落,與功過是非無關,而是一段過程結束一段過程開始,我們在不知何去何從之中,生活卻仍舊如此逝去,這本身就是很模糊的東西。但在里,這種複雜消失了,影像直接退化成文本,剩下一堆所謂的「意義」,而人是什麼樣的狀態,環境是什麼樣的狀態,我感覺不到。

說回人。片子裡的人很多時候剝離於虛化的後景中,被分裂出來,也成為符號。我們只能看到行動的人,一連串明確的行動,卻始終無法觸摸到他們的一點「人」的感知。海德格爾曾以「林中路」作為象徵,比喻人無目的的自由境界。在這迷宮般的林中路中,人可以進行自由的探索,無需任何預定目標和路線,無固定居所,無止境的遊蕩。而我們所看到的這群遊俠,在彎曲盤旋的山路之中穿行,橫跨大江南北,卻最終與自由漸行漸遠。在拼貼的象徵意指中,他們的行為心理機制被強制地指向化,徹底歸於某種社會的冷漠,強權的欺壓,工業文明的畸形,再沒有別的東西。這就是利奧塔所批判的「人類普遍歷史」,人的思想和行動,都受到一個重要的概念「解放」的指導。賈科長在賦予人物「武俠精神」的同時,卻使他們通過邏輯抽象完全脫離現實世界,脫離活生生的生命。這樣明確的界限,實際上是用一種統治系統取代另一種,為「過份理想」的暴力而暴力。

電影中截取了一段《放逐》(王寶強在客車上那段),這也正是我最喜歡的杜琪峯電影之一(另一部是《PTU》)。還記得片中一群人在日落黃沙之中談論理想,但最後卻毅然決定奔赴同歸於盡的宿命。悲情總是溫暖,那種血色的浪漫讓我著迷。而在《天註定》中賈樟柯似乎也在說「宿命」,他試圖用冷峻的方式描繪一群現代遊俠,他們處於權利機制之下的反抗,最終的結果必然只會是毀滅。而這四段故事四個人,呈現在我們面前的時候,不過又只是擬象世界裡「永遠沒有真相」的新聞事件,除了提供一些議論之外,無法改變淹沒於浪潮的宿命,更不用提什麼誰為誰發聲的使命。

之前正好看了華麥丹的《博格曼》,也是去年坎城的參賽作品,以其戲劇般的精妙以及詭譎冷漠的氛圍,沒有血腥,沒有特技,卻把階級的強權與暴力,連同現代虛假的文明展現得毛骨悚然令人窒息,像一種神秘的恐懼植人人心。

記得《天註定》的種子傳到網路的當晚,西河星匯影業官方部落格發佈一條消息,大概是說電影一番波折的拍攝過程,最後卻找不到回家的路。而經過一番沉悶疲乏的猜字遊戲之後,我們卻根本找不到其中的謎底。

不過頗有意味的是,賈樟柯在此片中似乎有意構建他的電影版圖,他讓他所創造的人物和環境,在電影的世界裡繼續生長。我們可以發現《三峽好人》中的韓三明,仍然坐在那架奉節的小船上,周圍是打牌吆喝的漁民。《無用》裡的服裝工人,日復一日地重複著相同的工序,《世界》的後台,仍有一個無可奈何的世界。最後《任逍遙》裡趙濤戴著面紗,行走在漫天的沙塵之中,一場戲又快登場了。這些「穿梭」十分有趣,如同多年以後發現,電影裡的人原來還活著,電影裡的地方原來真的存在一般讓人驚喜。這種打破邊界的重複,實際上並不僅是預言或者宿命的意指,它在電影自身秩序的延伸上,形成一種心照不宣的默契。可惜的是,這種值得玩味的意境只是散落在全片的角落裡,並沒有構成意蘊。

賈樟柯在《天註定》台灣公映時的採訪說,因為愛國,才拍這樣費力不討好的片子,就是希望在以後有朝一日有辦法去避免這樣的東西。無論如何,敢說敢做,敢於直面,在中國已經是一種突破。

評論