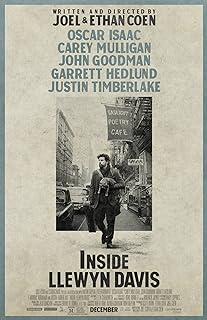

電影訊息

電影評論更多影評

2014-03-12 07:19:32

民謠、電影、讚美詩以及無盡的念想

有人說醉鄉民謠這個譯名好好,我倒是不以為然。在我看來,這個片子只和llewyn davis有關,而他碰巧是個民謠歌手而已。這個特性使他顯得不那麼討厭,即使他實實在在的就是那麼討厭。不負責任,任性,粗魯,還有那麼一點自以為是。他抱著貓在地鐵里尷尬的坐著時,車上其他人看他的眼光是獵奇而嘲諷的;他提著吉他在寒風中疾走然後一腳踩在冰水裡連喊fuck時,我們在鏡頭外看他的眼光是同情的,廉價的。倒霉孩子,有點才華不足以一鳴驚人,有點毅力不夠死磕到底,就好像他這一輩子的命運:不上不下,不三不四,活不起又死不了。

所以有人說,這是一個loser的故事,loser的故事有什麼好講的,講到最後不還是畫了一個圈回到終點。

是嘛,那你來講講,什麼叫不是loser的故事;如果畫一個圈意味著失敗,那一個從未動過的原點算什麼?

第一次看這個電影是回國後一個月,在學校地下放映廳裡,由我自己曾經屬於的某個電影社團在主持放映。其實我一直不明白為什麼要跑去放映廳看,畫質和音質一如既往的差,觀眾也是一如既往的掐指可數;該電影社團維持近十年,在我看來就從未輝煌過,每週六在放映廳刷下存在感,放放思想端正、但總算有藝術造詣的電影,還是有八成的同學四年里從不知這個電影協會的存在;偶爾放下實驗性強些的片子還會擔心本來就不多的觀眾會煙消雲散,或者被投訴,失去每週六刷存在感的機會。於是這個社團就這麼苟延殘喘著。那天我去看醉鄉民謠總歸還是和一個在這個社團認識的姑娘一起去,有種師姐回來看小朋友的感覺,後來發現也沒人鳥我們。出國一年,物是人非,誰也沒聽說過曾經有過兩個作死的師姐。

所以說,我去放映廳看電影是去找大一大二時的感覺,應該是騙人的。因為早就找不回來了。或者說,大一大二時其實也沒有過什麼特別的感覺。我覺得我淋著雨走去放映廳看電影,歸根結底還是因為這段時間實在過得非常不開心,所以想找個黑黑的空間一個人從現實中逃避那麼兩個小時。然後我看了這麼一部電影,它叫醉鄉民謠。它的內容遠不如譯名來的令人沉醉,我想逃避,但它不由分說的拉回我到現實里,整整兩個小時我備受折磨,因為我在llewyn身上除了看到我男神的髮型和絡腮鬍之外,我還看到了我自己的影子。

一個奔跑到筋疲力盡的愚蠢。

Llewyn在民謠的路上走到黑,估計墓碑上會寫這麼一行字:這個人一生庸庸碌碌,在深海和惡魔之間掙扎,別人都在看他的笑話。

貓還未捉到,後面的門已經砰的鎖上。Llewyn一生不如就定格在這一刻。他問Jean,你做音樂就是為了以後和Jim搬去郊區生一堆孩子...你們是不是有點太careerist? 後來他去找Grossman,想有自己的career,又不屑和別人合作。回到朋友家時,他說我好累,離開的這幾天感覺好漫長。

再看這部電影,總是隱隱想哭,卻又因為llewyn的荒誕而擰出一個比哭還難看的笑;再後來笑著笑著就哭了。

剛回國的幾天,時差倒不過來,飯吃不下去,動不動就撲簌撲簌掉眼淚,情緒敏感,令人扼腕。後來回到學校,發現自己好像畢業有困難,找工作有困難,寫論文有困難,就連拿到前一年的成績單轉學分都有數不清的困難,於是才用更大的困難戰勝了揮之不去的離愁。我開始發簡歷,準備面試,跑教務處,要成績單,補學分,發郵件,並且詛咒每個不回我郵件的人。面試官問我,你簡歷這麼好,為什麼想來我們這種小公司做文案?我信口胡謅。面試官問我,要是你的工作90%都是無聊,那你怎麼辦?我又滿口假話。後來我沒有接到offer,我自恃口語一流,思想先進,又是中大學生,本來就只是想去穩穩拿到offer做最壞的保底打算。結果一敗塗地。朋友訕笑著說,你以為你不真誠面試官看不出來,你當老闆都是傻子。守不住的人要來做毛線哦。

後來我想想這樣也好。如果真真留在深圳某寫字樓里朝八晚六寫遊戲文案,自己會瘋掉的吧。

所以llewyn這種人,丟了海員證是多好的福氣。有一天他若出海工作,沒時間再拿起吉他,連小酒吧里零星的喝彩也再聽不到,他未必會像凱魯亞克漂在水上時一樣快樂。

所以llewyn繼續回到小酒吧駐場,叨逼叨著同樣的鬼話,繼續蹭沙發,做混蛋,然後被人打。大家笑了,你看這個愚蠢,又回到了原點。

所有認為沒有前進就意味著失敗的人,從不知道在這一刻保持下去都是多麼的辛苦,好像自己只要一鬆手,就會掉入無底深淵,再也爬不上來;所有認為llewyn是個loser的人,從不知道握緊這把吉他需要勇氣,相信自己需要勇氣,面對同伴的自殺需要勇氣,接受別人的嘲笑需要勇氣,面對生活的不公更需要勇氣。Llewyn很慫,但還未鬆手。日復一日的疲於奔命總歸還是活著,零星的掌聲總歸還是掌聲,自己總歸不算是行屍走肉。

人若沒有執念,活得會簡單很多;但你有沒有想過,如果方向不對,走得再遠也是一錯再錯?

有時候我在想,把一個嚮往遠方的人禁錮在家是什麼感覺?而把一個嚮往家庭的人流放遠方又是什麼感覺?或者,一個從未到過遠方的人,又怎麼會知道自己是否嚮往遠方?而作一個不知自己生活的激情在何處的人是什麼感覺?一個生活激情被社會的功利與虛偽消磨殆盡的人又是什麼感覺?

學校里有數不清的雜七雜八功利又自視甚高的社團,他們的社長在我大一時被稱作傳說中那個很牛的師兄師姐;現在我大四,發現身邊也有了好多被師弟師妹們交口稱讚的很牛的師兄師姐,其實也爾爾不過如此,因為當你問他生活的熱情是什麼時,他滿嘴砲火車,和我回答面試官我為什麼想來做遊戲文案一樣。

所以其實我還真的很驕傲,這個電影社團十年如一日,小強一般在中大校園裡頑強的爬行著。沒什麼錢,沒什麼名,沒什麼人,也很少人理解他們的存在。不能當飯吃的興趣愛好團體,寫在簡歷上都羞於見人。就是這個不上不下,不三不四,活不起,餓不死的社團,默默的每週六放著不論我們放與不放,其他人也都不會去看的電影;說是為民服務,不如說是自娛自樂。

這個社團全名我都記不清了,好像叫中山大學電影協會,四年來我都只叫它影協。估計未來十年里死不了。

這大概會是我大學能給予我最欣慰的一件事了。

畫圈圈就畫圈圈吧,至少可以成全自己。

Llewyn最後還是唱著,高高的吊起我,哦可憐的男孩,我已走遍四方。

於是我也跟著哼唱起來,高高的吊起我,哦可憐的男孩,我已走遍四方。

評論