2014-02-16 12:48:39

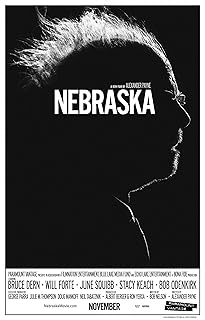

內布拉斯加的林肯 Lincoln, Nebraska

************這篇影評可能有雷************

非常清楚地記得,去年過生日的那天,我看了這樣一部電影:一個帶著棒球帽、鬍子拉碴的人走在溝壑縱橫的荒漠裡;他似乎有那麼一個目的地,但似乎又不那麼明晰。在這樣的荒漠中,一切都經受著風沙的洗禮和重塑,原本高聳的被抹平,原本平坦的現在已經不復存在。這固然是一種隱喻;或者不如乾脆便說,這個荒漠行者的全部動機,就是遺忘。

我想,幾十年後,出現在那部影片裡的父子一個大了,一個老了。那時是父親開車送兒子,現在則是兒子開車送父親;那時,他們心裡的應許之地是德克薩斯州的巴黎,而現在,他們則向著內布拉斯加的林肯進發。

誠然,這樣的對比也許並不十分恰當。儘管它們都是公路片,它們當中都有一些不可示人的往事、有一對兒沉默寡言的父子和一片多情的土地,但它們畢竟迥然不同。維姆•文德斯對文明世界和家庭成員有一種的天生的疏離感,於是便手提著他的照相機和攝影機走在異鄉成為異客,享受孤獨並最終成為孤獨本身。亞歷山大•佩恩則顯然不是。在我看來,與其把只有黑白二色的《內布拉斯加》當成是一首懷舊傷感的詩,倒不如看成一杯又淡又清的茶,若不親口品上一品,一品再品,怎得知曉那其中甘苦呢。

年老的父親伍迪•格蘭特因為一張寫著自己名字但一看就是要騙人訂閱雜誌的百萬美元中獎單獨自一人踏上了前往內布拉斯加的旅程,未料前後幾次不是被警察發現,就是被兒子拖回,順帶著還挨了老伴兒幾頓數落。然而,什麼也阻擋不了老頭兒一個人前進的步伐,就算再苦再難他也一定要拿到這些錢,儘管除了買一輛全新的拖車和一台壓縮機之外,他甚至都沒有想好拿到這些錢之後到底要做些什麼。幾經周折,無奈之下,兒子大衛只能開車與父同行,結果半路老頭兒不幸地因為喝酒摔破了頭,所以只能前往小鎮霍桑,暫且寄身伍迪的哥哥雷伊•格蘭特家,等待一個已經由兒子操辦妥當的聚會。

格蘭特一姓的幾個兄弟真的相當不善言辭,但與其說他們不善言辭,倒不如說他們的幽默感簡直觸底。不過沒關係,正是這樣一群稍微有些遲鈍木訥、天生嘴笨的傢伙們讓整部電影變得幽默起來。無論是那個關於假牙的謊話,還是雷伊家兩個為「兩天車程」這一句話便能狂笑一天的大胖小子,都能把人冷翻在地一凍不起。然而不可否認,這種幽默實際上成為了《內布拉斯加》的底色,無論走到哪兒,說什麼話,做什麼事兒,格蘭特一家子人總能讓人笑得前仰後合(當然,大衛的母親並不是這種人。滿口爆笑俚語的她張口便氣勢逼人、直擊要害,儼然就是世上所有毒舌婦學習的榜樣)。他們的交流從不需要太多語言;這倒不是因為他們有多「心有靈犀」,而是因為他們確乎根本不用交流,更別提語言了!事實上,語言,或者可以說交流和表達的缺失,或多或少、或顯性或隱形地成為了整部電影的核心問題。正是因為伍迪從不表達自己的心跡,所以無論什麼人都不可能了解他——他的兒子從不知道老爹之前的事蹟,也從不知道他之前到底搞過多少女人;誰也不知道伍迪到底為什麼非要那麼執著地奔向內布拉斯加;甚至兩個兒子錯誤地抬走了別家的壓縮機,老頭兒也一聲不吭。由是,伍迪不斷地遭受誤解,更有甚者根本就不會想方設法去理解他,而這樣的不解到後來就成了只可意會、不可言傳的「謎」;再往後,所有的「謎」就成了回憶。

如果沒有這次旅行,沒有那些當事人,恐怕伍迪的一輩子就這樣過去了。然而這部電影又正是為這些失落的記憶而生。從這個角度來說,影片雖然在劇情里處處表現出幽默的一面,卻也充滿了感性的悲傷。正是這兩種看似截然相反的東西巧妙地穿插在一起,使佩恩的這部電影「悲傷得十分樂觀」。也許二者本來就並不衝突;當伍迪佇立在久已荒廢的農場跟前,望著那些「破木頭和野草」時,心裡也既是懷念,又是悠然吧?伍迪始料未及地深陷霍桑,一方面給了大衛更多機會去豐富和拼接父親的形象,讓無心逗留的伍迪有更多時間回憶並觸碰過往,而另一方面,這位衣錦還鄉的百萬富翁也讓這個家庭甚至整個小鎮瞬間炸開了鍋。緊接著,底板上逐漸顯出了各種顏色:拜訪的拜訪,要錢的要錢,也許正如大衛的母親所說:「人還沒死,你們這些貪婪的禿鷲就撲上來了」。但是別看老伴兒如何毒舌,如何覺得你呆傻痴苶,最終她還是會拼了老命地維護你;而也恰恰是直到這時我們才明白,只有那些真正覺得伍迪可憐的人,那些雖不心意相通,但卻願意為他獲取所需的人,那些真正能陪伍迪走上千把英里,為的就是找到那個註定無望的結局的人,才真正配做他的家人。

好入伍迪就這樣逆來順受地承擔著周圍的一切——不是一天,不是一年,而是一生。借走了的壓縮機再也沒還過,娶了個女人都不知道為什麼,遭人凌辱只是低下自己長滿白髮的頭,再後來,你說不讓我開車,那我就不開車。直到最後我們不禁要問,這個人到底怎麼活下來的?其實答案很簡單,答案就在內布拉斯加的林肯。如果你至今仍然認為伍迪是一個可以把他欺負到死的人,那麼你錯了,因為他敢於獨自一人走向那個不知道能否到達的目標,他會把那些騙人的字句背得滾瓜爛熟,他能拔掉身上的管瓶夾子線穿著病號服頂風前行,他能從所有嘲笑自己的人中間奪回那張已經被攢得稀爛的破紙,那麼試問,你當他真是個逆來順受、無可救藥的人嗎?伍迪遠沒有那麼簡單,他的確長得簡單,想得簡單,做的簡單,但他這個人卻始終有那麼一個足以支撐他活下去的理由,一個看似離了別人就活不了,實則倔強健全而且無比頑強的人格。

只不過有些事情與之作對也是全然無用的。無論是年輕時那一架剛巧被擊落的飛機,還是現在車裡的兒子。內布拉斯加的林肯成為了伍迪的失意之地,因為可以說,他在這裡丟掉了一切值得為之付出生命的東西,丟掉了那個魂牽夢繞的百萬美元大獎,丟掉了今後生活的全部念想。但,內布拉斯加無疑又成為了伍迪生活和生命的起點。在大衛的話語裡,他所做的一切就是為了讓父親「沉浸在自己的幻想里幾天」;然而有趣的是,某些時候當這個看似弱勢的父親成為了事實上的強者,這種幻想在某種程度上就變成了一種尊嚴,一種他一生都在追尋但直到現在卻終於丟失了的話語權。所幸,兒子有一天也終於理解了父親,既理解了幻想或稱「尊嚴」,也理解了父親的回憶和他全部的愛恨。父親就是這樣簡單,就算那一百萬是個幻想,幻想里也是「有我的一半,還有你的一半」——這哪裡是一個全然不顧親人的人,他不過是全然不知道該如何表達、表達什麼而已。他也全然不是一個沒有頭腦、混吃等死的老人,他會用自己的方式抗議,用自己的方式確定,然後用自己的方式踐行。最終,老頭兒的自尊和家人的關愛終於並行不悖、融為一體;此時,我們終於可以把它叫做「親情」。

翻個白眼兒,道一聲安好,伍迪「獨自」開著「他的」拖車「衣錦還鄉」,駛過那條象徵著童年和回憶的生命之路,這條路一直綿延下去,通向蒙大拿,通向四面八方。這時,他活著的兒子兼死去的兄弟大衛看著他笑了笑,接過了方向盤。

新的征程,又開始了。