電影訊息

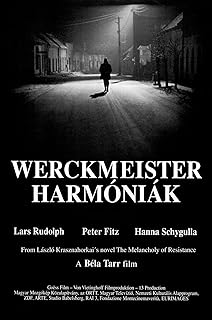

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2013-12-30 00:40:17

黑暗的重量

************這篇影評可能有雷************

「不要慌張,還沒有結束。月亮從太陽前面移走。太陽再次發射出燦爛的光芒,地球上又有了光,溫暖再次回到了地球上。深沉的感情感動了每一個人。他們逃脫了黑暗的重量。」

這是《鯨魚馬戲團》中第一場戲中的日食表演的最後一段話。看完這部電影,我不禁要問:黑暗有多重?我們真的可以逃脫嗎?

《鯨魚馬戲團》是匈牙利導演貝拉•塔爾2000年的作品。任何優秀的藝術作品都是一面鏡子,通過它,人們可以反觀自己,更深入地認識自己和身處的這個世界。《鯨魚馬戲團》從表面看來完全不同於我們所認識的那種現實主義,它看似帶有強烈的隱喻色彩,但是貝拉•塔爾自己強烈反對自己的電影是一則寓言。在他看來,電影語言是一種簡單的語言,不同於文學,就一張桌子來說,文學家可以用上百字來描寫一張桌子,而電影只需用一個鏡頭就可以展示,觀眾可以立刻看到這是怎樣的一張桌子,不管它如何有趣,它仍舊是一張桌子。他呼籲觀眾只需要去看電影,相信自己的眼睛,不要想得太多,這樣就能很好的理解他的電影。他的話如醍醐灌頂,我回想了自己的觀影過程,第一次看《鯨魚馬戲團》的時候,最後一個鏡頭,哀郁的音樂響起,我的眼淚就忍不住流下來了。為什麼落淚?我真的不知道,就是有一種莫名的悲傷和感動。第一次觀影時,我根本沒有時間去思考這部電影的主題和意義。後來再看幾遍,我帶上了自己的頭腦,開始思考和分析,內心的震撼就再也比不上第一次了。不過我對於自己喜歡的東西總願意刨根問底,所以我去查了很多他的訪談,去關注他自己的說法,希望在這樣一篇文章里揭示出影片的本來面目,而不是以自己的主觀想像去代替真實。

《鯨魚馬戲團》是怎樣一個故事呢?一輛大卡車載著號稱世界上最大的鯨魚和一個名為王子的神秘嘉賓來到了一座破舊、荒涼的匈牙利小鎮。時值冬季,小鎮的社會問題叢生,缺少煤,電話不通,學校停課,還時不時傳來某個商店又被暴徒搶劫。暴動一觸即發,那個從不露面僅以影子出現的王子就是暴動的號召者,他崇尚的是毀滅。影片基本上是通過一個人的視角講述故事的,這個單純、頭腦簡單的叫做詹諾斯的郵遞員目睹了暴亂從潛藏的危機到爆發,再到被壓制的整個過程。他什麼也沒有做,卻成了通緝犯,最後成了一個待在瘋人院裡的真正的傻子。

《鯨魚馬戲團》的英文名是Werckmeister Harmonies,這來源於一個17世紀的音樂家Andreas Werckmeister(安德利亞斯•威克馬斯特),威克馬斯特在前人的基礎對十二平均律進行了理論總結,提倡改變以傳統的純律的方法調音,而使用十二平均律定音法。片中有一位德高望重的音樂理論學者——艾斯特爾先生——認為純律是神創造的,而十二平均律是人造的,他稱「我們必須改變威克馬斯特的錯誤」。但到了後來,當他的前妻和她的情人——警察局長以武力控制混亂局勢並最終侵佔了他的家之後,他只能把鋼琴重新以十二平均律調音,因為那樣才更容易賣給別人。

習慣了快速剪輯的觀眾看這樣一部黑白電影可能會覺得晦澀難懂,甚至會坐立不安,因為它的節奏真的太慢了,全片兩個多小時,只用了三十幾個鏡頭,不知道是不是大師都喜歡用長鏡頭,反正貝拉•塔爾也是一個以長鏡頭聞名的大師級導演。長鏡頭的好處在於時間的連貫性,一場戲一個鏡頭,這和生活的節奏是一樣的。如果明白了這點,靜下心來觀看,這樣的電影還是很有吸引力的。

影片第一個鏡頭就長達10分鐘20秒,要不是柯達的膠捲最多只能拍12分鐘,貝拉•塔爾肯定還想繼續拍,他戲稱這種技術的限制也是一種「審查制度」。其實這個鏡頭並不會讓人難以忍受,因為它一直在運動,嫻熟的場面調度代替了剪輯,也可以讓人看得興意盎然。第一場戲發生在酒吧,已經到了打烊的時候,詹諾斯還要為大家導演一齣戲,他讓三個人扮演成太陽、地球和月亮展示了星球運行的軌跡。鏡頭很靈活地隨著演員的運動在他們周圍旋轉,詹諾斯的臉在光影變幻中顯得如此單純,他就像個孩子一樣,似乎平生第一次看見日食,第一次體會到宇宙的神秘。他的聲音帶著一絲敬畏和驚奇,緩緩地說:「在那個時候,空氣突然變冷。你們能感覺到嗎?天空變暗,然後是完全一片漆黑。狗在吠,兔子蜷縮起來,鹿在慌亂中驚跑。在這不可理喻的薄暮中,小鳥也迷惑了。然後……完全的寂靜……」這時音樂響起,優美而哀傷,世界真的安靜了下來,只有音樂在耳邊環繞。詹諾斯停頓了片刻,然後繼續:「所有的生物都沉寂了。山脈會前進嗎?天會坍塌嗎?地會崩裂嗎?我們不知道。我們不知道。一場日全食發生了。」他又停了下了,鏡頭緩緩拉開,所有人都靜靜地站在那裡,一動也不動,鏡頭上移,把屋頂的一盞燈帶進來,燈光泛著白色的光芒,照亮了整個畫面,在這光芒中,我窺見了一絲神性。後來,當酒吧里所有帶著醉意的男人們受到詹諾斯的感染,開始旋轉、舞蹈時,我明白了詹諾斯在表演前說的「像我們這樣簡單的人也可以理解不朽,走進無邊無際,感受寂靜和安寧」。

影片以如此絕妙的場景開場,日食帶來的黑暗隨著時間的推移消失了,取而代之的又是光明,但是這只是一場戲,之後現實中發生的一切卻越發把人推向暗無天地,黑暗的重量壓得人喘不過氣來。

詹諾斯先是從各種人那兒聽聞小鎮上發生的種種奇怪的事,他是一個簡單的人,對於聽聞雖說不是懷疑,但卻是不相信的,他總願意以樂觀的心態去看待生活。但是現實的醜惡層層遞增地發生在他眼前,廣場上遭遇酒鬼的騷擾,目睹警察局長的兩個兒子在家裡鬧得天翻地覆,嘴裡叫囂著父親可能說出的話:「我要狠狠地對你!」他還無意間在裝著巨鯨的大卡車上聽到了王子驚世駭俗的宣言,王子聲稱要摧毀一切。暴力的最高潮發生在醫院裡,暴徒們用木棍暴打病人。他看見了自己叔叔的屍體。最後還被莫名其妙得通緝,無路可逃,進了精神病院。

貝拉•塔爾不厭其煩地用鏡頭來表現一張張的臉,每個演員在他眼裡都是有個性的,看看高潮之前的那場戲就能明白他的話。人群行進在去醫院的路上,只有鏗鏘有力的腳步聲。鏡頭先是俯拍,然後降下,在人群的周圍上下左右緩緩搖晃,一張張的臉在變幻的燈光下一覽無遺,他們每個人都是不同的,但是在這個時候他們只有一個共同的目標——摧毀!這個鏡頭延續了四分鐘,恐懼感逐漸加深。

最驚人的一場戲在這個鏡頭後出現。人們衝進醫院,鏡頭慢慢跟進,如一個旁觀者一樣從一個房間到另一個房間,病人被暴徒們拖下床,暴打一頓,屋裡所有的東西都被掀翻、砸碎。但是,最讓人驚奇的是這一場戲裡沒有一個人叫喊,痛哭,咒罵,我們只聽見金屬的敲擊聲,物品的破碎聲,暴徒和受害者都保持了沉默,但正是因為這種沉默才讓這場戲更有力度,更震撼。當兩個暴徒把一條門簾扯下,鏡頭指向一個站在浴缸里骨瘦如柴、全身赤裸的老人時,音樂響起,暴徒們被眼前的這一幕驚呆了,也許是被這個老人觸動了,他們停止了毆打,慢慢地一個接一個的撤出了醫院。鏡頭跟著他們離開房間,進入走廊,然後離開這群人,向右搖,鏡頭裡面出現了躲在黑暗中的詹諾斯的臉,他的臉上寫滿驚恐,眼睛一眨也不眨。這場戲讓我感到影像和音樂的力量可以有多麼強大,其實這完全不能用文字來表達,只能去看,去聽,然後被震撼地一塌糊塗。

在貝拉•塔爾的電影裡,場景也是主角,用他的話說就是「也有一張張的臉」,他和自己的妻子(也是他所有影片的剪輯師)經常要花上一年的時間去尋找合適的拍攝地點。《鯨魚馬戲團》是在七個不同的地方拍攝的,由於資金常常短缺,整部電影花了三年來拍攝,用了七個攝影師。不過這絲毫不影響影片的整體感覺,所有的場景,特別是外景,總是一副破敗、荒涼的景像。聽著風聲和烏鴉的叫聲,看著地上飄落的樹葉,廣場上生起的火堆,煙霧繚繞,人們破舊的衣服,面帶苦色的臉,總能感到一陣刺骨的寒冷和悲哀。當被問到為什麼他的電影為什麼總拍攝醜陋的地方、醜陋的人時,貝拉•塔爾說:「這就是我的國家。這就是我們的世界。」他希望人們在看了他的電影之後,能夠更理解一點他們的生活,中歐人是如何生活的,那裡正在發生著什麼。

貝拉•塔爾到底想通過這樣一部電影表現什麼呢?他說,希望自己離生活更近,而不是離電影更近。他是以他的方式來展示了自己認識的現實,貧窮、混亂、非理性、信仰的缺失、還有暴力。他雖然聲稱自己的電影表現的是匈牙利,但事實上,他的電影具有世界性,因為他關注的是人,是人的生存處境,可以說,這種處境不因為你在不同國家而有所不同。他在採訪中說過:「電影是記錄真實生活的。它非常簡單和確定的。我們試圖去思考生活的品質,因為每個人都只有一生,所以如何度過這一生就十分關鍵。去了解生活的品質就很重要。」

他的電影中的現實和新現實主義電影中的現實既有相同之處,又有不同之處。它們的相同之處在於關心的都是人,人的處境。但是新現實主義關心的是社會中的人,而且經常會加進政治的因素,而貝拉•塔爾直接稱,「政治是骯髒的。我的電影和政治無關。政治不應該成為任何藝術的表現對象。」另外,新現實主義電影裡面的人帶有極強的社會性,而貝拉•塔爾電影中的人似乎已經揭去了社會這張面具,可以存在於世界的任何一個民族或國家裡,這部影片裡的小鎮沒有名稱,只有揮之不去的貧窮和荒蕪。他的電影是關於幻滅的,人們總會相信些什麼,但在現實中,信仰最終破滅了,因為信仰是建立在幻象之上的。正如《鯨魚馬戲團》裡面的音樂理論學者,他期望大家重新開始使用純律,放棄沒有神性的十二平均律,但最後在現實的面前,他放棄了這種想法。而詹諾斯對宇宙、上帝有著一種敬畏之情,關於這點,除了剛才提到的第一個場景之外,我們還可以舉出其他的例子:在他狹小破爛的小屋裡掛著一張世界地圖;當第一次看見巨鯨時,他以一種崇敬的表情欣賞它,他告訴遇到的每一個人,大家都應該去看看這頭神創造的巨大的動物,這是多麼神奇的事啊,神創造出如此一種奇怪的動物來讓自己開心。但到了最後,這樣一個無辜的人被盤旋的直升機追得無路可逃,最終只能一言不發地呆坐在精神病院裡。說到這兒,大家也許會想貝拉•塔爾是不是想重建宗教信仰,但是他說自己並非一個信仰宗教的人,如此表現只是因為宗教是生活的一部份。所以,對於貝拉•塔爾來說,生活才是最高的原則,他的唯一目的就是忠實地表現生活。

《鯨魚馬戲團》與新現實主義電影的不同還在於形式。新現實主義的真實是把鏡頭延伸到街頭巷尾,以酷似紀錄片的方式來展示社會和人,放棄人工燈光,選用非職業演員;而貝拉•

塔爾的真實卻以另一種形式展現,他的每個鏡頭都是經過精心設計的,燈光、攝影還有佈景,無一不是深思熟慮的結果,一個精緻的長達10分鐘的長鏡頭不可能以隨心所欲的方式完成,剪輯消解在長鏡頭之間,他的剪輯原則遵循的是心理節奏,而非故事節奏。另外,《鯨魚馬戲團》還出現了在一般現實主義影片裡不會出現的超現實人物,這裡指的是影片中只以影子示人的王子。王子的產生帶有很強的現代性,因為最初這是馬戲團老闆為了商業原因才給這個說外語的東西(稱他為東西,是因為我真的無法確定這是不是一個人)「王子」的稱號的,結果後來王子卻脫離了老闆的控制,他每到一個地方就號召那裡的人起來摧毀一切,在王子看來,廢墟中的一切都是完滿的,而建設中的一切都是不完滿的。貝拉•塔爾在這裡藉助王子這個角色批判了商業社會,為了追求利益而創造出來的東西最終背叛了自己,它代表的是虛無的破壞力量。

有人抱怨這部電影讓人看不到希望,他自己卻不這樣認為,他說:「我認為我們充滿希望。你拍了一部電影,而且相信這部電影可以在未來50年存在。有人之後會看到這部電影,這已經是最大的樂觀主義了。」 貝拉•塔爾聰明地把問題引向了創作,從而化解了影片表現的世界有無希望的問題。他不去承認他眼中的世界是黑暗的世界,但在我看來,這部作品確實有些讓人看不到希望,但是中間種種感動我的場面對我來講也就成了希望,即使不信神,也會感慨宇宙的神秘,驚嘆生命的玄奧。也許感動也是可以用來逃脫黑暗的重量的。在最後一個鏡頭中,音樂哀傷地響起,艾斯特爾先生拄著枴杖穿過廣場,那輛裝載巨鯨的卡車已經支離破碎,巨鯨孤獨得躺在廣場中央,艾斯特爾先生走到巨鯨面前,望著鯨魚巨大眼睛,那雙眼睛如此溫和,似乎可以瞥見它的靈魂。他背向巨鯨,緩緩走向鏡頭,濃得化不開的霧充滿整個螢幕……我只能說,一切盡在不言中,靜下心來,去看去聽吧,你會發現這部電影的魅力。

這是《鯨魚馬戲團》中第一場戲中的日食表演的最後一段話。看完這部電影,我不禁要問:黑暗有多重?我們真的可以逃脫嗎?

《鯨魚馬戲團》是匈牙利導演貝拉•塔爾2000年的作品。任何優秀的藝術作品都是一面鏡子,通過它,人們可以反觀自己,更深入地認識自己和身處的這個世界。《鯨魚馬戲團》從表面看來完全不同於我們所認識的那種現實主義,它看似帶有強烈的隱喻色彩,但是貝拉•塔爾自己強烈反對自己的電影是一則寓言。在他看來,電影語言是一種簡單的語言,不同於文學,就一張桌子來說,文學家可以用上百字來描寫一張桌子,而電影只需用一個鏡頭就可以展示,觀眾可以立刻看到這是怎樣的一張桌子,不管它如何有趣,它仍舊是一張桌子。他呼籲觀眾只需要去看電影,相信自己的眼睛,不要想得太多,這樣就能很好的理解他的電影。他的話如醍醐灌頂,我回想了自己的觀影過程,第一次看《鯨魚馬戲團》的時候,最後一個鏡頭,哀郁的音樂響起,我的眼淚就忍不住流下來了。為什麼落淚?我真的不知道,就是有一種莫名的悲傷和感動。第一次觀影時,我根本沒有時間去思考這部電影的主題和意義。後來再看幾遍,我帶上了自己的頭腦,開始思考和分析,內心的震撼就再也比不上第一次了。不過我對於自己喜歡的東西總願意刨根問底,所以我去查了很多他的訪談,去關注他自己的說法,希望在這樣一篇文章里揭示出影片的本來面目,而不是以自己的主觀想像去代替真實。

《鯨魚馬戲團》是怎樣一個故事呢?一輛大卡車載著號稱世界上最大的鯨魚和一個名為王子的神秘嘉賓來到了一座破舊、荒涼的匈牙利小鎮。時值冬季,小鎮的社會問題叢生,缺少煤,電話不通,學校停課,還時不時傳來某個商店又被暴徒搶劫。暴動一觸即發,那個從不露面僅以影子出現的王子就是暴動的號召者,他崇尚的是毀滅。影片基本上是通過一個人的視角講述故事的,這個單純、頭腦簡單的叫做詹諾斯的郵遞員目睹了暴亂從潛藏的危機到爆發,再到被壓制的整個過程。他什麼也沒有做,卻成了通緝犯,最後成了一個待在瘋人院裡的真正的傻子。

《鯨魚馬戲團》的英文名是Werckmeister Harmonies,這來源於一個17世紀的音樂家Andreas Werckmeister(安德利亞斯•威克馬斯特),威克馬斯特在前人的基礎對十二平均律進行了理論總結,提倡改變以傳統的純律的方法調音,而使用十二平均律定音法。片中有一位德高望重的音樂理論學者——艾斯特爾先生——認為純律是神創造的,而十二平均律是人造的,他稱「我們必須改變威克馬斯特的錯誤」。但到了後來,當他的前妻和她的情人——警察局長以武力控制混亂局勢並最終侵佔了他的家之後,他只能把鋼琴重新以十二平均律調音,因為那樣才更容易賣給別人。

習慣了快速剪輯的觀眾看這樣一部黑白電影可能會覺得晦澀難懂,甚至會坐立不安,因為它的節奏真的太慢了,全片兩個多小時,只用了三十幾個鏡頭,不知道是不是大師都喜歡用長鏡頭,反正貝拉•塔爾也是一個以長鏡頭聞名的大師級導演。長鏡頭的好處在於時間的連貫性,一場戲一個鏡頭,這和生活的節奏是一樣的。如果明白了這點,靜下心來觀看,這樣的電影還是很有吸引力的。

影片第一個鏡頭就長達10分鐘20秒,要不是柯達的膠捲最多只能拍12分鐘,貝拉•塔爾肯定還想繼續拍,他戲稱這種技術的限制也是一種「審查制度」。其實這個鏡頭並不會讓人難以忍受,因為它一直在運動,嫻熟的場面調度代替了剪輯,也可以讓人看得興意盎然。第一場戲發生在酒吧,已經到了打烊的時候,詹諾斯還要為大家導演一齣戲,他讓三個人扮演成太陽、地球和月亮展示了星球運行的軌跡。鏡頭很靈活地隨著演員的運動在他們周圍旋轉,詹諾斯的臉在光影變幻中顯得如此單純,他就像個孩子一樣,似乎平生第一次看見日食,第一次體會到宇宙的神秘。他的聲音帶著一絲敬畏和驚奇,緩緩地說:「在那個時候,空氣突然變冷。你們能感覺到嗎?天空變暗,然後是完全一片漆黑。狗在吠,兔子蜷縮起來,鹿在慌亂中驚跑。在這不可理喻的薄暮中,小鳥也迷惑了。然後……完全的寂靜……」這時音樂響起,優美而哀傷,世界真的安靜了下來,只有音樂在耳邊環繞。詹諾斯停頓了片刻,然後繼續:「所有的生物都沉寂了。山脈會前進嗎?天會坍塌嗎?地會崩裂嗎?我們不知道。我們不知道。一場日全食發生了。」他又停了下了,鏡頭緩緩拉開,所有人都靜靜地站在那裡,一動也不動,鏡頭上移,把屋頂的一盞燈帶進來,燈光泛著白色的光芒,照亮了整個畫面,在這光芒中,我窺見了一絲神性。後來,當酒吧里所有帶著醉意的男人們受到詹諾斯的感染,開始旋轉、舞蹈時,我明白了詹諾斯在表演前說的「像我們這樣簡單的人也可以理解不朽,走進無邊無際,感受寂靜和安寧」。

影片以如此絕妙的場景開場,日食帶來的黑暗隨著時間的推移消失了,取而代之的又是光明,但是這只是一場戲,之後現實中發生的一切卻越發把人推向暗無天地,黑暗的重量壓得人喘不過氣來。

詹諾斯先是從各種人那兒聽聞小鎮上發生的種種奇怪的事,他是一個簡單的人,對於聽聞雖說不是懷疑,但卻是不相信的,他總願意以樂觀的心態去看待生活。但是現實的醜惡層層遞增地發生在他眼前,廣場上遭遇酒鬼的騷擾,目睹警察局長的兩個兒子在家裡鬧得天翻地覆,嘴裡叫囂著父親可能說出的話:「我要狠狠地對你!」他還無意間在裝著巨鯨的大卡車上聽到了王子驚世駭俗的宣言,王子聲稱要摧毀一切。暴力的最高潮發生在醫院裡,暴徒們用木棍暴打病人。他看見了自己叔叔的屍體。最後還被莫名其妙得通緝,無路可逃,進了精神病院。

貝拉•塔爾不厭其煩地用鏡頭來表現一張張的臉,每個演員在他眼裡都是有個性的,看看高潮之前的那場戲就能明白他的話。人群行進在去醫院的路上,只有鏗鏘有力的腳步聲。鏡頭先是俯拍,然後降下,在人群的周圍上下左右緩緩搖晃,一張張的臉在變幻的燈光下一覽無遺,他們每個人都是不同的,但是在這個時候他們只有一個共同的目標——摧毀!這個鏡頭延續了四分鐘,恐懼感逐漸加深。

最驚人的一場戲在這個鏡頭後出現。人們衝進醫院,鏡頭慢慢跟進,如一個旁觀者一樣從一個房間到另一個房間,病人被暴徒們拖下床,暴打一頓,屋裡所有的東西都被掀翻、砸碎。但是,最讓人驚奇的是這一場戲裡沒有一個人叫喊,痛哭,咒罵,我們只聽見金屬的敲擊聲,物品的破碎聲,暴徒和受害者都保持了沉默,但正是因為這種沉默才讓這場戲更有力度,更震撼。當兩個暴徒把一條門簾扯下,鏡頭指向一個站在浴缸里骨瘦如柴、全身赤裸的老人時,音樂響起,暴徒們被眼前的這一幕驚呆了,也許是被這個老人觸動了,他們停止了毆打,慢慢地一個接一個的撤出了醫院。鏡頭跟著他們離開房間,進入走廊,然後離開這群人,向右搖,鏡頭裡面出現了躲在黑暗中的詹諾斯的臉,他的臉上寫滿驚恐,眼睛一眨也不眨。這場戲讓我感到影像和音樂的力量可以有多麼強大,其實這完全不能用文字來表達,只能去看,去聽,然後被震撼地一塌糊塗。

在貝拉•塔爾的電影裡,場景也是主角,用他的話說就是「也有一張張的臉」,他和自己的妻子(也是他所有影片的剪輯師)經常要花上一年的時間去尋找合適的拍攝地點。《鯨魚馬戲團》是在七個不同的地方拍攝的,由於資金常常短缺,整部電影花了三年來拍攝,用了七個攝影師。不過這絲毫不影響影片的整體感覺,所有的場景,特別是外景,總是一副破敗、荒涼的景像。聽著風聲和烏鴉的叫聲,看著地上飄落的樹葉,廣場上生起的火堆,煙霧繚繞,人們破舊的衣服,面帶苦色的臉,總能感到一陣刺骨的寒冷和悲哀。當被問到為什麼他的電影為什麼總拍攝醜陋的地方、醜陋的人時,貝拉•塔爾說:「這就是我的國家。這就是我們的世界。」他希望人們在看了他的電影之後,能夠更理解一點他們的生活,中歐人是如何生活的,那裡正在發生著什麼。

貝拉•塔爾到底想通過這樣一部電影表現什麼呢?他說,希望自己離生活更近,而不是離電影更近。他是以他的方式來展示了自己認識的現實,貧窮、混亂、非理性、信仰的缺失、還有暴力。他雖然聲稱自己的電影表現的是匈牙利,但事實上,他的電影具有世界性,因為他關注的是人,是人的生存處境,可以說,這種處境不因為你在不同國家而有所不同。他在採訪中說過:「電影是記錄真實生活的。它非常簡單和確定的。我們試圖去思考生活的品質,因為每個人都只有一生,所以如何度過這一生就十分關鍵。去了解生活的品質就很重要。」

他的電影中的現實和新現實主義電影中的現實既有相同之處,又有不同之處。它們的相同之處在於關心的都是人,人的處境。但是新現實主義關心的是社會中的人,而且經常會加進政治的因素,而貝拉•塔爾直接稱,「政治是骯髒的。我的電影和政治無關。政治不應該成為任何藝術的表現對象。」另外,新現實主義電影裡面的人帶有極強的社會性,而貝拉•塔爾電影中的人似乎已經揭去了社會這張面具,可以存在於世界的任何一個民族或國家裡,這部影片裡的小鎮沒有名稱,只有揮之不去的貧窮和荒蕪。他的電影是關於幻滅的,人們總會相信些什麼,但在現實中,信仰最終破滅了,因為信仰是建立在幻象之上的。正如《鯨魚馬戲團》裡面的音樂理論學者,他期望大家重新開始使用純律,放棄沒有神性的十二平均律,但最後在現實的面前,他放棄了這種想法。而詹諾斯對宇宙、上帝有著一種敬畏之情,關於這點,除了剛才提到的第一個場景之外,我們還可以舉出其他的例子:在他狹小破爛的小屋裡掛著一張世界地圖;當第一次看見巨鯨時,他以一種崇敬的表情欣賞它,他告訴遇到的每一個人,大家都應該去看看這頭神創造的巨大的動物,這是多麼神奇的事啊,神創造出如此一種奇怪的動物來讓自己開心。但到了最後,這樣一個無辜的人被盤旋的直升機追得無路可逃,最終只能一言不發地呆坐在精神病院裡。說到這兒,大家也許會想貝拉•塔爾是不是想重建宗教信仰,但是他說自己並非一個信仰宗教的人,如此表現只是因為宗教是生活的一部份。所以,對於貝拉•塔爾來說,生活才是最高的原則,他的唯一目的就是忠實地表現生活。

《鯨魚馬戲團》與新現實主義電影的不同還在於形式。新現實主義的真實是把鏡頭延伸到街頭巷尾,以酷似紀錄片的方式來展示社會和人,放棄人工燈光,選用非職業演員;而貝拉•

塔爾的真實卻以另一種形式展現,他的每個鏡頭都是經過精心設計的,燈光、攝影還有佈景,無一不是深思熟慮的結果,一個精緻的長達10分鐘的長鏡頭不可能以隨心所欲的方式完成,剪輯消解在長鏡頭之間,他的剪輯原則遵循的是心理節奏,而非故事節奏。另外,《鯨魚馬戲團》還出現了在一般現實主義影片裡不會出現的超現實人物,這裡指的是影片中只以影子示人的王子。王子的產生帶有很強的現代性,因為最初這是馬戲團老闆為了商業原因才給這個說外語的東西(稱他為東西,是因為我真的無法確定這是不是一個人)「王子」的稱號的,結果後來王子卻脫離了老闆的控制,他每到一個地方就號召那裡的人起來摧毀一切,在王子看來,廢墟中的一切都是完滿的,而建設中的一切都是不完滿的。貝拉•塔爾在這裡藉助王子這個角色批判了商業社會,為了追求利益而創造出來的東西最終背叛了自己,它代表的是虛無的破壞力量。

有人抱怨這部電影讓人看不到希望,他自己卻不這樣認為,他說:「我認為我們充滿希望。你拍了一部電影,而且相信這部電影可以在未來50年存在。有人之後會看到這部電影,這已經是最大的樂觀主義了。」 貝拉•塔爾聰明地把問題引向了創作,從而化解了影片表現的世界有無希望的問題。他不去承認他眼中的世界是黑暗的世界,但在我看來,這部作品確實有些讓人看不到希望,但是中間種種感動我的場面對我來講也就成了希望,即使不信神,也會感慨宇宙的神秘,驚嘆生命的玄奧。也許感動也是可以用來逃脫黑暗的重量的。在最後一個鏡頭中,音樂哀傷地響起,艾斯特爾先生拄著枴杖穿過廣場,那輛裝載巨鯨的卡車已經支離破碎,巨鯨孤獨得躺在廣場中央,艾斯特爾先生走到巨鯨面前,望著鯨魚巨大眼睛,那雙眼睛如此溫和,似乎可以瞥見它的靈魂。他背向巨鯨,緩緩走向鏡頭,濃得化不開的霧充滿整個螢幕……我只能說,一切盡在不言中,靜下心來,去看去聽吧,你會發現這部電影的魅力。

評論