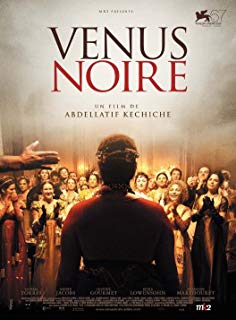

電影訊息

黑色維納斯--Black Venus

編劇: 阿布戴柯西胥 Ghalia Lacroix

演員: Yahima Torres Andre Jacobs 奧利維耶固賀梅 艾莉娜羅恩頌

黑色维纳斯/BlackVenus

![]() 6.8 / 2,155人

USA:159分鐘 | France:162分鐘

6.8 / 2,155人

USA:159分鐘 | France:162分鐘

編劇: 阿布戴柯西胥 Ghalia Lacroix

演員: Yahima Torres Andre Jacobs 奧利維耶固賀梅 艾莉娜羅恩頌

電影評論更多影評

2013-11-21 05:42:24

眼之拷問

以《阿黛爾的生活》奪得金棕櫚後阿布戴·柯西胥好似才真正炙手起來,劇組因情愛戲份而起齟齬的傳聞更為此添了一份柴火。這是柯西胥的第五部作品,亦非他首次展現難相與的性情,在這位略顯孤敏導演手下,不僅參演者或處「困境",觀眾也要面對密集對白、熬人鋪述、大膽身體展示的考驗,這種風格化影像或被歸於新現實主義遺風,卻也隱含了「作者」所固守的一種策略——向「觀看」電影的人施加壓力以改變其目光,變更觀賞電影、觀察世界的態度與方式。柯西胥坦言這是他所有創作不可迴避的一個核心,如果說在早期當代移民後裔題材作品中尚不明顯,那到題材相對極端的前作《黑色維納斯》無疑已昭然若揭了。

《黑色維納斯》歷史淵源本就是一個再令人瞠目不過的悲慘事件,非洲科伊桑族女子薩吉·巴特曼被殖民者帶到文明的大英帝國卻從被迫赤裸在畸形秀中表演野性開始,最終作為「非人」被層層解剖、女性的器官亦成為科學家界定的未進花完全母體奇觀展示多年。稱呼自己為"KhoiKhoi"即「純粹的人」的科伊桑族人失去家園,又在歐洲中心主義、種族主義、現代科學的暴力碾壓下失去了「人」的身份,而這一壓迫惡行正是通過「觀看」實施的。「霍屯督的維納斯」曾經是秀場引為噱頭的名字,到了柯西胥手中,確實召喚來這個豐美肉體中熠熠發光的靈魂,如同美神阿芙羅狄忒起於珍珠浮沫,重生於現代螢幕。她曾暴露於各種各樣地眼光,忍受玩弄與踐踏。而今人受挾於藝術的刑具觀看她「被觀看」的過程,就無法再掉以輕心,無法不羞愧反省:致使悲劇的這些「目光」是如何生成,黨同伐異的現代文明又在其中扮演了怎樣的角色。

柯西胥不需以坎坷生涯抒情,眼淚太廉價了,也無意親手拍案,因「人人心中有一個法庭」。正如當霍屯督怪人安詳奏唱,秀場觀眾的歡騰就結束了,代之以無聲的躁動,薩吉一生淪落,一絲一縷呈於影像時,螢幕外的我們就得接受更為嚴苛的拷問,我們知道不止於此,黑女子的柔軟心腸不止於音樂鄉愁,誘惑她咬上魚鉤本非無知野蠻,而恰是對文明的渴慕,這是迎接她的第一個陷阱。對籠中表演初有怨言時,主人為她描繪美好圖景,又獻上衣飾奴僕來討好,這或許是一百六十分鐘裡最輕盈的段落:隨從相伺左右,馬車經過倫敦街景泛綠春光,薩吉挑出一頂最繁花擁簇的檐帽,一本正經得既可笑又可愛。伴隨殖民者來到非洲大陸的是歐洲社會遙遙的詢噢,當天然的人憧憬起資產、愛情、體面生活,她投向自己的目光就已經不同了,強勢文化雖召喚了她,卻又對其順從嗤之以鼻,這種自我塑造並不被應允,高貴身份因而只是「一場顛倒夢」。

一個女人的深淵之路總是離不開情愛的,但這畢竟是一種奢侈品,所以《黑色維納斯》不乏欲的摹寫,卻少有愛的筆墨,不然,這可能會變成另一個O娘的故事。但零星的線索卻恰恰是影片關節點之一。薩吉不是擁有「最純潔愛情」的阿黛爾,更不是出身名門的阿黛爾雨果,她沒有飛蛾撲火燃燒自己的資本,她對情愛的態度,恰恰與後者相反,是因為過度缺乏而希求以此反證人之身份,這構成了第二個陷阱——一個吻,這是馴熊人的高超手段,或許類似於對野獸的撫慰,也是導演易被忽略的神來之筆。柯西胥善寫客體而不是主體,我們很難在他的作品中接收人物的情感,從被遣返的移民、追逐單車的老人、木訥的小男孩到酗酒的薩吉都是不善表達、甚或不善表情的角色,這一特徵導致的不只是一種現實性的模糊,某種程度上也更換了觀眾位置,我們並不再能與劇中人同喜同悲,反而因為「觀看」與外界力量站到一邊成為行為的主體,與馴熊人這個殘忍狡猾的捕食者一起向獵物靠近,通過中段這短短幾分鐘異常簡省的愛與美的奉承,影片輕而易舉過渡到另一個軌道,薩吉的回應不可知,臣服的姿態卻是明顯的。作為渴慕被愛的女人與淪為玩物的異獸,角色身份與命運間的跌宕再次拉大,最終異化為徹徹底底奇觀式的「物」留存下來,等待更多的目光。

在劇場式的幾乎與情節——羞辱「表演」等時長的影像里,十九世紀看客的目光聚焦於薩吉,為未曾得見的奇觀興奮,在"表演"之外,另一些目光則有所圖謀——商業利益、科學價值,這些目光決定了她的命運,它們更糟、或者說更壞,它們不關心膚色、性別、情感,物化所有可被剝削的人、事,然後一古腦兒席捲到一個巨大的生產機器裡面去。電影觀眾也被迫成為在場的觀看者,卻不能享用絲毫窺淫快感,被迫釘在椅上、在黑暗中、在螢幕前,與週遭人群分離,毫無遮蔽地看這個美的、活的生命如何在注視下消亡。所了解的人性之天然可愛愈是躍然於影像,遭遇非人待遇、被剝奪「人」這一身份的處境則愈是可怖,「在場觀看」的真實感將罪惡共享予影片觀眾,不適感自「人」與「非人」的反差而來。要想與故事中醜陋看客撇清關係,須得付出懺悔,對峙於決定那些目光的意識形態,這或許正是導演目的所在,而影片也確實提供些許「被期望」的觀看者角色供人們參考代入,唯有這種從群體中獨立出來的目光是不得不善良的,它們來自同受大環境限制的無力個人,以共鳴給予薩吉心靈微薄自在空間,從酒精麻醉、凌虐壓抑中釋放回憶與情感。這或許無濟於事,但至少在影片裡呈遞了一些溫柔時刻,如貴族酒會上薩吉與小提琴手的協奏,記者關懷時薩吉的哭泣,以及科學院花園中,年輕學子為她作畫,雀鳥鳴叫,二人分享麵包與美酒,好似忘了室內還有人在等著測量她的牙齒、脊椎、脂肪厚度與猿猴對比。這些時刻轉瞬即逝,相對於漫長的殘酷展覽十分精簡,是柯西胥夾帶的浪漫主義。他盡力使每一分秒精確、嚴謹,卻沒有選擇用完全的壓抑和批判將形式推入極境。柯西胥私淑信仰馬克思的帕索里尼,或因此透露出這樣的立場:關注心靈的藝術才能辨別「人」的價值,從而對抗理性主義、資本主義帶來的異化。

對當代少數種群在主流文化中境遇的摹寫素來是柯西胥作品的線索之一,這來自其移民後裔的背景,《黑色維納斯》離開當代法國社會回溯到十九世紀,殖民、性別之類的背景命題變得更為複雜,他藉此增添了影像的厚度,關注核心仍在敏感心靈的際遇,這種相對純粹的藝術主題中和了帕索里尼的現實批判與馬里沃的法式細膩,供與執筆者更開闊的創作空間。柯西胥因對個人風格的堅持自陳步於刀鋒,今時電影也正需要敢步於刀鋒的作者,但這種「敏感心靈」命題所決定的「有情」似乎略顯逼仄,無法匹及導演於影像調度、藝術理念的天賦。譴責「有情」很難為,但看著心愛導演踏上「新世紀大師」的門檻卻不得入也實在是一件苦事。帕索里尼是「塵沙中的太陽」,柯西胥大概在雨霧裡,彩虹易得,守得雲開卻不容易吧。

(原載於《文藝生活週刊》) 舉報

評論