電影訊息

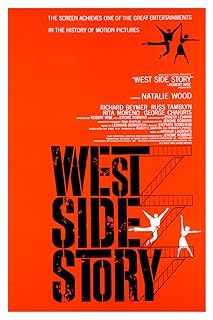

西城故事--West Side Story [1961]

編劇: 歐尼斯烈茲曼 Arthur Laurents

演員: 娜妲麗華 Richard Beymer

西区故事/西城故事/梦断城西

導演: 羅賓懷斯 羅勃懷斯編劇: 歐尼斯烈茲曼 Arthur Laurents

演員: 娜妲麗華 Richard Beymer

電影評論更多影評

2013-10-22 05:02:54

賞析電影《西區故事》中的音樂

一、電影《西區故事》與同名百老匯音樂劇

《西區故事》(West Side Story)最初以音樂劇形式在百老匯和倫敦西區劇院上演,之後經過改編拍成電影並獲得多項奧斯卡獎,成為最著名的音樂片之一。它的內容改編自莎士比亞的愛情悲劇《羅密歐與朱麗葉》,描寫兩位相互愛戀,卻身處敵對團體的男女如何跨出兩者間的鴻溝,卻又不幸失敗的故事。

在美國紐約曼哈頓西部貧民區裡有兩幫勢不兩立的流氓幫派,一個是由白人瑞夫領導的火箭幫,另一個是由波多黎各人伯納多帶頭的鯊魚幫。兩幫相互仇視,經常鬥毆生事。一次西區舉行舞會,兩個幫派相互拼舞,瑞夫的朋友東尼與伯納多的妹妹瑪麗亞一見鍾情。伯納多發現兩人的愛慕後,強行讓手下帶走了妹妹。夜裡,東尼站在瑪麗亞的窗前呼喚她,兩人堅定地相愛了。第二天,瑪麗亞聽說鯊魚幫將和火箭幫決鬥,便讓東尼前去阻止。東尼匆匆趕到現場,試圖阻止鬥毆的發生,在混亂中好友瑞夫被殺,他出於自衛失手殺死伯納多。這讓瑪麗亞陷入矛盾和痛苦中,她忍受著家人的責罵與侮辱,但心中無法放下東尼。她讓好姐妹阿妮塔去給東尼送口信,但卻發生了意外,東尼被伯納多的朋友殺死了。在瑪利亞的怒斥下,兩個幫派結束了相互廝殺。

該片無論在背景與劇情上,都以當時的紐約移民社群為參考,使描述故事的過程充滿了現實與諷刺的意味,這多少也反映出戰後美國社會快速成長的背後,所隱藏的種種問題:種族歧視、青少年犯罪、暴力和文化代溝 。

《西區故事》於1957年9月26日首演,並獲得1958年兩座東尼獎。之後,該劇又進行全美巡迴演出。1961年,曾在《公民凱恩》中擔任剪輯師的羅伯特懷斯決定將《西區故事》搬上大螢幕。電影上映後風靡全球,在1962年的奧斯卡上獲得11項提名,並獲得了其中的十項,成為繼《賓虛》、《鐵達尼號》、《魔戒3》外奧斯卡史上獲獎最多的電影。

二、《西區故事》中的音樂

西區故事作為一部音樂劇片,音樂在電影中起到了極其重要的作用。電影中共出現17首樂曲,按照歌唱者人數可以分為以下幾類:

1、獨唱

東尼:《Something’s Coming》、《Maria》

瑪利亞:《I Feel Pretty》

2、對唱

東尼和瑪利亞: 《Tonight(Balcony Scene)》、《One Hand, One Heart》、《Somewhere》

瑪利亞和阿妮塔:《A Boy like That》、《I Have a Love》

3、合唱

火箭幫:《Jet Song》、《Gee, Officer Krupke》、《Cool》

鯊魚幫:《America》

以及一首五重唱:《Tonight(Ensemble)》

除此以外,片中的音樂還有《Prologue》、《Mambo》、《Intermission》、《Finale》

片中的音樂大多採取畫內音樂的形式。除了沿用舞台劇中的《Prologue》、《Intermission》、《Finale》以外,其它歌曲都是畫內音樂。音樂與畫面基本保持著同步關係,在描寫兩個幫派鬥爭時,音樂保持著緊張的節奏。而描寫東尼和瑪利亞的愛情片段則給人以浪漫、聖潔、莊嚴的感觸。

下面分別選取獨唱、對唱、合唱的一首歌曲和一首畫外音樂及一曲歌舞,來分析音樂在這部電影中的作用。

1、獨唱:《Maria》

歌曲《Maria》出現在電影第44分鐘,東尼和瑪利亞在舞會上一見鍾情卻被伯納多遏止。隨後,偶然聽到了女孩名為瑪利亞的東尼怔怔地走出會場,情不自禁地唱起:「瑪利亞,這是我聽過最優美的聲音、最美妙的詞」。

這首歌曲在電影中具有抒情功能、塑造人物形象的功能、劇作功能。

這首歌曲中,畫面始終保持著朦朧浪漫。在這首歌的前幾句副歌中,東尼緩緩向前走,背景以投影方式展示東尼身後的舞會場景。主歌以「瑪利亞,我遇見了一個名叫瑪利亞的女孩」唱詞開始,背景變為夜晚的街道,整個畫面呈粉紫暖色調,右上角一盞路燈使這個鏡頭顯得充滿了神聖。而後一個鏡頭取自街角的實景,但仍然保持著朦朧美感,牆體和路燈影影綽綽,表現了東尼在一見鍾情後情不自禁的感情(圖1)。

在歌曲中段,東尼連續幾個「瑪利亞」從自然唱法演變為美聲唱法,而美聲更能體現東尼因為戀愛而激動的心情。畫面中東尼身處籃球場,鏡頭調度從遠景搖鏡頭結合推鏡頭至近景,充分表現了此時東尼心中的激動和喜悅的心情(圖2)。

圖2 圖5

下一句「像祈禱時一樣溫柔地叫出來」開始音量突然降低,配合著東尼溫柔的眼神,表現他對於瑪利亞的聖潔情感(圖3)。然後歌曲漸弱,直至曲終。最後一句「我聽過最動聽的聲音——瑪利亞」中,畫面從中景俯拍緩緩拉鏡頭,而畫面上部設置的光線又自然地形成了一種神聖感(圖4)。這種用光線來表現聖潔的鏡頭在唱段《Tonight(Balcony Scene)》、《One Hand, One Heart》和《Somewhere》都有體現。在《Tonight》中模糊人物兩旁,表現「我的眼中只有你」;《One Hand, One Heart》則是將縫紉店頂棚製造成教堂十字架並投下聖光的感覺等等(圖5)。

圖3 圖4

在用三十多分鐘交代了兩個幫派的種族歧視、暴力犯罪後,這首音樂宣佈愛情主題的開始。在劇作方面,東尼從舞會一路走到瑪利亞的窗下,正是伴隨著這首歌。同時,這首歌曲還承接著舞會上明爭暗鬥的舞蹈和之後天台上鯊魚幫的《America》歌舞,起到了舒緩緊張節奏的功能。

2、對唱:《A Boy like That + I Have a Love》

歌曲《A Boy like That》出現在127分鐘,接近尾聲。東尼誤殺了伯納多,和瑪利亞相約私奔。阿妮塔發現瑪利亞和東尼還在往來,憤怒的斥責她,並唱起了這首二人共同完成的二重唱,極具戲劇張力。

這首歌曲在電影中具有塑造人物形象、揭示影片主題思想、劇作、渲染氣氛和抒情功能。

歌曲從阿妮塔的對白「你還是不知道,他是他們中的一個」開始,背景響起鼓、號等交響管樂急促的伴奏。緊接著阿妮塔近乎歇斯底裡的憤怒唱白「一個那樣的男孩殺了你哥哥」,表現了阿妮塔對於瑪利亞對自己種族「背叛」、「無知」的憤怒及自己痛失愛人的傷心。同時這個唱段渲染了在經歷伯納多和瑞夫的意外死亡後,兩個幫派高漲的復仇情緒。

而之後則是瑪利亞直接真實而賦有爆發力的高音與之對唱,與之前電影中的抒情唱段形成鮮明對比,體現了瑪利亞極具戲劇張力的表演,表現瑪利亞捍衛感情的堅定。最終姐妹和解,阿妮塔被瑪利亞艱難地說服,此時的瑪利亞恢復之前甜美的音色,唱起了《I Have a Love》這首抒情歌曲,表達了瑪利亞對東尼至深的愛情 。她的唱段打動了阿妮塔,兩人在歌曲結尾共同唱起「當愛情來時沒有對錯,你的愛情就是你的生命」,強化了電影的愛情主題,體現了真愛的力量。

3、合唱:

①《America》

歌曲《America》出現在49分鐘,是整部電影中最精彩的一段歌舞。舞會後鯊魚幫在天台開會,男人們和女人們就從波多黎各移民來美國的境遇問題展開了激烈的討論。女人們喜歡在美國的物質條件,而男人則抱怨在美國受到歧視。

這首歌曲在電影中具有揭示影片主題、說明時間與環境和劇作功能。在音樂劇中,這首發生於鯊魚幫的女孩們之間的鬥嘴歌曲被改成鯊魚幫眾和這些女孩們之間的爭吵,使得原本諷刺美國種族歧視的歌曲又帶有男女間的微妙關係

歌曲採取了「三句半+一對一」的形式,第一段中,女孩們用三句話排比,講述來到美國的好處,男人則用一句話反擊,直擊要害。之後則是男女方一褒一貶的對唱。第二段則是男女唱歌次序前後對換。段與段之間是群舞,不僅延續了舞會《Mambo》的波多黎各舞,還加入了踢踏舞、芭蕾舞。

這一首歌曲中的女孩演唱方式以無修飾的自然聲——「白」唱展示,即野性、原始「喊唱」式的演唱。她們邊唱邊舞,帶著嘲諷以「喊唱」式演唱的風格,直白的表現,傳遞出原始的野性。鯊魚幫陣營的服裝以紫色、深紅和黑色為主,男士以伯納多為領舞,踢踏舞跳得英俊瀟灑,女士以阿妮塔為首,舞蹈誇張、不拘小節、熱情洋溢,充滿了拉丁風情(圖6)。

圖6

據說,音樂劇的導演和編舞傑羅姆•羅賓斯在挑選演員時,不僅要求能夠唱歌,還必須具備高超的舞技。在音樂劇歷史上,《西區故事》一直以它的舞蹈編創聞名,長時間以來被認為是音樂劇舞蹈編創的最高典範之一。而作曲家倫納德•伯恩斯坦則為了寫出符合波多黎各民族特色的樂曲,特意去拉丁美洲體驗生活。

這段歌舞不僅在視覺上十分精彩,更揭示了影片的主題:美國日益加重的移民問題。美國1924年頒布的移民法中刻意維持西歐白人的數量,拉美、亞非國籍的移民想要獲取公民權則難上加難。波多黎各作為美國的殖民地,居民沒有政治權利,形同二等公民,在美國備受歧視。而這部電影關注於當時已經成為社會桎梏的移民問題,成為了60年代民權運動和1965年移民法的修改的背景。

②《Tonight(Ensemble)》

歌曲五重唱《Tonight》出現在95分鐘,是整部電影的歌舞高潮,也是演唱人數最多的一首音樂。

這首歌曲在電影中具有說明時間與環境、渲染氣氛、加強節奏和劇作功能。在電影的前半部份,《Tonight》曾經以東尼和瑪利亞對唱的形式出現過,表達兩人對愛情的歌頌和憧憬。而此處的《Tonight》則表達五個不同方面的人對於夜晚的期待。

歌曲的第一個畫面以夕陽下西區林立的工業化建築為背景,轉到以瑞夫為首的火箭幫一邊從鏡頭後方向前走,一邊成員紛紛加入,大家一起唱著要趁今晚教訓鯊魚幫一通。這個唱段給人一種緊迫感,伴奏始終向前推,讓音樂更加流動。

緊接著的畫面是鯊魚幫在天台上準備工具,歌詞大意與火箭幫一致。相對來說,火箭幫的音高要比鯊魚幫高幾個音階。這兩個幫派的唱法使用了介於說和唱之間的念誦。他們用誇張地吐字,強調節奏重拍、情緒語氣來表現了這一大段密集、跳躍的短音符,多變的節拍。

隨後是阿妮塔的獨唱,加入了爵士樂的演唱風格,顯得十分迷人。而東尼、瑪利亞聲音的加入則給之前嚴肅緊張的唱段中加入了一絲清新。他倆的《Tonight》和陽台上的《Tonight》唱詞相同,但節奏更為緊湊。唱段中大量使用推鏡頭,往往把最後的鏡頭定格在主要任務臉上,表現他們的期待神情。

在此之前出現的都是分段演唱,從下一段火箭幫的男中音唱段開始形成重唱。首先加入的是瑪利亞的唱詞,她的唱段和火箭幫的唱段形成穿插。然後是鯊魚幫男低音和阿妮塔的女中音,最後出現的是東尼的男高音,他的高音和瑪利亞的高音成為了五重唱中最突出的一部份。而火箭幫和鯊魚幫以穩定的中音和低音作為陪襯,最後以所有人的高音「tonight」為終,同時畫面以每方一兩秒的鏡頭呈現這個高音(圖7)。

圖7

4、畫外音樂:《Finale》

由於電影留有很強的舞台劇痕跡,所以保留了《Prologue》、《Intermission》和《Finale》部份。而這三個部份分別總結了幾首電影中的樂曲。在畫外音樂中出現的歌曲都是交響樂,而非電影中的歌曲。下面我主要分析一下片尾曲即《Finale》的部份。

電影結尾時東尼被鯊魚幫的奇諾開槍打死,而瑪利亞悲痛欲絕地痛訴兩個幫派的仇恨。當東尼倒在瑪利亞懷中時,瑪利亞試圖唱起兩人相約私奔的《Somewhere》來讓東尼振奮,但東尼並未甦醒。電影畫面結束時,《Somewhere》自然地延續到片尾曲中。由於東尼的死為整部電影幪上了灰暗,所以這首《Somewhere》的純音樂相比之前兩人對唱時顯得低沉、無奈和無盡的憂傷。

隨後音樂漸漸轉為陽台上的《Tonight》,節奏開始加快,開始充滿了浪漫和希望。讓我們彷彿回到了那個夜晚,重現兩人定情時的激動。

之後變成瑪利亞的獨唱《I Feel Pretty》,這首歡快的音樂表現的場景是陽台對唱後,她在同伴面前忘形的歌唱跳舞,幾個連續的跳音和滑音充分表現了瑪利亞對愛情的欣喜和憧憬,表達了剛剛經歷戀愛的兩個人對未來的光明期許。同時交響樂中加入三角鐵等打擊樂器,展現了瑪利亞當時的心情。

緊接著是東尼獨唱的《Maria》,整首音樂與之前的兩首比較節奏緩慢,但高低結合有序,表現了東尼輾轉的心情。這首音樂非常聖潔,追敘到東尼和瑪利亞一見鍾情後,東尼難掩激動興奮的心情。

最後純音樂以《Somewhere》中的 「Somehow, someday, somewhere」收尾,並且加入了鐘鼓的聲音,彷彿是在為整個故事打響最後的鐘聲,又像是為幾個無辜犧牲的人祈禱。

片尾曲實際上是以一個倒敘的音樂流程來回顧瑪利亞和東尼的戀愛過程,從東尼之死到兩人相愛到最初的一見鍾情,頗有一番造化弄人的感覺。最後回歸到相約私奔的《Somewhere》,為兩人、兩個幫派和美國底層社會的悲劇感到哀痛。

三、《西區故事》對音樂劇電影的意義

電影《西區故事》拍攝於20世紀50年代末,當時百老匯音樂劇搬到電影上的數量雖多,但質量普遍較低,往往電影不能夠複製音樂劇的成功,如1941年的《端莊淑女(Lady Be Good)》、1950年的《飛燕金槍(Annie Get Your Gun)》、1955年的《俄克拉荷馬(奧克拉荷馬!)》等等。

而《西區故事》為百老匯音樂劇的電影改編做了一個嘗試。電影以一系列的曼哈頓空照圖作為開場(在幾年後的《音樂之聲》中以奧地利自然風景的空照圖為開場),並做了以下調整:①在音樂劇里,《Cool》一曲描述噴射機幫眾決鬥前為消磨情緒的對話,《Gee, Officer Krupke》則是決鬥後該幫幫眾緩解壓力的行動劇。但在電影裡,兩者的出現時間卻相互對調,使之更為自然;②《Somewhere》是音樂劇中最長、重複最多次的歌曲,並配有華麗的佈景和舞蹈,這其中揭示了男女主角的夢想,也暗示著兩人的命運。但在電影裡,該曲被縮減為兩人相互安慰的短暫曲目,並僅僅在結尾時重複一次;③《I Feel Pretty》由決鬥後改到決鬥前,遺留的出場順序由女主角簡短的舞蹈取代之,使得電影節奏更為流暢。

除此以外,影片技巧華麗,色彩炫目,鏡頭的晃動,快速的剪輯伴隨著劇情的衝擊,使作品扣人心弦,渾然一體。雖然這部影片感覺上缺少對流行文化的致敬,但是全面製作高超,產生強大的衝擊力。在拍攝中,懷斯有機的結合舞台與螢屏技術,比如,長鏡頭關照一個場景,或者運用運動的鏡頭捕捉一個個動感的瞬間,效果緊張刺激。傑羅姆•羅賓斯在影片中突破了舞台空間的限制,設計出眾多激動人心的舞蹈。他的舞蹈總是引人入勝而富於表現力,不斷地推動情節的發展,調動觀眾的情緒。而電影在橫街小巷取景,也開創了後來很多音樂電影的先河。

這個成功的嘗試使得電影《西區故事》和音樂劇《西區故事》得以載入史冊,在這之後,導演羅伯特懷斯指導了《音樂之聲》,這部電影比《西區故事》螢幕表現更為流暢、情節也更為大眾、更加陽光。之後,越來越多成功的音樂劇電影進入大眾的眼中,如《窈窕淑女》、《貝隆夫人》、《歌劇魅影》、《芝加哥》和《媽媽咪呀》等等。

評論