電影訊息

電影評論更多影評

2013-09-27 02:08:14

蔡明亮,不求立竿見影的深耕者

文/故城

在《郊遊》獲得70屆威尼斯電影節評審團大獎後,蔡明亮說:「距離《愛情萬歲》捧金獅獎已過去二十載,感謝觀眾能忍耐我越來越慢的鏡頭」。緩慢,確實是蔡明亮電影裡一直以來最外在的特徵。有些人喜歡,因為他在人的身體與環境、行動與破碎景觀之間探索新的敘事依據,他的影像呈現出一種即興的特點;有些人則不,因為他從來都不以故事作為創作藍本,他拋棄了那些先輩留下的傳統戲劇技法和理論——起承轉合、因果關係和戲劇衝突。時至今日,蔡明亮的電影仍然只活在歐洲各大電影節上,而不是觀眾熟識的電影院裡,甚至在他生長的台灣地區,他的電影仍票房寥寥,無人問津。龍應台在蔡明亮再次得獎後曾感慨,「藝術得熬得住寂寞和不求立竿見影的深耕」,即在稱讚他不迎合主流,敢於在電影題材開拓、語言創新和敘事風格探索等方面大膽試驗,獨樹一幟。

█庶民情結與家庭寓言

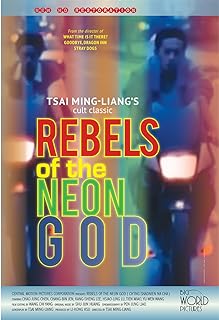

熟悉蔡明亮的觀眾應該知道,蔡明亮是台灣電影新浪潮後最重要的「作者電影」導演,開拓出嶄新的電影寫實主義視野和精神。上世紀90年代,蔡明亮拍攝了讓他日後名聲大噪的「台北三部曲」——《青少年哪吒》、《愛情萬歲》和《河流》,敏銳地捕捉了台灣邊緣人群的生存狀態,從偷竊為生的阿澤、賣盜版色情錄影帶的情夫,到市場的攤販、寺廟的信眾,無一不是生活在都市的底層民眾,他們在物質化和現代化的都市中有強烈的挫敗感,陌生無助,也缺乏身份認同,都市的男女在一個失序、疏離而慾望流動的禁錮城市中,不停交錯、分離。台灣影史家盧非易認為,蔡明亮不同於侯孝賢和楊德昌等「新電影」導演,他拒絕背負歷史責任,也拒絕關照歷史苦難,更多的關注現代都市景觀和荒蕪空虛的心,用詭異的色彩製造末世氛圍,以及無所適從而漂泊不定的年輕靈魂。應該說,蔡明亮早期作品,荒誕地展現出了後現代社會的沮喪、挫敗、虛空與價值規範的解體。

蔡明亮作品(《青少年哪吒》和《河流》)存在一個由小康與父母組成的家庭,這是所有蔡明亮電影的母體。老夫少妻,且是外省與本省籍結合的配偶,也是戰後台灣社會典型的家庭形態。這些家庭里,死氣沉沉,父子常有隔閡,無法和睦相處;夫妻少有交流,妻子常遭丈夫怒斥。相較於李安「父親三部曲」(《推手》、《喜宴》和《飲食男女》)里所展現的傳統家庭關係(雖曾暗流湧動,但終能歸於平靜),蔡明亮顯然要更叛逆和更富寓言性些,他不斷拆解組閤家庭或倫常,放大其衝突和對立的一面,讓它裸露、搖搖欲墜。正是在這樣的家庭結構中,蔡明亮電影從始至終的主角小康,開始漂流迷走,從一地輾轉到另一地,偶然相逢,然後分道揚鑣——《青少年哪吒》裡小康放棄聯考跟蹤阿榮、阿澤;《愛情萬歲》裡小康、阿榮、阿美三個寂寞的陌生人迷走在同一間空屋,聊以慰藉;《河流》結尾,屋頂漏雨,小康爬出窗戶,不再固守骯髒如死屍般的家庭。

█長鏡頭與無聲電影

《愛情萬歲》之後,蔡明亮逐漸確立了長鏡頭的電影美學。從《河流》、《洞》、《你那邊幾點》、《不散》和《黑眼圈》中,我們可以看到「沉默的長鏡頭、固定機位的觀照方式、自然長焦的取景態度」,攝影機常常扮演監視器的角色,不加取捨的、忠實的記錄著人物的行動。很多時候,蔡明亮在鏡頭裡所記錄的時間(電影時間)與現實生活所感受的時間(現即時間)完全一致。如《愛情萬歲》結尾,兩段長鏡頭讓人印象深刻,4分鐘的阿美在公園獨自行走和6分鐘的她在露天長椅上痛哭,觀眾跟演員一起經歷著長達十分鐘的時間洗禮,人物的情緒更容易被感知和接受;《洞》的第一個鏡頭長達3分鐘,小康在固定鏡頭下一動不動地蜷縮在沙發上,彷彿時光已經停止,只有景深處露出一塊發亮的窗戶外,大雨紛飛,蔡明亮通過這個鏡頭,讓觀眾在影片伊始即能接近故事人物的真實情緒。很多西方學者認為,蔡明亮的長鏡頭深受巴贊和羅西里尼的影響:一方面注重電影的紀實性,承認電影是生活的漸近線,揭露人事物與生存環境之間的歷史和社會變遷;另一方面他用現實感知、融匯長拍與深焦美學來再現義大利新現實主義所崇尚的「現實的事物就在身邊」的理念。應該說,蔡明亮所建立的獨特而迷人的電影世界,是在固定鏡頭、長拍及長鏡頭段落為美學範式的基礎上發展起來的。

蔡明亮電影的另一個突出特徵是對白和配樂的缺失。如《黑眼圈》全片沒有一句台詞;《愛情萬歲》和《河流》中沒有配樂,甚至也沒有片尾音樂;《愛情萬歲》中三位主角都有一份靠說話來推銷的工作,但所有對白加起來不過一百句;《河流》中小康一直不回答父親的問話,彷彿他們之間已很多年不交流;《不散》中苗天和石雋在老電影院相遇的對話是全片僅有的幾句對白,唯一的音樂也是影院裡放映的《龍門客棧》的配樂;《天邊一朵雲》中僅有的一句台詞即承接《你那邊幾點》和《天橋不見了》的情節,湘琪問小康「你還在賣手錶嗎?」蔡明亮似乎在用窒息的沉靜,不絕於耳的現代都市車水馬龍聲,和各種器物的碰撞或摩擦聲,代替人物的話語和人造的音樂。人的「失語」,是蔡明亮為人與人之間疏離關係的註解。在他眼裡,個體與個體之間語言交流已越來越艱難,甚至語言交流的必要性都已喪失殆盡,人只有沉默、孤獨的藏匿於世界某個角落,苟活或者死亡。

█尋找解藥與《郊遊》所延展的可能性

記得《河流》裡,小康的身體日漸呆滯遲緩,甚至歪頸變異,他為了擺脫莫名疾病與無緣無故的頭痛,運用不同的交通工具(從機車到長途巴士),途徑多方(從台北的樓宇走廊走到台中的寺廟、旅館和三溫泉),唯一的目的就是尋找解藥(西醫、針灸、甚至神靈),以求痊癒。尋找藥方,其實正是蔡明亮電影裡人物行動的永恆目的,如小康在《青少年哪咤》裡尋找青春,在《愛情萬歲》裡目睹愛情,在《你那邊幾點》裡探尋他人的靈魂,又在《天橋不見了》裡播種慾望的種子,都是他在《河流》中行動的某種延續。然而詭異的是,無論主人公多努力,結果總是事與願違,他很難尋到立竿見影的良方。

蔡明亮的新片《郊遊》,也不例外,人物仍然在尋找解救出生存窘境的藥方。影片被導演一分為二,講述了兩個事件。前個事件里,李康生在一個滂沱雨夜想要將孩子送上小船時,兩個孩子卻被在大賣場工作結識的陸弈靜所搶走,父親摔倒在船板上,抓狂大叫;隨後,畫面由狂暴轉而平靜,進入第二個事件,兩個小孩與母親湘琪在一間黑暗的房子裡,為李康生唱著生日歌,由此揭開了另一段家庭生活紀事的序幕。影片中,唯一讓兩段影像中人物相遇的場景發生在影片結尾,三位主人公不約而同的抵達同一座廢墟,他們望著牆上的巨幅畫作,停住腳步,久久凝望。觀眾突然意識到,似乎導演想要主人公和觀眾再次沉浸於他所製造的影像中,成為這幅巨型畫作的一部份。觀眾很容易聯想到,影片中的兩個事件是否也存在這種畫中畫的套層關係?前半段描述的李康生與兩個小孩的生活事件,只是某次郊遊片段的回溯?抑或是,後半段故事只是前半段事件的家庭記憶?而這樣的套層關係,或許也存在於蔡明亮之前的作品中,生活在不同時代的小康,不斷啟程,尋找解藥,沒有終點。

《海南日報》9/23 舉報

評論