電影訊息

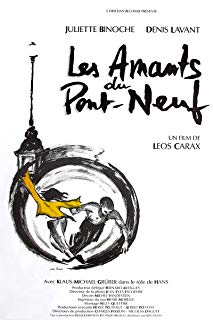

新橋戀人--The Lovers on the Bridge

編劇: 李歐卡霍

演員: 茱麗葉畢諾許 丹尼拉馮 Klaus-Michael Gruber 愛迪絲斯考博 Georges Aperghis

新桥恋人/ The Lovers on the Bridge

導演: 李歐卡霍編劇: 李歐卡霍

演員: 茱麗葉畢諾許 丹尼拉馮 Klaus-Michael Gruber 愛迪絲斯考博 Georges Aperghis

電影評論更多影評

2013-04-06 08:18:46

轉《新橋戀人》筆記

1、《新橋戀人》把背景設置在了1989-91年間關閉大修的「新橋」——巴黎最古老的一座橋上;它於塞納河最寬闊處橫跨西岱島,至今仍沿用著亨利四世1607年給它取的名字。故事的大部份場景都設置在橋的北段:一面閃爍著Samaritaine百貨大樓不眠的霓虹,遠處是羅浮宮巍峨的剪影;一面響盪著聖母院的鐘聲,凝重的司法建築群無言矗立。——無疑,如果有什麼地點天然為與國家力量對抗的個人提供棲息之所的話,那麼就是新橋。它是一種在歷史與現實之間漂浮的能指,奇妙地把商業、藝術、宗教和政治剪接在一起;而它身下塞納河的流水,則是孤獨心靈永不枯竭的力量源泉。

2、導演顯然有意在影片中留下拼貼的痕跡。從某種意義上說:「拼貼」,就是他的簽名。Alex尋訪Michèle過去的一段,他進入Marion的房間,看見四幅Michèle為她的初戀情人Julien畫的肖像。鏡頭長長凝視著肖像,足以讓觀眾看清楚這是位黑髮、相貌敏感的男子。然而我們後來在地鐵站見到的那位Julien卻是滿頭金髮。事實上,四幅肖像畫的臉龐大約畫的都是現實中的導演本人。

此外,Alex從Marion桌上取走的紅色封面手稿《米雪與朱利安,或豆蔻之戀》(Michèle et Julien, ou L』Amour de la Fille et du Garçon)顯然暗示著導演1984年製作的影片Boy Meets Girl,而旁邊還有一本藍色封皮的書:《乾澀的眼睛》(L』Oeil sec),則指向這部影片本身,因而富有「元創作」的色彩。更不用說導演具有自傳意味的這三部曲(Boy Meets Girl,1984; Mauvais sang, 1986; Les Amants du Pont-Neuf, 1991)之間存在著的豐富互文:Hans、Alex、Marion、Julien都在前面的兩部影片中出現過,而Hans回憶中他死去的妻子Florence,則既是第一部影片的女主角,又是導演少年時代的戀人,她的面容在三部影片中無所不在。

文本、前文本與文本外的現實,都通過人物的記憶(被發掘或被闡述的記憶)鉸接在一起。

3、國家機器的修補力量通過鏡頭語言得到清晰的表達。影片開頭,一輛小汽車碾傷了倒在地上的醉漢Alex的腳,後者暈闕過去——汽車象徵著消費主義文化的破壞力量,暗示出它與政治的共謀——於是Alex被巡邏車帶往收容所,與許多其它帶著刺青、傷口,孱弱衰老骯髒的肉體一起被洗涮乾淨,分格存放,統一包裝。第二天,鏡頭中出現一條膝蓋以下打著石膏的腿,醫生仔細地用紗布把它打磨光滑,纏上繃帶。「修好」的Alex獲許返回社會,返回同樣正在「修補」之中的新橋。

然而「修補」並不意味著慈悲。有些「無法修補」的肉體就被放任自流、成為社會邊緣漂浮的碎片。Michèle,出身富室,但在因眼疾離家流浪的一年多的時間裡,她的家人似乎並沒有付出努力來尋找她。然而,當出現一種新的治療手段可能治癒Michèle眼疾的時候,我們見識了國家機器無孔不入的力量:每一條隧道、每一根電線桿、每一寸牆壁,都貼滿了Michèle未經破壞的美麗臉龐,在雨中如同夢魘。即便Alex將這些尋人啟事全部付之一炬,Michèle依然在不經意中從電台廣播裡聽見了這個消息。「回來吧!」整個社會都在召噢,「你是可以修補的!」

修補術正是國家意識形態強大整合力量的體現。影片的高潮部份——慶祝法國革命二百週年的巴士底日那天,我們看見,九架戰鬥機排成鍥形,在長空中拉出紅白藍三色煙幕。Michèle衝出地鐵——鳥群驚飛,直升機、坦克、步兵、騎兵,在節奏感強烈的大提琴伴奏下各軍種以整齊的閱兵隊形前進。導演Leos Carax在1991年接受一次記者採訪時承認,這裡有一些影射Le Pen及其法西斯主義的意味;但並不僅僅如此,這一場景更是國家機器強大壓迫力量的象徵。 「個人意志」在這種壓抑下窒息,正如Alex的腳被車碾傷暈闕之後,Michèle所畫的他的臉:扭曲、變形,半邊陷入模糊,彷彿被一種無形的力量所擠壓,張著的嘴形成畫面中央一個不規則的橢圓形黑洞。

4、Michèle穿過軍隊、坦克的隊列奔向新橋,奔向Alex;他們對抗這種外界強大恐怖力量的方式,就是沉入酒精忘卻現實,或者用他們自己的方式狂歡。因而影片中長達二十分鐘的巴士底日之夜也成了超現實主義拼貼的經典:導演使用了數十種完全不同風格的音樂,將拉丁舞曲、民歌、圓舞曲、小步舞曲、搖滾樂、說唱樂乃至交響樂,等等,不加任何過渡地剪輯在一起,而Michèle與Alex在滿天燦爛煙火之中,隨著不同的音樂改變舞步和節奏,用張狂的肢體語言盡情抖露他們蒼白沉默的身體內部生命力的蓬勃。

這個場景同時也標誌出導演對類型化的徹底拒斥。影片開頭似乎具有現實主義風格,甚至「造物現實主義」風格(如上面描述的收容所片斷);之後,Alex所發現的潛文本——Michèle與Julien的故事,則具有羅曼蒂克情節劇的所有因素(初戀、生死不渝、背叛、情殺,等等)。而已士底日之夜的場景表面上是寫實的——Michèle說:「城中絃歌不斷」,在市中心的新橋上欣賞國慶之夜的煙火歌聲彷彿都是很自然的事情——實際卻是一種現實中不可能存在的狀況(各種音樂的拼接,塞納河上美麗的煙火,偷竊遊艇的典型喜劇方式),展現出超現實的詩意。在這個場景之後合情合理的敘事逐漸變得不可能,情節越來越多地融合了喜劇與荒誕的色彩:Michèle與Alex用麻醉劑Alcyon竊取錢財,從而在海邊沙灘上度過一段伊甸園的日子;老流浪漢Hans從口袋裡掏出了幾乎全巴黎——甚至包括羅浮宮——的鑰匙(很有幾分巴爾扎克的味道,不是嗎?);還有前面描述過的,Alex的雨中噩夢,到處貼滿Michèle凝視的眼睛;結尾,兩人雙雙從新橋跳入塞納河後,神秘的運沙船;等等。在場景之間存在著明顯的時間、空間以及情節合理性的裂痕。

5、荒誕的拼貼同樣體現在人物的身份上:Alex,吐火者,雜耍藝人,身手矯健的跛子;Michèle,上校的女兒,街頭流浪藝術家,即將失明的畫家;Hans,掌握了全巴黎的鑰匙卻無家可歸的新橋國王。並且,如果說Michèle的流浪多少出於被動(由於失戀或失明,二者孰先孰後我們並不知曉),那麼Alex與Hans的選擇則是完全主動的。正如Hans所說:「這種生活,對於我,對於Alex,都是唯一的生活。」選擇沒有家庭、固定的工作和遮風蔽雨的住所的生活,所追求的只有一個,就是自由。

自由,不僅是導演指導創作的主旨,也是影片所要表達的主旨。 導演說:「我只有一個念頭,要講述一種沒有化妝、沒有電話、沒有臥室的愛情,一種純粹、迅猛的愛的狀態。……有的人,一無所有,處於愛的年齡,發現這彷彿是種吞噬身心的陌生病毒。」自由,就是不依賴於任何有形的物質條件和精神憑藉。從這個意義上說,Michèle接受眼疾手術離開Alex是有理由的,因為眼疾使她日益依賴Alex,而後者因為害怕失去她企圖使她成為新橋的囚徒。只有擺脫了從屬地位,才能有真正的愛。

然而這種自由,並不同於他們身後西岱島上,司法宮(Palais de Justice)門楣上刻的、作為國家理念的自由。自由,與其讓它承擔起宗教的使命,不如只把它作為深藏在個人心中的信仰。(別忘了法國大革命的經典名句:「公民不自由,就強迫他自由。」正如Gottfried Keller針對現代民主社會的預言:「自由的最終勝利將是貧瘠的。」)是以,富有諷刺意味的一幕發生在影片後半部份,Michèle在Hans陪同下進入羅浮宮看她「失明前還想看最後一眼」的畫時,她徑直走過德拉克洛瓦的名畫《自由引導人民》,都懶得順便看一眼——雖然這幅畫論尺徑遠大於那幅倫勃朗自畫像,因而比後者更加適合於她慘澹的視力。

6、導演在影片中揭示的意識形態的載體,不僅僅是影像,還有音樂和色彩。除了影片開頭巡邏車上穿制服者得意洋洋的詠嘆調與老婦人哼的迷茫的兒歌——影片中間Michèle視力日益惡化,在早鍛鍊的時候她哼唱的也是這同一首兒歌——的對立之外,大提琴低沉遼闊的音色被選中成為「國家力量」的象徵,而搖滾樂、低音吉他則是分別屬於Michèle和Alex的音樂。紅、白、藍,法國的象徵,這裡也被指摘出了其中蘊涵的意識形態成份。飛行表演的紅白藍煙霧宣佈巴士底日開始;而影片結尾,Michèle和Alex在橋上約會, Michèle穿著白色短大衣走下計程車(與開頭相呼應),Alex穿著黑色外套走出地鐵;午夜過後,橋上只剩下他們時,Alex只穿著紅色毛衣在橋欄上翻跟頭,裡面露出藍色套頭衫領;而當Alex識破Michèle的謊言向她走去時,風吹開Michèle的衣襟,她裡面穿的也是藍色毛衣——紅、白、藍跌落水底。被運沙船救起後,他們脫下濕衣,換上乾燥的衣物,雖然還是以白色為主,間有橙紅蔚藍,但已經不是明顯的三色對比搭配了。

導演所反對的並非自由、平等、博愛本身,而是反對將它們作為國家理想,從而剝奪了原本屬於個人的價值判斷權,蛻變為意識形態。這裡,在色彩的變換中,同樣體現了這一立場。

7、意識形態無所不在。作為渺小的個人,為了對抗這種無孔不入的力量,唯一的手段,就是給自己留下無法癒合的傷疤。Alex在Michèle走後開槍打斷了自己的左手無名指,通過這一舉動,他拒絕了被修補——這一槍的時機頗為到位,我們看到,雖然擁有酒、麻醉劑、手槍,Michèle、Alex和Hans對社會的拒斥始終是和平的,沒有陷人性、暴力和毒品的糾葛。只有Alex放火焚燒Michèle的尋人啟事時,陰差陽錯燒死了貼廣告的工人(這一段導演的處理不可思議地平靜),因此,第二天早上,也就是Michèle離開和Alex自殘之後,巴黎警察以驚人的效率找到他,把他從夢中喚醒,逮捕、毆打、審判、監禁。

在監獄裡度過的三年使Alex的跛腿痊癒——獄醫顯然和收容所的醫生一樣能幹負責——但殘缺的手依然固執住愛的記憶。而Michèle雖然治好了自己的眼睛,並且嫁給了她的眼科醫生,曾被Alex的火焰灼傷的心靈卻保留住他清晰的身影。最終,就像薩特(Jean-Paul Sartre)的劇本《髒手》(Les Mains sales)的最後一句台詞:「不可回收!」一樣,三年後的新年午夜,他們相擁從修整一新的新橋上縱身跳入塞納河的舉動,彷彿大聲宣告:「不可修補!」

8、個人通過保護肉體與精神的「裂痕」與國家修補術對抗,某種意義上說是一種自殘、自傷的行為。因而「拼貼圖」的主角必然是反英雄的形象:他/她的對抗方式是非組織、非暴力的,與「國家力量」的輝煌燦爛、意志堅強相比,他們渺小、不美。只有在對自己立場的堅持里,體現出一種孤獨的不妥協,一種真正的英雄氣質。

因此,一個不可迴避的困境是,在意識形態的象徵因素被充分意識並徹底摒棄後,烏托邦也相應成為一片廢墟——意識形態與烏托邦,它們本是一對相伴而生、彼此對立的兄弟。拋棄一切「錯誤意識」,也同時意味著拋棄烏托邦意識。「此岸-彼岸」的二元對立隨之消失,烏托邦被「此時此地」(here-and-now)的幸福哲學所取代。拼貼作品中「此時此地」的力量是令人驚異的。它反映了對暫時性事件的更加平庸、即刻、日常的感覺,藝術家因此編織了一個浮動拆析的世界。臨近尾聲時Michèle所講的「幸福人的故事」——「因為就是今晚!」正是這種哲學的體現。然而,隨著聖母院凌晨三點的鐘聲敲響,提醒她外部世界的存在,她彷彿又忘記了自己剛剛所說的故事:「Alex,我必須回去了。……你對我要有耐心。有一天我會告訴你的,但不是今晚。……不,不,今晚不行!」

「伊甸園」在人間尋不到位置:Michèle與Alex度過赤身裸體、天真無邪的幾個月生活的「海邊」並非一個具體地點,也不可能是一個真實的地點;而結尾他們乘運沙船離開巴黎,Michèle問船主:「你們去哪裡?」回答:「直到盡頭。」「哪兒?勒阿弗爾嗎?」勒阿弗爾,塞納河的入海口。這裡指涉的顯然也並非真實的、同樣處在法國政府管理之下的勒阿弗爾市,而是取其位於陸地與大海之間的意義。就像「新橋」一樣,它同樣是一個漂浮的、不確定的能指。

9、或許正是憑藉超現實主義「輕盈」(légèreté)的偽裝,我們才難以察覺最後一幕的沉重:在現實中的個人是無法戰勝國家力量,或擺脫承載其合法性的一整套意識形態的,永遠不可能。唯一的出路就是死亡。在冰涼蔚藍的河水中,經過一番掙扎,兩人忽然互相凝視,上方傳來螺旋槳有力的聲音。這似乎暗示著,他們的生命已經結束了。然而影片並沒有結束。兩人分別浮出水面,被救上這艘神秘的運沙船,見到兩位神秘的船主,Michèle問:「你們是賣沙子的嗎?」「不,我們只負責運送。」「這是我們最後一趟航行了。」另一個說。——「沙」是時間的象徵,《聖經•約伯記》:「……必增添我的日子,多如塵沙。」 ——Michèle要求:「能帶上我們嗎?」「可以。」「當然可以。我們安排一下。」於是,他們鑽出船艙在沙堆上奔跑,如同跑過平原和山脈,來到船頭大聲歌唱那首在影片中第三次出現、然而情緒已經大不一樣的兒歌,並快樂地喊道:「巴黎,你留在我心裡!」但前方是什麼?如兒歌所唱的,他們並不知道,只是隨著塞納河的波浪前行,「……然而塞納河如此平靜/永無憂擾/不分日夜/她溫柔的流波/向著勒阿弗爾/向著大海/如同一個夢幻/滑過巴黎的神秘/和悲慘。」(節譯自Jacques Prévert, Chanson de la Seine)

10、影片中所展示出的世紀末情懷、意識形態的死亡留下的真空,只有審美的形式能夠填補。有的批評家雖然認為這部影片的敘事充滿缺陷,但也承認其視覺效果足以彌補這一缺陷。事實上,「有缺陷的敘事」,正是拼貼的典型特徵;而令人愉悅的視覺效果,卻是作品本身得以超越日常、易逝的材料碎片確立其藝術價值的保證。正如影片的這最後一幕所暗示的,漂浮的「碎片」不再孤獨,它在永恆的時間之流中獲得了意義;傷痕依然存在,但影片本身作為一件「拼貼」的藝術作品,獲得了永恆的價值。 (END) 舉報

評論