電影訊息

電影評論更多影評

2013-01-26 06:38:55

鳥叫下的陰霾

關於2012的討論隨著12月21號的過去日漸式微,像個香消玉殞的美人退出了賞客的視線。但關於災難的預言從不會停止,任何一種末日反思都會從未日到來與否的猜度刺激上升到世界幻滅,人類何從的理式批判,「真正的判斷不是從現實自己的角度,而是從展望現實覆滅的角度來判斷這種現實的。」在這層意義上,災難片或者末日片在承擔「現實破壞預言」的角色上,一直化「正面教導」為「反面證實」,能動的覆滅現實並且霧化超自然的謎團,形成一種趨之若鶩的景觀圍觀。圖解式的視覺預言以及精雕細琢的場面調度在懸念和驚悚的力度控制上扣合了「懸疑」的真正要害:影像的驚悚要利用鏡頭語言的神奇調度,影像嫁接到心理的驚悚來自於現象學背後的不可知論。

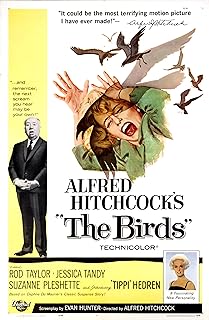

而我今天要分析的希區柯克的《群鳥》被心理災難片的擁躉們奉為圭臬。首先,希區柯克式的懸念操盤手,加上災難片的衣缽,加上心理學上的俄狄浦斯情結,政治上的戰後隱喻,使《群鳥》的災難啟示意味以及先機參悟意味愈發濃重逼人。

《群鳥》的劇情擯棄了希區柯克熟稔的險象環生,一波三折,相反採用了一個簡單的故事線索:舊金山上流社會的淑女米蘭妮與律師米契在一家鳥店中一見鍾情,當他們的愛情遭米契的母親阻攔時,不斷有海鷗和麻雀飛來米契家附近對人類發動攻擊,甚至在加油站引起了一場大火。米蘭妮奮勇地保護小妹妹免遭鳥群襲擊,終於蠃得米契之母的喜愛。這樣的故事線索簡單明了,把恐懼的集中點固置在自然力量上,而非人為因素,這就是不同於希區柯克以往在故事結構上的懸疑模式。也因此成為非典型性的希區柯克電影。

在電影的視聽語言上,希區柯克更是拿起了自己的看家本事,畢竟,在《群鳥》開拍的1963年,用視聽元素來加速觀眾對危險和災況的本能性期待,已經是希區柯克影像風格的獨門標籤。

場面調度方面,希區柯克並沒有在災難題材和末日隱喻中讓燈光在黑暗中微弱的搖曳,相反,電影的色調和用光偏於暖色,明媚,給人喜悅和舒適,甚至在女主角米蘭妮的凸顯環節上給予強烈的主光和補光,漫射照明和大半身照明讓米蘭妮的身份在光的語言裡彰顯:一個名媛淑女,養尊處優,大方尊貴,無時無刻不在與男人浪漫邂逅的富家女。費里尼說:「光是一切,它可以表示意識形態、情感、顏色、深度、風格。它可以掩飾、敘述及形容。光如果打對了,丑或傻的表情都能發出美麗或聰慧的光芒來。」電影中前半部份大範圍提亮的低反差布光暗示二戰後期的百廢待興終於走上欣欣向榮的正軌,但其後鳥災帶給人的慌亂無措又好似美蘇冷戰一樣成為欣欣向榮和平史上的迴旋踢。而女主角來到波德加灣小鎮後穿著的淡綠色套裙也是一種無形的環保主義自然主義象徵,但這種象徵恰好又是一種嘲謔,因為她在淡綠色套裙外面總是套上一件毛絨大衣,在號稱環保主義自然主義面前,偏偏人類又總是「舉著紅旗反紅旗」,一邊倡導取之不盡用之不竭的荒謬,一邊荒謬的像投機掮客一樣將物盡其用的準則效用到底。因此連象徵和平、美好的海鷗和麻雀都會像啼叫的烏鴉一樣,給人以災從天降、來者不善的劇烈恐慌。這種恐慌在演員的表現中尤其有差異性,比如女主角米蘭妮,她的恐慌更多表現在對於不可知事物的恐懼,這種恐懼並不伴隨過多的人生經驗或者過去陰影,相比男主角米契的母親,一個不久前死了丈夫害怕年輕美麗的女人搶走兒子的老女人來說,她的恐懼就不像米蘭妮那樣純粹。都說希區柯克總是深入淺出的動用著弗洛伊德的精神分析學,而《群鳥》里這種精神分析元素又異常明顯:弗洛伊德曾觸及生命受阻與破壞性行為兩者之間關係的問題。弗洛伊德在晚年發現,除了性衝動及自衛衝動以外,還有破壞的癖性,也是人類行為中的一個動機。我們只要稍加注意社會中人與人之間的關係,便會看到很多破壞的現象。「大多數的破壞現像是不被人們視作為破壞的,相反的,人們用各種方法,使這些破壞行為合理化。人們經常用愛、責任、良知、愛國主義等等字眼,來掩飾他們的破壞行為。破壞行為是一種企圖逃避無法忍受的無權力的,因為他的目的在於剷除一切他必須匹敵的對象,在孤立與無權力的情況下,產生了焦慮和使生命受到挫折。而破壞的癖性則是對此種焦慮的最普通的一種反應行為。有時,這種威脅是來自某些人。在這種情況下,破壞行為便會以這種人為對象。有時候,由於不斷地有受到外界威脅的感覺,也可能產生一種持久的焦慮。」 米契母親對於米契和米蘭妮的破壞作用,在死了丈夫的身份設置上更加凸顯:以愛和責任為藉口,以焦慮和孤立為依據,產生受挫感下的破壞性。母親的表演最受人注目,她那藍色的空洞的總是滿腹狐疑的表情無時無刻不在醞釀一種看似深明大義其實「內心總想使絆子」的本能慾望,通過她那雙凝視的雙眼。齊澤克在《不敢問希區柯克的,就問拉康吧》里說:「希區柯克在他的電影中所做的全部事情,就是依靠表演,最大限度地發揮由罪行所暴露出來的凝視的功能。正像戈達爾就希區柯克所觀察到的——正是凝視創造了虛構。」

運鏡方面,很多正反打的對話都採用內反打,這種不過肩的主觀鏡頭明顯是疏離對話中的二者關係,在這部電影裡,希區柯克這樣的處理強調米蘭妮的「外來者」身份,她來到小鎮,也隨即帶來災難,雖然這沒有邏輯上的一脈相承,但在突發災難面前,米蘭妮是一個時間值上的巧合誘因,她和災難一樣,和人與環境保持著距離。米蘭妮在電話亭里躲避鳥群襲擊時,人與動物的關係發生了倒置,之前關在籠子裡的寵物現在成為襲擊者,而人被關在更大一些的「籠子」(電話亭)里,鳥類的俯衝又以仰拍的角度誇張出一種來勢洶洶,這種道具上的錯位還原了人類作繭自縛的嘴臉,這種取景角度的機位讓人類顯現身陷囹圄、重圍難解的窘迫。

剪輯方面,切接的使用大大提升了懸疑的效率。電影第84分鐘,米蘭妮,米契,船長站在餐廳窗邊交談,當她轉身走向窗邊往外眺望時,攝影機跟著向右橫搖,接到一個視點鏡頭,大全景,對接的加油站,電話亭,群鳥蓄勢待發,再切到米蘭妮側面的中特寫,船長入境,擋住酒保,接著米契也入鏡,佔據畫面最前景,三人皆側身望著窗外。這四個鏡頭各自有時間空間和畫面內容。希區柯克當然可以不用剪輯的方式完成,試想讓雷諾瓦在同樣情況下可以一鏡到底,這樣攝影機無論多快,都不會因為切的剪輯手法產生突然的切換感。另外,如果考慮深焦構圖,奧遜威爾斯同樣可以一個鏡頭交代完這場戲,但少了時空的切換,人物的走位。

聲音的運用方面,希區柯克在《群鳥》中倒是給鳥很大的空間,不像其他希區柯克電影裡那樣用配樂給恐怖開出前奏,拉開序幕,相反,電影裡除了哀鴻似的鳥叫聲,沒有任何非劇情聲音。電影以鳥叫聲開始,又以鳥叫聲結束,最大力度的引導我們對特定影像的注意力,通過自然聲營造了別樣的期待心理,也賦予了靜音新的價值。

作為災難片的異樣鼻祖,《群鳥》完全符合了後人對於災難和悲劇的窺探衝動,這也和視聽語言有著密不可分的關係。畢竟,任何一種簡易赤裸不加過濾不加選擇的原貌揭示,從來構不成「懸念」與「後怕」,只是「粗暴」和「亂行」的堆砌。

評論