電影訊息

電影評論更多影評

2013-01-14 09:53:52

被忽略的與被扭曲的

一

2012年12月30日,週日。這個冬夜,88歲的加拿大人約翰-薛頓(John Sheardown)在渥太華一家醫院去世。33年前,當伊朗人質危機爆發時,薛頓是加拿大駐伊朗大使館的二把手,任首席移民官。危機延燒期間,僥倖脫逃的6名美國外交人員通過他獲得加拿大使館的庇護;其中4人在他住宅中藏匿近3個月,直到他們在加拿大使館的幫助下隨前來救援的美國特工逃離伊朗。

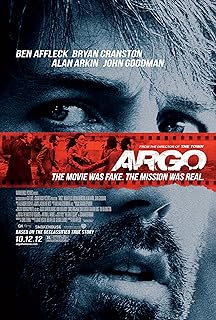

在薛頓去世前2個月,反映當年這段歷史的影片《逃離德黑蘭》上映,反響熱烈。然而在影片中,約翰-薛頓這個人物完全沒有出現,甚至連名字也未被提及。當年6名「留宿客人」中的馬克-里傑克(Mark Lijek)看過《逃離德黑蘭》後說,電影與他們親身經歷的差異,是那些被電影所忽略的人和事;這當中排在首位的就是幫助、收留他們的加拿大人的「勇氣、熱情、絕對的友好和人道精神」。「如果不是(薛頓)的熱情歡迎,」里傑克說:「我們可能會自己試著再躲幾天。那樣我們就會被抓住。」

1979年11月4日逃出美國使館後,在接下來的一週,5名美國外交人員(包括首席移民官鮑勃-安德斯、里傑剋夫婦和斯塔福夫婦)先後轉移了5次;期間,英國使館、紐西蘭使館及瑞典使館都曾冒著風險幫助他們,並未如影片所說的驅逐他們。(獨自脫逃的李-沙茨在轉移到薛頓家之前一直藏身於瑞典使館。)

首席移民官鮑勃-安德斯(Bob Anders)的加拿大方對等官員是約翰-薛頓,兩人是一起打過網球的朋友。在脫逃後頭幾天,安德斯就曾打電話向薛頓求助,薛頓的反應是:「你們怎麼不早一點來找我呢?」安德斯告訴薛頓,他們一共有5個人。薛頓答:「把他們都帶過來。」不過,儘管薛頓不懼風險熱情相邀,5個人還是因對使館安全性心存疑慮加上不願麻煩、連累朋友,暫時沒有答應前往。直到11月10日,他們感到形勢危急,再一次向薛頓求助。電話裡,薛頓對安德斯說:「Hell, yes, of course. Count on us.」

在英國人的幫助下,5個人乘車轉移到薛頓家中(李-沙茨之後也從瑞典使館來到薛頓家)。他們離開的落腳處是一名美國外交官的住宅——這名外交官已在美國使館內淪為人質。宅子裡有個熱心的泰國廚師,叫Sam,這幾天幫了他們許多忙。離開時,5個人中惟一一個身上有錢的安德斯想給這位泰國朋友一點回報,但Sam不肯收。告別的時候,儘管情誼漸深,他們還是沒有告訴Sam他們將逃往何處。離開後第4天,這座住宅遭到突擊搜查。

為降低風險,加拿大使館將6個美國人分成兩組:一組4個人(鮑勃-安德斯、李-沙茨和里傑剋夫婦)住薛頓家,另一組2個人(斯塔福夫婦)住加拿大大使肯-泰勒(Ken 泰勒)家,逢感恩節和聖誕節夫婦倆去薛頓家與其餘4人相聚。泰勒大使告訴他們,加拿大總理喬-克拉克(Joe Clark)已同意為他們6人提供避難,並決心幫他們到底——在危機結束或能幫他們逃出伊朗之前,加拿大使館會一直為6個人提供庇護。馬克-里傑克回憶說,這是自美國使館被佔領以來他第一次相信他們最終將逃離伊朗。

二

約翰-薛頓時年56歲。他是二戰老兵:18歲加入加拿天空軍,開轟炸機。在一次作戰中,他的飛機被擊中,他開著破飛機從德國踉踉蹌蹌回到英國才緊急迫降。還有一次,他兩腿都斷了,在凌晨3點爬到一家酒館,把老闆吵醒,要了一杯蘇格蘭威士忌來喝。

伊朗人質危機爆發後,他是加拿大使館第一個收到脫逃的美國外交人員求助請求的人。他的反應很明確:「Let’s go get them.」他採取的救助行動迅速而有效,甚至連大使泰勒可能都沒有他這麼負責盡職。

6名「客人」中,除了最為年長的鮑勃-安德斯(54歲),其餘5個都是二三十歲的年輕人(里傑剋夫婦:29歲,25歲;斯塔福夫婦:29歲,28歲;李-沙茨:31歲)。年過半百的薛頓留著白鬍子,嘴邊常抽一支菸鬥,被年輕的留宿客人們當做父親,叫「Big Daddy」。

為了客人的安全,薛頓為大家買生活用品和食物時,得分幾趟去不同的商店;他還得用啤酒和錢收買拾荒人。薛頓的住宅有20個房間,他和妻子澤娜(Zena Sheardown)為客人們提供了非常舒適的食宿條件。客人們不能出門,日日靠聽收音機、看書、打牌、填字遊戲及大量喝酒消磨時間。危險的氣氛一直環繞著他們:來敲門的陌生伊朗人、可疑的電話、車被搜查、薛頓家與革命委員會有關係的伊朗園丁,還有街道那頭的坦克,驅之不散。薛頓的房子是租的,這期間,伊朗房東有意把這房子賣掉,澤娜需要跟他周旋,還得藏好客人,應付上門看房的伊朗人。有一次,一架直升機在薛頓住宅上空盤旋,客人們趕緊趴到窗戶底下不敢動彈,直到直升機飛離。

「我們本來就已生活在危險之中,」澤娜回憶說:「家裡藏了『逃犯』後,危險肯定加深了。」但加拿大人沒有因為懼怕危險而遺棄他們的美國朋友。

三

1980年1月25日,兩名中情局特工——托尼-門德斯(Tony Mendez)與胡里奧(Julio)抵達德黑蘭。到達後,兩位特工曾走近已被激進分子佔領的美國大使館,看見使館周圍的高牆上張貼的歌頌革命的宣傳標語和海報,想著圍牆裡52個已被劫為人質近3個月的美國人,其中包括3個未暴露身份的中情局特工。但他們救不了這些人,他們要從伊朗帶走的是美國使館之外的6名外交人員。

儘管當門德斯和胡里奧到達時,加拿大使館留在德黑蘭的工作人員已經不多,並且因為兇險的政治局面正準備全數撤離,但美國的救援行動還是得到了加拿大方面的鼎力支持。

加拿大政府在召開內閣秘密會議後,同意為6名美國外交人員提供加拿大護照,並在美國中情局建議下,通過外交渠道寄來滿滿6郵袋的身份證件和資料;加使館派工作人員開車在使館與機場間往來,形成規律,以防1月28日凌晨美國人乘車去往機場時惹人生疑;他們幫助培訓6名美國外交人員,使他們說話行為更像加拿大人;中情局特工托尼-門德斯的工作一路都有加使館工作人員協助,包括1月28日凌晨8個美國人(6名外交人員和2名特工)前往機場都由加拿大的車和司機護送到,而此前加使館也發出電報,放出消息說這個來自加拿大的劇組將離開伊朗去別處取景。當然,這些電影都沒提。

另一方面,電影中門德斯的Argo救援計劃所遭遇的種種障礙與考驗在現實中幾乎都沒有發生過。

在薛頓家第一次見到6名救援對象時,門德斯實際上向他們提出了3個備選方案:除了Argo計劃,還有「考察農業的食品經濟學家」和「尋找工作的英語教師」兩個選項。門德斯內心希望他們選擇Argo計劃,而6個人也的確很快就決定選擇Argo——其中一個重要原因是他們覺得偽裝成一個電影劇組,可使6個人聚在一起,彼此照應。沒有人提出反對。

電影中伊朗文化部官員陪同門德斯等7人討論《Argo》的取景、遊覽巴扎並遭遇危險的情節也屬編劇創造。事實上,門德斯在德黑蘭期間,伊朗當局沒有找過他。在1月28日奔赴機場前,6名「留宿客人」沒有出過門,他們一直窩在薛頓家中,在門德斯和加拿大人的指導下,熟悉各自的角色,背誦各自的台詞。

離開德黑蘭前一天(1月27日)白宮突然取消救援行動一事同樣沒有發生過。事實上,在出發前往伊朗之前,門德斯曾收到白宮要求暫停行動的指令——因為當時總統卡特決定聽取報告,以親自考量行動是否可行。但僅僅30分鐘後,門德斯便收到新的指令:「總統剛剛批准了尋找計劃,你可以繼續你的德黑蘭任務。祝好運。」

取登機牌時被告知沒訂機票的驚險一幕自然也不是真的。事實上,門德斯與胡里奧在1月25日清晨到達德黑蘭後做的第二件事就是前往瑞士航空公司辦事處確認他們已預訂1月28日凌晨5點飛往蘇黎世的8張機票。(第一件事是去希爾頓酒店登記入住。)

至於片尾的高潮——登機前遭遇伊朗革命軍阻攔、盤查以及最後革命軍開車追飛機的情節(把這麼愚蠢的事栽贓給伊朗人,不太厚道吧?),的確驚心動魄,但也的確沒有發生過。事實上,當天這個來自加拿大的電影劇組在梅赫巴拉德機場的通關與登機可稱得上順利。海關工作人員的檢查可稱懶散,看到8個「加拿大人」也並不格外留意,只有一位工作人員簡單詢問了他們的身份。他們的「科幻電影」《Argo》無人過問,德黑蘭的婦女小孩也沒有拼出他們的面部照片,革命軍也沒有來找他們麻煩。

不過在當時伊朗肅殺的氣氛下,對6位眼看即將逃出深淵的美國外交人員而言,即使一個小意外都動人心魄。比如過關時,一名海關工作人員拿著眾人的護照,突然轉身走進了辦公室——一會後他出來了,原來是給自己倒了一杯茶。瑞士航空的飛機也因為機械故障晚點了一小會,但在那等待的一小會裡《Argo》劇組成員的心裡一定是令人屏息的焦灼。

終於,8個人在德黑蘭清晨的冷風裡踏上飛機。登機時,移民官安德斯看見飛機機身上印有「AARGAU」字樣——這個與「Argo」頗為相似的詞表示這架飛機來自瑞士的阿爾高州(Aargau)。安德斯捅捅門德斯的手臂,不可置信地對他說:「你們安排了一整套,是嗎?」

他們逃離德黑蘭的同一天,加拿大使館留在伊朗的工作人員也全數撤離。據薛頓的兒子羅賓(Robin Sheardown)說,父親離開伊朗時,「失去了一切」,包括「房子、傢俱、衣服、奔馳轎車和銀行帳戶」。這些財產損失後來沒有得到任何賠償,但羅賓說,父親關心的只是6位美國外交人員的安危。在此後的新聞報導中,薛頓的名字甚少被提及;自然的,大使泰勒的光芒把他掩蓋了。

四

門德斯是中情局冷戰時期傑出的情報工作者與偽裝技術專家,曾在越南、寮國、印度、蘇聯等國執行秘密任務,戰績卓著,故事傳奇。他是拉丁裔,出生於貧寒人家,做礦工的父親在他2歲那年因礦難去世。離開美國前往德黑蘭之前,門德斯把婚戒和錢包留給妻子,再一次在家庭生活中缺席;他不能告訴她此行去往何方,也無法承諾能否平安歸來。在瑞士蘇黎世機場等待去往德黑蘭的航班時,已有數十次敵後救援經驗的他,像一個普通人那樣因為恐懼和傷感而顫抖起來。

他當然當得起一部電影來呈現他甚至歌頌他,但是當我們試圖還原歷史真實,再來對照這部《逃離德黑蘭》,心中不能不湧起不安。

從1979年11月10日到1980年1月28日,在落到革命者手中的美國人可能淪為人質甚至被吊死街頭的德黑蘭,6名美國外交人員在加拿大使館庇護下有驚無險地度過近3個月,而中情局特工門德斯和胡里奧只在德黑蘭停留了不超過4天。固然,是門德斯策劃了Argo方案,並犯險來到德黑蘭帶領6名同胞逃出,但這個故事的真實框架到底是「美國孤膽特工用一部假電影拯救6名同胞」,還是「加拿大人不懼風險傾力保護6名美國外加入員,並幫助中情局特工將6人帶出伊朗」,其實並不難鑑別吧?8個人能從梅赫巴拉德機場順利通關登上飛機,也許是因為這個拍電影的故事令伊朗人信服吧,但是否也可能是因為當時伊朗革命委員會的管控並沒有那麼嚴密規整呢?是否更可能是因為他們是拿著加拿大護照,是友好的加拿大人呢?

起碼,門德斯所策劃的「科幻電影」《Argo》沒有任何伊朗人認真過問和考察過,而加拿大人為營救所做的絕不僅僅只是擔任「保姆」而已,伊朗人也沒有那麼愚蠢和兇惡。

我能夠理解想要創作一部類型片的編劇和導演對改編歷史以滿足「模式」的需要。這是一部驚悚片,它需要一個孤單英雄的主角,而且只能有一個;別人的故事,不管是營救者還是被營救者,都別來搶戲。於是,將其他角色削弱甚至槍斃(不管歷史究竟如何),給孤膽英雄的作戰任務設置眾多現實中並不存在的障礙,並用各種慣用的好萊塢套路刻畫他——比如官僚系統的混亂低效與特工英雄的孤獨明智,比如與之分居、無法靠近的妻兒與獨居的凌亂生活(儘管現實中門德斯並未與妻子分居),比如白宮取消救援行動後門德斯通宵不眠與酒為伴,並在早晨最後一分鐘決定一人對抗全世界將6個美國同胞救出來(你已經知道了,這也不是真的)……

最後,這個「模式」完成得似乎非常完善,但也非常陳腐。因為模式化,它對歷史的改編並不公平;因為模式化的情節需要,它忽視了真實歷史中人與事的複雜與豐富,卻以歷史的名義創作出人們早已在好萊塢電影中看過無數遍的橋段,而人物的面目,不是刻板老套(如門德斯),就是模糊不清(如6位「留宿客人」)——更有一些真實而充滿色彩的面目,被無情地丟棄了;因為模式化,片子的價值觀如此平白、陳舊而「主流」,缺乏反思空間。其實,真實歷史和人性的複雜和豐富(包括男主角門德斯),一定不比一個削足適履後得到的「模式」更有趣、更動人嗎?

或者,起碼別用「紀錄片般」的「歷史感」來包裝這部娛樂片吧。對歷史不該這樣輕慢。

五

在《逃離德黑蘭》上映後,導演本-阿弗萊克打電話給約翰-薛頓,為影片中沒有出現他和她的夫人澤娜而致歉。阿弗萊克後來說,在影片開拍前,他就充分了解薛頓的事蹟了,但後來因為「長度、戲劇性和成本」而放棄薛頓這一角色。他說,他為此有一點傷心。

阿弗萊克曾說,《逃離德黑蘭》已儘可能符合歷史事實。

2012年11月10日,約翰-薛頓的家鄉安大略省溫莎市市長宣佈每年這一天為全市的「約翰-薛頓日」,以紀念33年前薛頓接納6名「留宿客人」的正直勇敢之舉。聽說消息後,纏綿病榻的老人薛頓露出一個大大的微笑,說:「太好了,我的家鄉將會記得我。」

薛頓一輩子為國效勞,在世時自有其不如意,到晚年作為二戰老兵的他得到的醫療護理也不理想。但起碼,如其子羅賓所說:「我真高興,他在他去世前聽到了這個好消息。」

評論